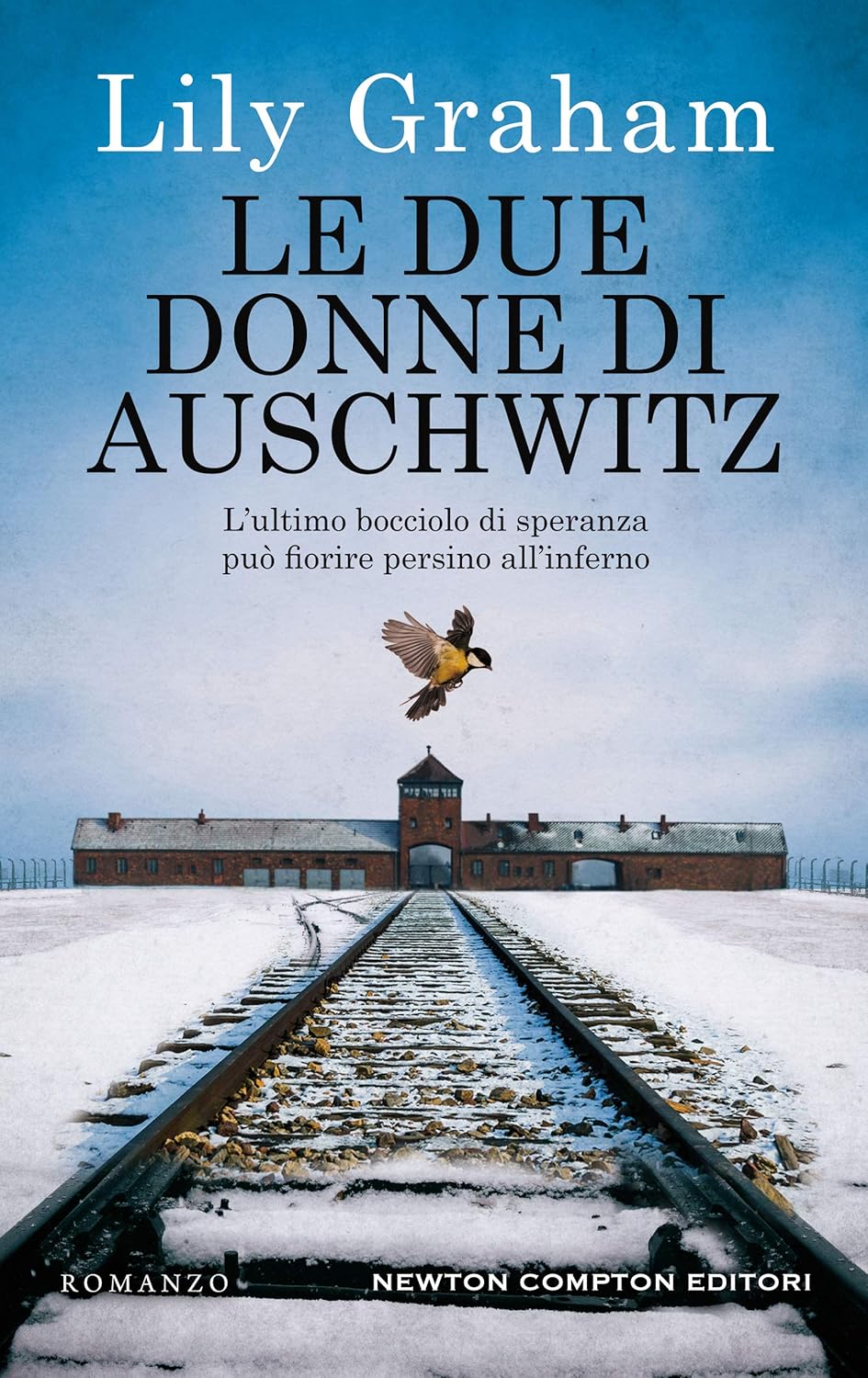

Le due donne di Auschwitz – Lily Graham

SINTESI DEL LIBRO:

«Sei matta, Kritzelei?», le sibilò Sofie all’orecchio, gli occhi

sgranati pieni di paura, la cicatrice a zig-zag sulla testa rasata di

fresco che spiccava livida sul cranio pallido. «Vuoi proprio farci

fucilare? Cammina».

Sotto la pioggia torrenziale, Eva Adami incespicava negli zoccoli

spaiati troppo grandi e per poco non ne perse uno nel fango denso e

implacabile che si estendeva melmoso davanti a lei per centinaia di

metri. Era ancora buio, dovevano essere passate da poco le quattro

del mattino, malgrado le luci accecanti dei riflettori dessero

l’impressione che fosse pieno giorno. Si incurvò in avanti mentre

avanzava, nel tentativo di ripararsi dal freddo. Uno sforzo ingrato e

inutile. La pioggia sembrava quasi inclinarsi per dispetto, per

scivolarle dentro la scollatura. Eva detestava l’Appell. L’adunata

quotidiana che due volte al giorno le costringeva a trascinarsi fuori e

aspettare, con qualsiasi tempo, vestite o meno, di essere contate e

ricontate, per ore e ore, all’infinito. Disobbedire poteva costarti la

vita. Come, del resto, praticamente qualunque cosa in quel luogo.

Si girò a guardare l’amica, l’espressione stranita sul volto scarno,

gli occhi nocciola che sembravano ancora più grandi per via dei

capelli scuri tagliati a zero. «Siamo qui solo da una settimana. Così

ha detto Helga».

Seguì un sospiro lieve, poi un’imprecazione sommessa.

Una settimana. Lì.

Una settimana da quando erano state private della loro umanità.

Da quando erano state radunate come bestie e cacciate per giorni

su un treno ripugnante, tra tanfo di morte e degrado, in un ammasso

di corpi in cui era a malapena possibile respirare. Per poi arrivare nel

caos più assoluto: tra baccano, grida e mani brutali che le avevano

trascinate fuori, divise in gruppi e condotte in uno stanzone dove

erano state spogliate e costrette a sfilare nude sotto gli sguardi

lascivi delle SS per essere infine rasate da altre mani rudi. Dopodiché

erano state obbligate a rivestirsi rovistando in un mucchio di

indumenti usati e scompagnati e risputate all’esterno.

Eva non credeva che qualcosa potesse ancora scioccarla dopo

quanto aveva vissuto fino a quel momento, ma le parole di Helga vi

erano riuscite.

«Una settimana all’inferno», mormorò Vanda, facendo eco ai suoi

pensieri. I capelli rossi, la pelle diafana e le lentiggini ne tradivano le

origini ceco-ungheresi. «Sembrerebbe un’eternità». Anche lei era

arrivata con lo stesso treno. Avevano viaggiato in piedi per due

giorni. Con un secchio per il cibo e uno per le deiezioni da

condividere tra cinquanta donne.

«Credi serva più di una settimana a distruggere una vita?»,

mormorò Helga in tono scettico. Era sulla cinquantina, ma sembrava

molto più vecchia, con i capelli grigio scuro che le spuntavano in

ciuffi dritti sulla testa e gli occhi con lo stesso sguardo vitreo di molte

altre, come fosse un fantasma che cammina. Era arrivata diversi

mesi prima e il tempo cominciava a far sentire il suo peso,

soprattutto in termini di pazienza verso le nuove arrivate, come Eva.

«Non hai ancora capito che la vita può cambiare in un attimo?»,

chiese, battendo forte il palmo sul polso esile, e quel suono

improvviso come uno sparo fece trasalire tutte. Scosse il capo, poi si

rifiutò di girarsi a guardarle.

Eva lo sapeva eccome. Molto più di tante altre.

Eppure non riusciva a smettere di pensare che fino a una

settimana prima non aveva nemmeno idea che un luogo simile

concepito esclusivamente per lo sterminio –potesse esistere. Un

luogo che rendeva Terezín, il ghetto ebraico e campo di

concentramento alla periferia di Praga che era stato la sua casa

nell’ultimo anno, quasi un sogno.

«No, l’inferno sarebbe stato meglio», mormorò Vanda seguendo

con le altre Helga, che si era rimessa in cammino voltandosi a

guardarle con le labbra piegate in una parvenza di sorriso

sarcastico.

Tutte la fissarono disorientate quando un pastore tedesco prese

a ringhiare e a digrignare i denti, tirando il guinzaglio con il pelo ritto

sulla schiena, pronto a ridurle a brandelli e lasciare nel fango la scia

insanguinata dei loro resti.

Vanda scrutò il cane senza batter ciglio. «Almeno saremmo state

al caldo».

A Eva sfuggì una risata. Era incredibile cosa si potessero trovare

divertente in quella situazione.

Per il “pasto” di mezzogiorno aspettavano in fila il litro di minestra

prestabilito. Eva metteva le mani a coppa, senza mai riuscire a

trattenere la quantità di brodo annacquato che le spettava: senza

una scodella, infatti, nonostante gli sforzi il prezioso liquido finiva per

lo più a terra. Il cibo aveva un odore e un sapore strani. C’era chi,

all’arrivo, si rifiutava di mangiare, e persino lei – che arrivando da

Terezín già conosceva la fame – aveva faticato a ingurgitarlo

all’inizio, ma ora lo trangugiavano tutte con foga. Girava voce che le

guardie lo correggessero per tenerle buone e bloccare le

mestruazioni. Per il primo scopo non funzionava, quanto al secondo,

si sarebbe capito solo con il passare del tempo. Eva sospettava che

le razioni da fame avrebbero provveduto comunque in tal senso,

anche se non era una certezza, perché qualche poveretta

continuava ad avere il ciclo nonostante tutto.

La minestra aveva davvero un sapore terribile, eppure Eva

avrebbe pagato qualunque cifra per averne ancora. Non c’era spazio

nella sua mente per temere gli eventuali danni a lungo termine del

cibo potenzialmente avvelenato: al momento l’unica preoccupazione

era sopravvivere, e ciò implicava procurarsi altro cibo, in un modo o

nell’altro.

La sera verso le sette, dopo aver terminato la giornata di lavoro,

avevano a disposizione del “tempo libero” – che trascorrevano

comunque nelle baracche –, poi ricevevano una fetta di pane nero

da trecento grammi e un cucchiaino di marmellata o margarina a

testa, che dovevano bastare anche per la colazione. Poche

riuscivano a resistere e il mattino successivo erano costrette a

cominciare la giornata con un surrogato di caffè granuloso e privo di

sapore, finché finalmente non giungeva l’ora della minestra.

«La prima cosa che faremo», disse a Sofie dopo aver mangiato,

mentre una delle più “anziane” del campo riceveva una razione più

abbondante grazie alla tazza di metallo malconcia che stringeva tra

le mani, «sarà procurarci delle tazze, o magari delle ciotole».

Chi disponeva di un simile lusso si accaparrava razioni più

generose e persino pezzi di verdura più grossi. Un oggetto tanto

banale, che però in quel luogo faceva la differenza tra la vita e la

morte.

Sofie la osservò, poi scosse il capo e rise suo malgrado. Un

suono dolce e inaspettato, come un cinguettio di uccelli in un tetro

mattino invernale. «Una ciotola? Qui? Kritzelei, punti sempre alle

stelle. E come suggerisci di procurarcele?».

Per tutta risposta, le labbra di Eva fremettero e i suoi occhi

nocciola si illuminarono. Sofie l’aveva soprannominata Kritzelei

quando vivevano ancora a Terezín, dove si erano conosciute.

Significava “ghirigoro”, perché Eva tendeva a sognare a occhi aperti

e a vedere il mondo come avrebbe voluto che fosse. Un tempo era

stata un’artista e illustratrice con un futuro promettente, prima che i

nazisti decidessero altrimenti.

A Terezín, tuttavia, Eva aveva sfruttato la sua arte in altri ambiti,

facendo di necessità virtù. Come ridistribuire gli effetti personali di

cui erano stati privati, abitudine che veniva chiamata “prendere alla

Schleuse”, dal nome dell’area in cui i prigionieri venivano introdotti

nel campo e spogliati delle proprie cose. Prendere alla Schleuse non

era come rubare, ma piuttosto restituire, con l’aggiunta degli

interessi.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo