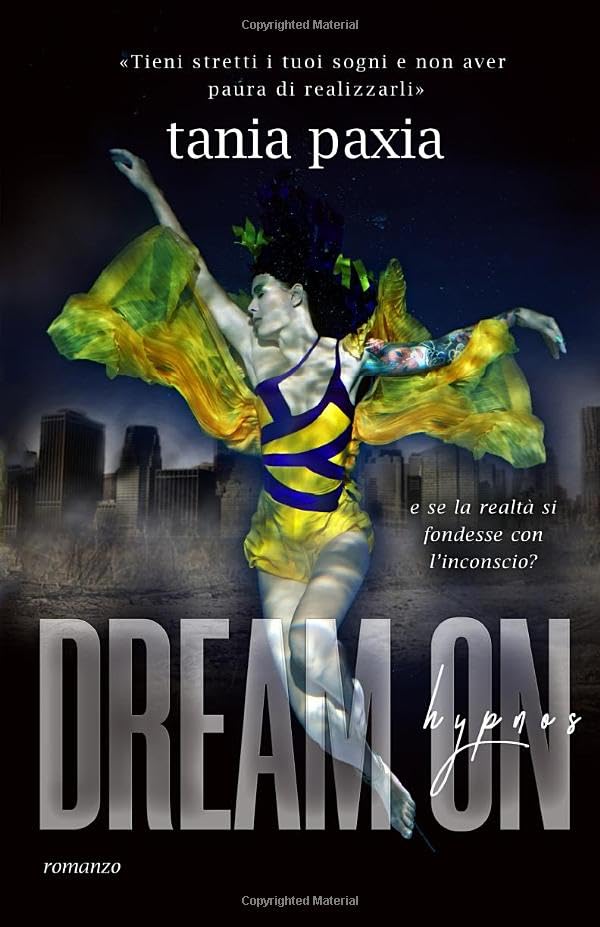

Dream on – Tania Paxia

SINTESI DEL LIBRO:

“E poi…” il signor Kusac sospirò, dopo aver fatto una smorfia

sprezzante, come se gli avessi chiesto di catturare la Luna. “E poi mi sono

svegliato. Che domande”.

Ecco, appunto. Il nervosismo del signor Kusac veniva fuori anche per la più

piccola sciocchezza. Non come quando lo avevo conosciuto, ma rimaneva

pur sempre un caso delicato da non trascurare. Era uno dei miei pazienti da

quando lo avevano dimesso dall’istituto psichiatrico dal quale era uscito sei

mesi prima. Diceva di vedere cose strane nei sogni e, dopo qualche tempo,

accadevano sul serio. Questo, però, era quello che lui affermava. Paul

Kusac aveva cinquant’anni e una carriera da poliziotto alle spalle. Ma, dopo

un caso irrisolto, aveva iniziato a dare i numeri. Letteralmente. Scriveva

cose senza senso dove capitava: sui fogli, sui libri, sui tavoli, sui muri,

pavimenti, porte…ovunque gli capitasse. Sua moglie lo aveva lasciato e

fatto internare, stremata dai suoi comportamenti schizofrenici e oltre il

limite della pazzia. Dopo due anni, era stato dichiarato idoneo al ritorno alla

vita di tutti i giorni, seguito da una psicoterapeuta – la sottoscritta – che

collaborava con l’istituto di igiene mentale di Pasadena, in California.

Il suo sguardo, per un istante, si fece serrato, come in preda a una furia

omicida, poi prese un respiro profondo e strinse la mandibola squadrata,

coperta da un sottile strato di barba ingrigita. I suoi occhi color castano

chiaro rimasero a contemplare il soffitto per alcuni secondi, del tutto

abbandonati a chissà quale pensiero, prima di voltarli nella mia direzione.

“Allora, secondo lei, che significa? Che sto diventando pazzo? Di nuovo?”

si aggiustò le gambe sulla morbida poltrona di finta pelle nera del mio

studio, per accavallarle; poi cominciò a giocherellare con le dita delle mani,

con le unghie mangiucchiate a sangue poggiate sul petto. Arpionò il mio

sguardo e non sembrava intenzionato a mollarlo fin quando non avessi

risposto alla sua domanda.

“Non si arrovelli il cervello per i sogni. I sogni”, feci una pausa, cercando

di scegliere le parole giuste da rivolgergli, “sono solo sogni. Il più delle

volte non hanno senso, mentre nelle altre occasioni è soltanto il nostro

subconscio che ci ricorda qualcosa che abbiamo ignorato, qualcosa che

non ci è chiaro, qualcosa che non vogliamo ammettere o che desideriamo

con tutto il nostro animo, ma che, nella vita, purtroppo non si realizza.

Sono i nostri desideri più reconditi che vengono fuori durante il sonno”.

Ero fiera di me per aver tirato fuori quelle precise parole, così, d’impulso.

Sperai che fossero sufficienti a fargli capire il concetto. Ma non esiste una

persona più sorda di chi non vuol sentire.

“E come se lo spiega il fatto che io veda volti di persone a me sconosciute

e quella città devastata?” sbatté le palpebre più di una volta, alterato dalla

piega che stava prendendo la nostra chiacchierata.

“La sua mente potrebbe aver veicolato varie informazioni prese da

notiziari, film di azione, oppure dalla vita di tutti i giorni, persino da una

camminata per strada, e rielaborate durante la fase R.e.m.”. Lo fermai con

un gesto della mano prima che potesse interrompermi. “Non sa da quante

informazioni il cervello è bombardato ogni giorno. Pensi a quando è

entrato in questo edificio”. Provai ad esporgli un esempio pratico: “Si

ricorda i volti di ogni persona che ha incontrato durante il tragitto? I suoi

occhi sì, ma la mente ha selezionato soltanto i pochi dati della quale

aveva bisogno. Non se li ricorda, ma se ci riflette con attenzione, i volti

offuscati, pian piano, diventano chiari e limpidi”.

Si alzò di scatto, fermandosi a sedere. Ebbi un sussulto quando serrò ancora

quegli occhi enigmatici. “Mi hanno detto che lei pratica l’ipnosi. Se non mi

crede in questo stato, potrebbe credermi nell’altro”.

Praticavo l’ipnosi? Sì, quando ero una ragazzaccia che voleva sbarcare il

lunario, raggirando qualche povero malcapitato. Scossi il capo con vigore,

facendomi il solletico sul volto con i ciuffi di capelli dal taglio moderno,

scalato. Mi portai il pollice e l’indice intorno al setto nasale,

massaggiandomi gli incavi degli occhi. Sbuffai. “Chi le ha detto una cosa

simile?”

Kusac sorrise beffardo lasciando intravedere dei denti marroni, colpa delle

tante sigarette che si fumava e della carenza igienica dovuta alla

depressione. Dovevamo ancora lavorare su quell’aspetto. Era già tanto se

adesso fosse in grado di dialogare con le persone e non gli urlasse addosso

cose senza senso, ringhiando come un cane randagio. “Me lo ha detto una

persona, in sogno”.

Non trattenni una risata. Lo so, non è molto professionale, ma, come dire,

non ero proprio una delle più ordinarie psicoterapeute in circolazione.

Avevo i miei metodi. “Certo, in sogno. È sicuro che non sia stata Fathma, la

mia segretaria?” mi soffermai a studiare il suo volto. Ero un’esperta nel

notare i cambi di espressione e, studiando i comportamenti del signor

Kusac, avevo imparato a capire quando mentiva o quando diceva la verità

soltanto da un piccolo particolare: il tic nervoso che aveva, proprio sul

labbro superiore, il quale si contraeva e si protendeva in un ghigno

scomposto, quasi distorto, come se stesse faticando per trattenere un sorriso.

“No”. Aveva il ghigno. “Assolutamente no”. Aveva ancora il ghigno. “Me

lo ha detto un certo Flynn”. Senza ghigno.

O aveva barato, oppure diceva una mezza bugia. Avrei visto di nuovo la

conversazione tramite la telecamera nascosta in un finto soprammobile che

avevo piazzato sulla mia scrivania in direzione del lettino-poltrona. Doveva

essere solo per fini di studio. In realtà l’avevo messo per sicurezza e per

rivedere le sedute a casa, il più delle volte al rallentatore per non perdermi

neanche un cambio di espressione nei volti dei pazienti che seguivo.

Cercai di reggere il suo gioco per scoprirne di più. “E questo Flynn, come

lo sa?” alzai le sopracciglia per fargli capire che ero seriamente incuriosita.

Il signor Kusac scoppiò in una risata acida, di scherno. “Lui ha detto di

sapere molte cose, su di lei”.

“Tipo?” lo incalzai. Posai i gomiti sulla scrivania, portandomi le mani

sulle guance. Quella conversazione si stava facendo interessante.

“Ha un tatuaggio”. Divenne serio all’improvviso. Si rabbuiò in volto,

assumendo un’aria solenne, facendomi venire la pelle d’oca.

Era vero. Ma poteva benissimo esserselo inventato sul momento. Poteva

aver tirato a caso o intravisto sotto qualche camicia di cotone semi

trasparente alla luce del sole che filtrava dalle finestre panoramiche del mio

ufficio.

“Mmm, dove esattamente?” lo incalzai.

Mi diede una risposta fulminea, come se non avesse neanche riflettuto sulle

parole. “Braccio sinistro, dalla spalla in giù”. Si passò la mano destra sulla

spalla e ripercorse il braccio fino al gomito. Anche a quaranta gradi, a

lavoro, indossavo sempre camicie o magliette a maniche lunghe, perché non

volevo che quel tatuaggio grande come una casa – fatto in gioventù – fosse

notato dai miei colleghi e dai miei pazienti. D’estate tenevo al massimo

l’aria condizionata, ma era quello che dovevo sopportare per evitare di far

sorgere delle strane domande nelle persone. “Perché si è fatta quel

tatuaggio? È enorme”. Oppure, “non sta bene che una dottoressa abbia una

cosa del genere sul braccio”, o ancora, “Dio, ma eri drogata quando te lo sei

fatto fare?”, o, come mi ero sentita dire tante di quelle volte all’università:

“Ma i tuoi cos’hanno detto quando te lo hanno visto?”

Cosa mi hanno detto? Niente. Perché? Perché non li avevo mai conosciuti.

Fino a diciotto anni ero stata sballottata tra una famiglia e l’altra, vedendole

di tutti i colori. Avevo messo la testa a posto, a quasi vent’anni, dopo aver

subìto un trauma che mi aveva segnato profondamente due anni prima,

ovvero quando Adam, il ragazzo al quale ero legata da tutta una vita, era

morto in una sparatoria.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo