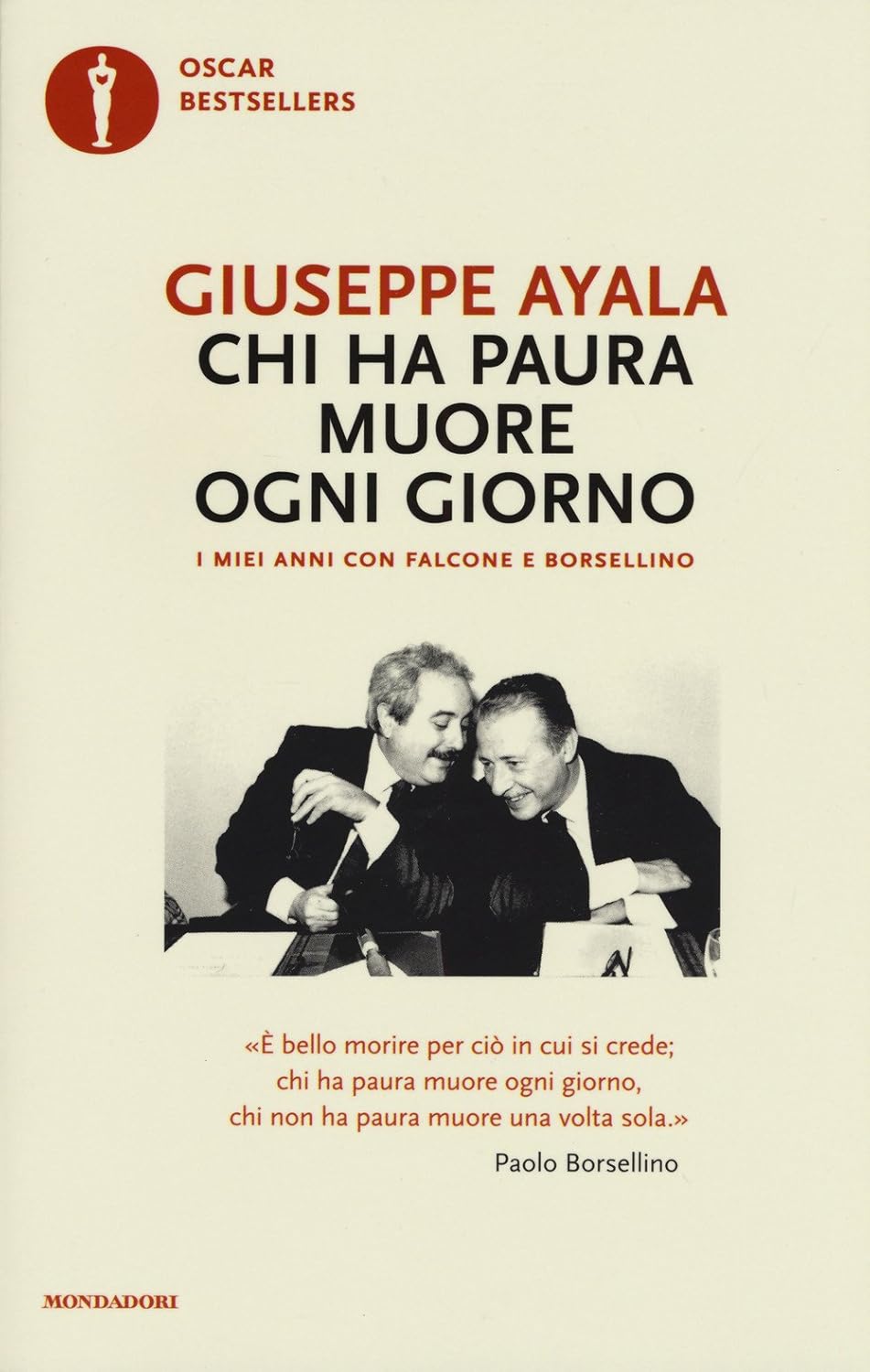

Chi ha paura muore ogni giorno – I miei anni con Falcone e Borsellino – Giuseppe Ayala

SINTESI DEL LIBRO:

Rientrato in magistratura dopo tanti anni di Parlamento, mi è

capitato di dover redigere una sentenza di condanna per il furto

aggravato di nove galline ovaiole e un gallo. Nel generale imbarazzo

sono scoppiato a ridere. Ma non ero solo. Ho sentito Giovanni e

Paolo farlo con me. A crepapelle. Ho la presunzione di sapere

esattamente quello che mi avrebbero detto: «Finalmente fai quello

per cui sei tagliato!», o qualcosa di simile. E poi, passando dal faceto

al serio: «Se dal maxiprocesso sei finito tra i ladri di polli, il problema

non è tuo, ma delle istituzioni, ancora oggi padrone infedeli dei loro

migliori servitori. Noi ne sappiamo qualcosa. E comunque, futtitinni e

pensa ‘a salute!».

Qualcuno ha scritto che, dopo più di quindici anni da quel

tremendo 1992, «forse Giuseppe Ayala ha scontato abbastanza la

colpa d’essere rimasto vivo». Spero abbia ragione.

Mi è venuta così voglia di scrivere, per me innanzitutto ma

anche per chi mi leggerà (i venticinque di manzoniana memoria?), la

storia di una grande amicizia nata per caso e vissuta tra successi e

drammi. Che si ostina a non morire e che continua a farmi piangere,

ma anche ridere. Con loro due, ancora.

23 maggio - 19 luglio 1992

L’appuntamento era fissato per il primo pomeriggio di venerdì 22

maggio all’aeroporto di Ciampino. Falcone, come spesso accadeva,

mi avrebbe dato un passaggio per Palermo sul volo di Stato.

In mattinata mi telefonò per avvertirmi di un cambiamento di

programma.

Francesca non si sarebbe liberata dal lavoro in tempo. Il decollo

era spostato di ventiquattr’ore. «Giovanni, arrivare a Palermo sabato

sera per ripartire lunedì mattina mi fa pensare che è meglio che io

rimanga a Roma. Ti ringrazio, ci vediamo la settimana prossima.»

Alle 17.59 di quel sabato cinquecento chili di tritolo fecero

scempio di cinque vite e della dignità di questo Paese. Avrei dovuto

esserci. Il «nonnulla» che non aveva salvato Ninni Cassarà rimase al

mio fianco. Gli debbo la vita.

Domenica 19 luglio, tornato dal mare, stavo riposando. Intorno

alle sei del pomeriggio sentii un boato che mi fece saltare dal letto.

Mi affacciai, ma non notai nulla di particolare. Dopo qualche minuto

vidi un’enorme nube nera superare i dieci piani del palazzo di fronte

a casa mia. Scesi in strada. La scorta mi seguì. Dopo duecento metri

i

nostri occhi furono costretti a una visione che a qualunque essere

umano andrebbe risparmiata. E che non descrivo. Inciampai in un

tronco di uomo bruciato. Era quello che restava di Paolo Borsellino.

Fui il primo a vederlo in quello stato. Sarò l’ultimo a dimenticarlo.

I

La voglia di schierarmi

«Signor pretore, lei lavora troppo.» Fu questo il saluto che mi

rivolse, con tono confidenziale ma rispettoso, il cancelliere della

pretura di Mussomeli, dottor Catania, al mio rientro dalle ferie estive

del 1979.

Conoscevo ormai da qualche anno l’uomo e ne apprezzavo la

correttezza ma, soprattutto, per me giovane pretore, la consumata

esperienza professionale. Specie all’inizio era stata preziosa e aveva

contribuito, nel tempo, a consolidare tra noi un rapporto fatto non

solo di stima reciproca, ma anche di simpatia. Capii così che non

poteva trattarsi di una battuta. Lo invitai nel mio ufficio, chiusi la

porta e gli chiesi di spiegarmi meglio. Che di un messaggio si

trattasse, era sin troppo ovvio.

Il

dottor Catania fu chiarissimo e, dati alla mano, mi spiegò:

«Vede, signor giudice, ho controllato le pendenze sia civili che

penali. Basse sono. Troppi provvedimenti lei deposita. Lo sa quale

sarà il risultato? Lei non riceverà né complimenti né encomi, ma tutti

e due saremo applicati: lei al tribunale di Caltanissetta e io alla

pretura di Villalba, che è da tempo senza cancelliere. Così saremo

premiati. Con un aumento di lavoro e con la seccatura di dover

viaggiare». Sarebbe stato, perciò, davvero opportuno che le

«pendenze» risalissero.

Risposi con un sorriso, al quale affidai la trasmissione del mio

pensiero. Non mi sembrava affatto di lavorare troppo. Ma, al tempo

stesso, mi rendevo conto di non potermi mostrare indifferente (e non

lo ero) al fatto che sarei stato comunque io la causa dei disagi del

povero dottor Catania, che proprio non li meritava.

Trovai un argomento. Ricordai al mio interlocutore che il

Consiglio superiore della magistratura aveva svolto un capillare

monitoraggio, ricavandone, per ciascun ufficio giudiziario, un indice

numerico rappresentativo del rapporto tra mole di lavoro e risorse

umane disponibili. L’indice uno fissava l’impiego ottimale della

risorsa umana, e cioè del magistrato addetto a quel determinato

ufficio. Di conseguenza, tutti gli indici superiori all’unità segnalavano

un eccesso di carico di lavoro, quelli inferiori il contrario. Il dottor

Catania sapeva bene che l’indice relativo alla nostra pretura

cominciava con uno zero virgola. Non potevo, quindi, abbassare il

ritmo di produttività. Sarei passato per uno scansafatiche.

Anche se sapevamo bene tutti e due che non sarebbe successo

proprio nulla, la perorazione della futura vittima del lavoro altrui si

infrangeva lo stesso contro il mio orgoglio, ancor più che contro il

mio senso del dovere. Allargai le braccia e, con un nuovo sorriso,

chiesi la sua comprensione. La ottenni.

Naturalmente Catania aveva ragione. Di lì a poco arrivarono,

inesorabili, le temute applicazioni e i conseguenti disagi. Il

cancelliere commentò i provvedimenti con un:

«Che le avevo detto?». Al quale replicai: «E che potevo fare?».

Ma lui continuò a volermi bene lo stesso. L’episodio mi fece riflettere

sul reale funzionamento della macchina della giustizia in Italia. Ma,

sul piano personale, mi lasciò del tutto indifferente, se non per i

fastidi che avevo provocato al mio apprezzatissimo collaboratore.

Stavo muovendo i primi passi da magistrato, ma non ero un

pivello, perché subito dopo la laurea avevo frequentato l’ambiente

giudiziario come giovane avvocato, fino a quando una mia meditata

rinuncia non aveva posto fine a quella carriera.

Superati gli esami di procuratore legale, ero stato accolto in uno

degli studi penalistici più importanti di Palermo, quello del professor

Girolamo Bellavista, ordinario di procedura penale in quella

università e quindi mio ex docente. Nonché autentico principe del

foro, dotato di un’oratoria magnetica, ma anche di una enciclopedica

cultura giuridica e umanistica. Una grande personalità. Ero entrato

presto nelle sue grazie: faceva in modo che venissi nominato anch’io

dai suoi clienti per affiancarlo, specie nei casi che richiedevano un

più assiduo impegno.

L’ultimo era stato un processo di mafia, con molti imputati

chiamati a rispondere anche di diversi omicidi, che si era celebrato

davanti alla Corte d’assise di Agrigento dall’ottobre 1973, appena

qualche giorno dopo l’improvvisa morte di mio padre, alla primavera

del 1974.

Avevo trascorso buona parte di quei mesi a seguire le udienze,

trattenendomi spesso anche per la notte. La mia camera d’albergo si

affacciava su un terrazzo distante, in linea d’aria, poche decine di

metri dal tempio della Concordia. Mi soffermavo a contemplarlo ogni

sera, prima di andare a dormire e dopo aver trascorso interi

pomeriggi a colloquio con gli imputati in carcere. Il contrasto era

violento. La mia terra mi offriva le vestigia di una grande civiltà nelle

stesse giornate in cui per ore avevo vissuto in diretta la barbarie

mafiosa. Sembrava fatto apposta per aiutarmi a risolvere

definitivamente il disagio che mi provocava il contatto quotidiano con

quei delinquenti, divenuto ormai insopportabile.

Avevo ventotto anni e una gran voglia di schierarmi. La parte

giusta mi sembrò quella della Sicilia che combatteva la mafia, non

l’altra, che la tollerava. Alle quattro di un mattino, in perfetta

solitudine, decisi che il mio mestiere sarebbe stato un altro, quello

del magistrato. Non persi tempo e vinsi il primo concorso utile.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo