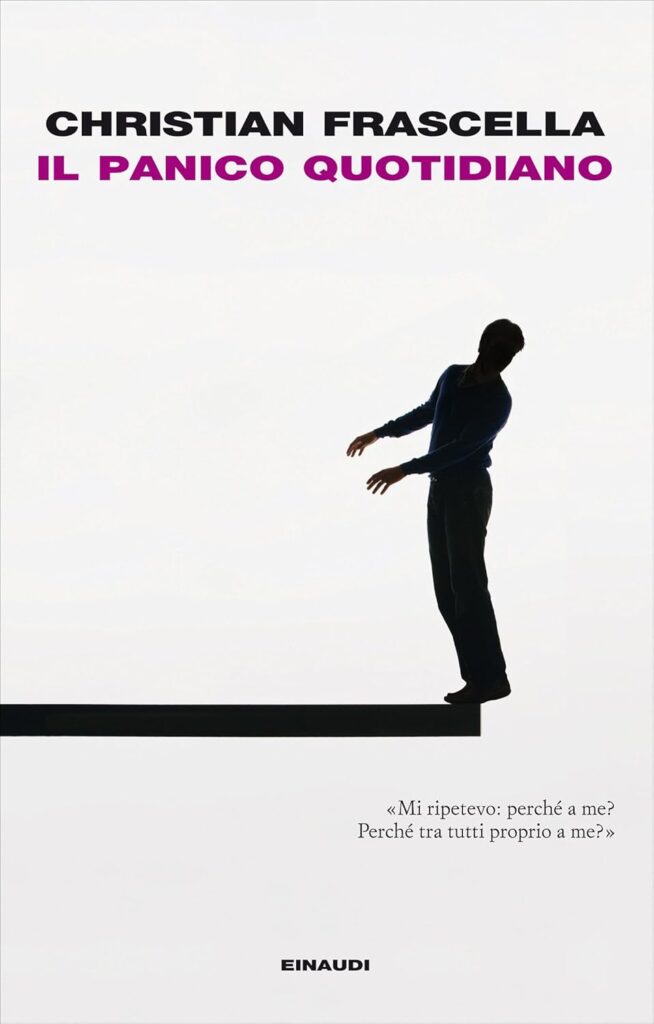

Il panico quotidiano – Christian Frascella

SINTESI DEL LIBRO:

La prima volta che ho avuto

una crisi di panico non lo sapevo

mica che era una crisi di panico.

Non è proprio come la prima volta

che fai sesso.

Dov’ero? Cosa stavo facendo?

Ero in fabbrica, turno di notte,

quattro del mattino, stava per

suonare la sirena della pausa di

mezz’ora. Non ero né piú stanco né

piú nervoso del solito. Non ero triste– stavo per andare in pausa! E

mancavano solo due ore alla fine

della nottata lavorativa.

Non ero nemmeno felicissimo– stavo stampando lamiere per

automobili

a

una

macchina

denominata «trancia». Era la

macchina peggiore della linea. Il

pezzo

arrivava

pesantissimo,

«imbutito» come si dice in gergo

tecnico, dalla prima macchina. Il

mio compito era bucarlo, lasciare

che gli estrattori lo spingessero

verso il nastro trasportatore della

terza macchina, l’assestamento, e

via cosí. No, non è cosí divertente

come sembra.

Un pezzo dopo l’altro,

centinaia di pezzi l’ora, avevo

cominciato alle dieci di sera. Intanto

controllavo la qualità – solo

un’occhiatina di prammatica –,

fumavo le mie oneste sigarette,

pensavo a cose semplici tipo: Con

chi gioca domenica il Toro?; oppure:

Lucia a casa che fa? Dorme

profondamente nel nostro letto o

sogna un qualche tipo di sogno che

mi riguarda almeno un po’?

Ricordo che il mio amico

Mirko mi fece un cenno dalla terza

macchina. Io mi piegai per fargli un

cenno. Andavamo avanti a cenni,

mentre eravamo in linea, ché di

chiacchierare non c’era il tempo e

nemmeno

la

significavano

forza.

quei

Cosa

cenni?

Qualunque cosa l’altro avesse in

mente. Magari Mirko intendeva

qualcosa tipo: «Rallenta»; e io

invece: «Inter di merda» – perché lui

era interista. Però erano dialoghi

funzionali. Insomma, non sapevamo

a cosa accennassimo, ma andava

bene. Con lui come con gli altri.

Come con Rosario della prima

macchina. O Beppe della quarta.

Cenni. Magari uno ti mandava

affanculo con un movimento della

mano, e tu capivi che quella sera

aveva scopato, e sorridevi. E piú lui

ti

mandava affanculo, piú tu

sorridevi – una roba assurda a

vederla da fuori, ma non c’è modo

di spiegarla adesso cosí come non

c’era modo di smetterla allora.

Io ripetevo quei cenni da sei

anni, ormai. Sui tre turni: 6-14, 14

22 e 22-6, il turno della mia prima

crisi, appunto.

Quattro del mattino, dicevo. 27

gennaio del 2001. Certe date proprio

non si dimenticano.

Come la data del diploma.

La data del matrimonio.

O la data di nascita del primo

pargolo.

Solo che io non sono

diplomato, non ho mogli e non mi

va di avere figli.

Alcuni colleghi già stavano

svitando i panini dal cellophane, già

masticavano

banane

o

sbocconcellavano mele – la normale

routine appena prima della pausa,

insomma.

Non c’erano state avvisaglie?

Massí. Un formicolio ai polpacci.

Troppe ore in piedi, avevo pensato.

Dovrei solo sedermi. Poi ho sentito

piovermi in testa la paura. Proprio

cosí. Dal nulla. Come se l’orrore

gocciolasse sulla mia dura madre,

tra i capelli. Un freddo, un brivido

lunghissimo ma dentro. Non fuori,

dentro, dappertutto dentro di me.

Glaciale. Poi di colpo caldissimo.

I pezzi hanno cominciato ad

accumularsi sul mio nastro.

Ma io li vedevo e non li

vedevo. Cioè: li vedevo, sapevo che

c’erano, sapevo dove mi trovavo,

sapevo chi stava alla prima

macchina e chi alla terza. Sapere,

sapevo. Ma tenerlo presente durante

quell’implosione

era

pressoché

impossibile. Stavo crollando. Dal

fondo, da un pozzo ghiacciato

sistemato dentro di me, chissà da

quando, ho avvertito risalirmi in

petto, in gola, la paura ancestrale

della morte. Ho sentito – in ogni

poro, in ogni atomo –, ho sentito che

sarei morto. Lí. Subito.

Ho provato a gridare, ma non

ce l’ho fatta. Ciò che era risalito si

era raggrumato come cemento a

schiacciare la lingua, a togliermi il

fiato. Ho provato a voltare la testa, a

guardare

i

miei

colleghi:

individuavo soltanto il luccichio

delle lamiere sul mio nastro

trasportatore, e alcuni pezzi che già

cadevano.

Ero muto, sordo, cieco,

semiparalizzato. Ho pensato che era

la fine. Un attacco di cuore, un ictus,

una congestione fulminante, una

crisi epilettica, un malore che mi

stroncava giovane, ventisette anni,

operaio, di notte, in fabbrica, come

si legge a volte sui giornali, come

dicono in Tv: ancora ignote le cause

del decesso. Il sostituto procuratore

ha avviato le indagini, ma rimanda

tutto all’autopsia, che si svolgerà

eccetera.– Ehi, – ha detto Rosario. – Che

cazzo succede? – Allora non ero

sordo. Allora forse potevo anche

parlare.

La lingua mi si è scollata dai

denti, la palla di cemento è

riscivolata in corpo: – Rosario mi

sento

male

aiuto

chiama

un’ambulanza chiama Lucia chiama

aiuto Rosario aiuto.

E poi eccola – nera, ombra

guizzante, la morte.

Ho gridato, anche se non lo

ricordo. Ho gridato, mi ha poi detto

Mirko, come se mi stessero

castrando a freddo. Una frase che

non mi è piú uscita dalla testa,

quando me l’ha riferita. Castrando a

freddo. Perché, che differenza fa se

ti castrano a caldo?

Comunque ho gridato, il

soffitto della fabbrica è diventato

immenso, scuro, distante. Sono

crollato a terra. Svenuto. Non morto,

eh. Svenuto.

Mi avevano sistemato su uno

dei tavoli della mensa. Ce li avevo

tutti attorno, quando mi svegliai.

Piero, il capoturno, si chinò su di

me. – Allora? – La sua faccia

scavata di sonno e preoccupazione,

il collo taurino nel camice nero.– Che m’è successo?

articolavo male le parole, quasi le

sbavavo.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo