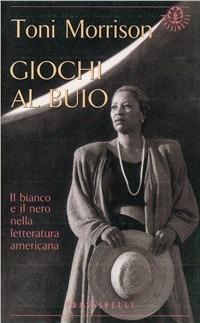

Giochi al buio – Toni Morrison

SINTESI DEL LIBRO:

Questi capitoli si propongono di estendere lo studio della letteratura

americana a quello che sarà, mi auguro, un paesaggio più vasto. Vorrei tracciare

la mappa, per così dire, di una geografia critica e usarla per aprire nuovi spazi

alla scoperta, all'avventura intellettuale e all'esplorazione ravvicinata, simili a

quelli aperti dalla originaria cartografia del Nuovo Mondo, ma senza mandati di

conquista. Il mio intento è quello di tracciare un progetto critico affascinante,

fecondo e provocatorio, sgravato da sogni sovversivi o chiamate a raccolta

attorno ai muri della fortezza.

Vorrei fosse chiaro fin dall'inizio che non apporterò a tali questioni

unicamente o neppure principalmente gli strumenti della critica letteraria. Come

lettrice (prima di diventare una scrittrice) leggevo nel modo in cui mi era stato

insegnato. Ma come scrittrice i libri mi si sono rivelati assai diversi. In questa

veste, so di dover riporre una fiducia enorme nella mia abilità di immaginare gli

altri e nella mia buona volontà di proiettarmi coscientemente nelle aree

pericolose che questi altri possono rappresentare per me. Sono attirata dai modi

in cui lo fanno gli altri scrittori: il modo in cui Omero descrive un ciclope

mangiacuori sì che i nostri cuori si stringono per la pietà; il modo in cui

Dostoevskij ci costringe all'intimità con Svidrigailov e con il Principe Myskin.

Sono in soggezione davanti all'autorità del Benjy di Faulkner, della Maisie di

James, della Emma di Flaubert, del Pip di Melville, del Frankenstein di Mary

Shelley - chiunque può allungare l'elenco.

Mi interessa ciò che causa e rende possibile l'ingresso in ciò che ci è

estraneo, e ciò che impedisce le incursioni, per i fini della narrativa, nei meandri

della coscienza vietati all'immaginazione dello scrittore. Il mio lavoro mi

costringe a riflettere su quanto posso essere libera, come scrittrice

afroamericana, in un mondo determinato dalle categorie di genere, sesso e razza.

Pensare a tutte le implicazioni della mia situazione (e lottare contro di esse)

mi porta a riflettere su quel che accade quando altri scrittori operano in una

società altamente e storicamente multirazziale. Per loro, come per me,

immaginare non significa soltanto guardare o osservare; né significa mettersi,

intatti, nell'altro. Significa, per i fini del lavoro, divenire.

Il mio progetto nasce dal piacere, non dalla delusione. Nasce da ciò che so

sui modi in cui gli scrittori trasformano aspetti delle loro radici sociali in aspetti

linguistici, e sui modi in cui raccontano altre storie, combattono guerre segrete,

illustrano ogni tipo di dibattito racchiuso nel loro testo. E nasce dalla mia

convinzione che gli scrittori sanno sempre, a un certo livello, di fare proprio

questo.

è ormai da tempo che rifletto sulla validità o vulnerabilità di certi presupposti

convenzionalmente accettati dagli storici e dai critici letterari e divulgati come

"sapere"

In base a ciò la letteratura americana tradizionale, canonica, non risente né è

permeata o formata dai quattro secoli di presenza, sul suolo degli Stati Uniti, di

africani prima e di afroamericani poi. Si presuppone che questa presenza - che ha

plasmato il corpo politico, la costituzione e l'intera storia della cultura - non

abbia avuto un posto significativo né abbia esercitato conseguenze sull'origine e

sullo sviluppo della letteratura di quella cultura. Si presuppone altresì che le

caratteristiche della nostra letteratura nazionale provengano da una particolare

"americanità", separata da e non riconducibile a questa presenza. A quanto pare,

tra gli studiosi c'è un accordo più o meno tacito in base a cui, dal momento che la

letteratura americana è stata chiaramente appannaggio delle opinioni dei bianchi

di sesso maschile, del loro talento e potere, tali opinioni, talento e potere non

sarebbero in alcun rapporto con la massiccia presenza di neri negli Stati Uniti.

Questo accordo riguarda una popolazione che ha preceduto qualsiasi scrittore

americano di chiara fama ed è stata, ne sono convinta, una delle forze che hanno

influito in modo più furtivamente radicale sulla letteratura del Paese.

Contemplare la presenza dei neri è fondamentale per la comprensione della

nostra letteratura nazionale e non si dovrebbe permettere che essa resti ai

margini dell'immaginario letterario.

Queste congetture mi hanno portato a chiedermi se le caratteristiche più

importanti della nostra letteratura nazionale, quelle sempre portate in palmo di

mano - l'individualismo, la mascolinità, l'impegno sociale contro l'isolamento

storico; le problematiche morali acute e ambigue; la tematica dell'innocenza

associata all'ossessione di raffigurazioni della morte e dell'inferno - non siano di

fatto la risposta a una presenza africanista oscura, costante, pregnante. E ho

cominciato a credere che il modo in cui la letteratura americana si distingue,

come entità coerente, sia tale proprio a causa di questa popolazione inquietante e

senza radici. Così come la formazione della nazione necessitava di un linguaggio

codificato e di restrizioni significative per affrontare la malafede razziale e la

fragilità morale che ne costituiscono il nucleo, la stessa cosa è accaduta con la

letteratura, le cui caratteristiche fondamentali si estendono fin nel ventesimo

secolo, riproducendo la necessità di codici e restrizioni.

Grazie a omissioni significative ed evidenti, contraddizioni sorprendenti e

conflitti pesantemente sfumati, grazie al modo in cui gli scrittori hanno popolato

le loro opere con i segni e i corpi di questa presenza, è possibile vedere come

questa presenza africanista, reale o costruita, sia stata cruciale per il loro senso di

"americanità" Si vede eccome.

* * *

La mia curiosità sulle origini e sugli usi letterari di questa presenza

africanista, attentamente osservata e attentamente inventata, si è trasformata in

uno studio informale di ciò che io chiamo africanismo americano. Si tratta di

un'indagine sui modi in cui negli Stati Uniti si è costruita una presenza (o un

personaggio) non bianca, para-africana (o africanista), e sugli usi immaginativi a

cui questa presenza fabbricata è stata sottoposta. Uso il termine "africanismo"

non per suggerire il vasto corpus di conoscenze sull'Africa indicato con il

termine "africanismo" dal filosofo Valentine Mudimbe, né per suggerire le

varietà e complessità degli africani e dei loro discendenti che hanno abitato

questo Paese. Lo uso piuttosto come termine per designare un colore, il nero

denotativo e connotativo che i popoli africani sono giunti a significare, nonché

l'insieme di opinioni, presupposti, interpretazioni e fraintendimenti che

accompagnano il sapere eurocentrico su questi popoli.

Come tropo, ai suoi usi sono state attribuite poche limitazioni. Come virus

invalidante nell'ambito del discorso letterario, l'africanismo è diventato, nella

tradizione eurocentrica favorita dal sistema educativo americano, sia un modo di

parlare sia un modo di disciplinare questioni di classe, di licenza sessuale e di

repressione, di formazione ed esercizio del potere, di meditazioni sull'etica e

sulla responsabilità. Per mezzo di un semplice espediente, quello di demonizzare

e reificare la gamma di colori su una tavolozza, l'africanismo americano

permette di dire e non dire, di inscrivere e cancellare, di fuggire e impegnarsi, di

esprimere e agire, di storicizzare e di porre fuori dal tempo. Fornisce un modo

per contemplare il caos e la civiltà, il desiderio e la paura, e un meccanismo per

verificare i problemi e i benefici della libertà.

Gli Stati Uniti, naturalmente, non sono i soli a costruire l'africanismo.

Il Sudamerica, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, la Spagna - le culture di

tutti questi Paesi hanno partecipato e contribuito per certi aspetti a un'"Africa

inventata" Per lungo tempo, nessuno di questi Paesi è stato capace di persuadersi

del fatto che potessero emergere dei criteri e un sapere al di fuori delle categorie

di dominazione. Tra gli europei e gli europeizzati, questo processo comune di

esclusione - di assegnare designazioni e valori - ha portato alla nozione popolare

e accademica secondo la quale il razzismo è un fenomeno forse irritante, ma

"naturale" La letteratura di quasi tutti questi Paesi, tuttavia, è ora soggetta a forti

critiche per il suo discorso razziale. Gli Stati Uniti sono una curiosa eccezione,

sebbene si distinguano per essere la democrazia più antica in cui una

popolazione nera abbia accompagnato (se si può usare questa parola) e in molti

casi preceduto i coloni bianchi.

All'interno di questo ambito - con le sue formulazioni particolari e in assenza

di conoscenze reali o di indagini imparziali sugli africani e sugli afroamericani, e

sotto la pressione di spiegazioni razionali ideologiche e imperialiste

sull'asservimento - è emersa una specie americana di africanismo: vigorosamente

incoraggiata, del tutto funzionale, di conforto e di sostegno all'io e assai diffusa.

Per eccellenti ragioni di stato - poiché le fonti europee di egemonia culturale

erano state sì diffuse nel nuovo Paese ma non ancora valorizzate -, il processo

attraverso il quale giungere a una coerenza americana distanziandosi

dall'africanismo è divenuto il modus operandi di una nuova egemonia culturale.

Queste osservazioni non devono essere interpretate come un semplice sforzo

per stornare altrove lo sguardo degli studi sugli afroamericani. Non è mia

intenzione alterare una gerarchia per istituirne un'altra. E non voglio

incoraggiare quegli approcci totalizzanti alle ricerche sugli afroamericani, il cui

unico impulso è dato dalla sostituzione di una dominazione con un'altra, sicché

una dottrina dominante eurocentrica viene sostituita da una dottrina dominante

afrocentrica. Assai più interessante è ciò che rende possibile la dominazione

intellettuale; come il sapere viene trasformato dall'invasione e dalla conquista in

rivelazione e scelta; ciò che accende e feconda l'immaginario letterario e quali

forze contribuiscono a stabilire i parametri critici.

Soprattutto mi interessa sapere in che cosa si sono distinte le priorità della

critica e, così facendo, come hanno impoverito la letteratura oggetto di studio.

La critica come forma di sapere è capace di derubare la letteratura non solo della

sua ideologia implicita ed esplicita ma anche delle sue idee; essa è in grado di

liquidare l'arduo lavoro compiuto dagli scrittori per creare un'arte che diventi e

rimanga parte integrante e significativa di un paesaggio umano. è importante

vedere quanto l'africanismo è o dovrebbe essere inestricabile dalle deliberazioni

della critica letteraria e dalle arbitrarie ed elaborate strategie intraprese per

cancellarne la presenza dall'orizzonte.

Ciò che l'africanismo è diventato per l'immaginario letterario, e il modo in

cui ha funzionato al suo interno, è di estrema importanza perché, grazie a un

esame ravvicinato del "nero" nella letteratura, si può forse scoprire la natura

addirittura la causa - del "bianco" Qual è lo scopo di tutto ciò? Che ruoli

svolgono l'invenzione e lo sviluppo del bianco nella costruzione di ciò che in

modo generico viene descritto come "americano"? Se una simile ricerca

giungerà mai a dare dei frutti, essa potrà forse dare adito a una lettura più

profonda della letteratura americana, una lettura non del tutto disponibile ora,

non da ultimo, presumo, a causa della studiata indifferenza della maggior parte

della critica letteraria nei confronti di tali questioni.

Una probabile ragione per la scarsezza di materiale critico su un tema così

vasto e avvincente è che, nelle questioni razziali, il silenzio e l'evasione del tema

hanno storicamente governato il discorso letterario. L'evasione ha favorito la

creazione di un surrogato del linguaggio, nel quale le questioni vengono

codificate, precludendo così un dibattito aperto. La situazione è resa più grave

dalla trepidazione con cui si accoglie ogni discorso sulla razza. Ed è

ulteriormente complicata dal fatto che l'abitudine di ignorare la razza viene

intesa come un gesto garbato, addirittura generoso e liberale. Accorgersene

significa riconoscere una differenza ormai screditata. Attuarne l'invisibilità

attraverso il silenzio significa permettere al corpo nero di partecipare senza fare

ombra al corpo culturale dominante. Secondo questa logica, la buona educazione

si oppone al fatto di accorgersi e preclude così ogni trattazione adulta del tema. è

proprio questo concetto di costumi letterari ed eruditi (che funziona senza traumi

nella critica letteraria, ma che non suscita né ottiene credibilità in altre

discipline) ad aver posto fine alla vita attiva di certi autori americani, un tempo

assai stimati, e ad aver bloccato la facoltà di comprendere più a fondo la loro

opera.

Questi costumi sono cose delicate, tuttavia, sulle quali bisogna riflettere un

poco prima di abbandonarle. Se non si osservano simili finezze, si rischia di

incorrere in sorprendenti errori di oggettività. Nel 1936 uno studioso americano

che compiva delle ricerche sull'uso del cosiddetto dialetto dei neri nelle opere di

Edgar Allan Poe (un breve articolo chiaramente fiero della sua equanimità

razziale) esordisce nel modo seguente: "Sebbene sia cresciuto soprattutto al Sud

e abbia trascorso una parte dei suoi anni più fecondi a Richmond e Baltimora,

Poe non ha molto da dire sui mori"1

Benché, sappia che l'espressione rientra nel linguaggio educato del tempo, e

che darky, moro, era un termine più accettabile di nigger, negro, alla smorfia che

ho fatto leggendo è seguita un'allarmata sfiducia nelle competenze di quello

studioso. Se vi sembra ingiusto risalire agli anni Trenta per trovare campioni del

tipo di errore in cui si può incorrere quando si rinuncia a certe educate

consuetudini nell'esercizio della repressione, consentitemi di rassicurarvi sul

fatto che alcune rappresentazioni altrettanto egregie del fenomeno sono ancora

assai comuni.

Un'altra ragione del vuoto ornamentale all'interno del discorso letterario - in

quanto alla presenza e all'influenza dei popoli africanisti tra i critici americani - è

data dal modello di pensiero sulla questione razziale in termini di conseguenze

sulla vittima, dal fatto di definirla sempre asimmetricamente, dal punto di vista

delle sue ripercussioni sull'oggetto della politica e dei comportamenti razzisti. Si

è sempre consacrata una gran quantità di tempo e di intelligenza alla denuncia

del razzismo e delle sue orride conseguenze sulle vittime. Si compiono continui

sforzi liberalizzanti, seppur vaghi, per regolare la questione con le leggi. Vi sono

altresì tentativi energici e persuasivi per analizzare l'origine e la costruzione

stessa del razzismo, contestando il presupposto secondo cui sarebbe una parte

inevitabile, permanente ed eterna di ogni paesaggio sociale. Non è mia

intenzione sminuire il valore di tali ricerche. è proprio grazie a questi studi se

siamo riusciti a compiere passi avanti nella questione razziale.

Ma a questi studi ormai consolidati se ne dovrebbe aggiungere un altro,

altrettanto importante: l'impatto del razzismo su chi lo perpetua. è tanto

pertinente quanto impressionante osservare come si eviti di analizzare gli effetti

del razzismo sul soggetto.

Ciò che mi propongo qui è di esaminare le conseguenze delle nozioni di

gerarchia, di esclusione, di vulnerabilità e di disponibilità razziale su quei non

neri che hanno fatto proprie tali nozioni, oppure che le hanno combattute,

esplorate o alterate. Lo studioso che scruta nella mente, nell'immaginazione e nel

comportamento degli schiavi è prezioso. Ma altrettanto prezioso è un serio

sforzo intellettuale per vedere ciò che l'ideologia razziale fa alla mente,

all'immaginazione e al comportamento dei padroni.

A questi campi d'indagine si sono accostati gli storici, e così hanno fatto

sociologi, antropologi, psichiatri e alcuni studiosi di letterature comparate. I

letterati hanno cominciato a porre la questione di varie letterature nazionali. Si

avverte sempre più urgentemente il bisogno di rivolgere lo stesso tipo di

attenzione alla letteratura del Paese occidentale che possiede una delle

popolazioni africaniste più dotate di capacità di ripresa al mondo, una

popolazione che ha sempre vissuto in strana intimità con quella dominante pur

essendone radicalmente separata.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo