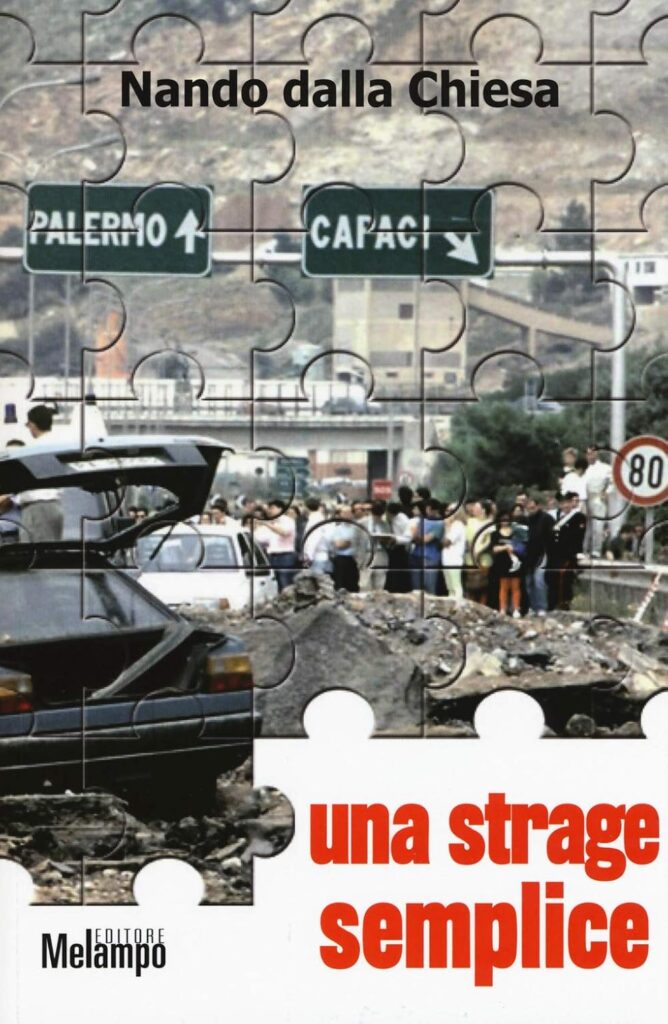

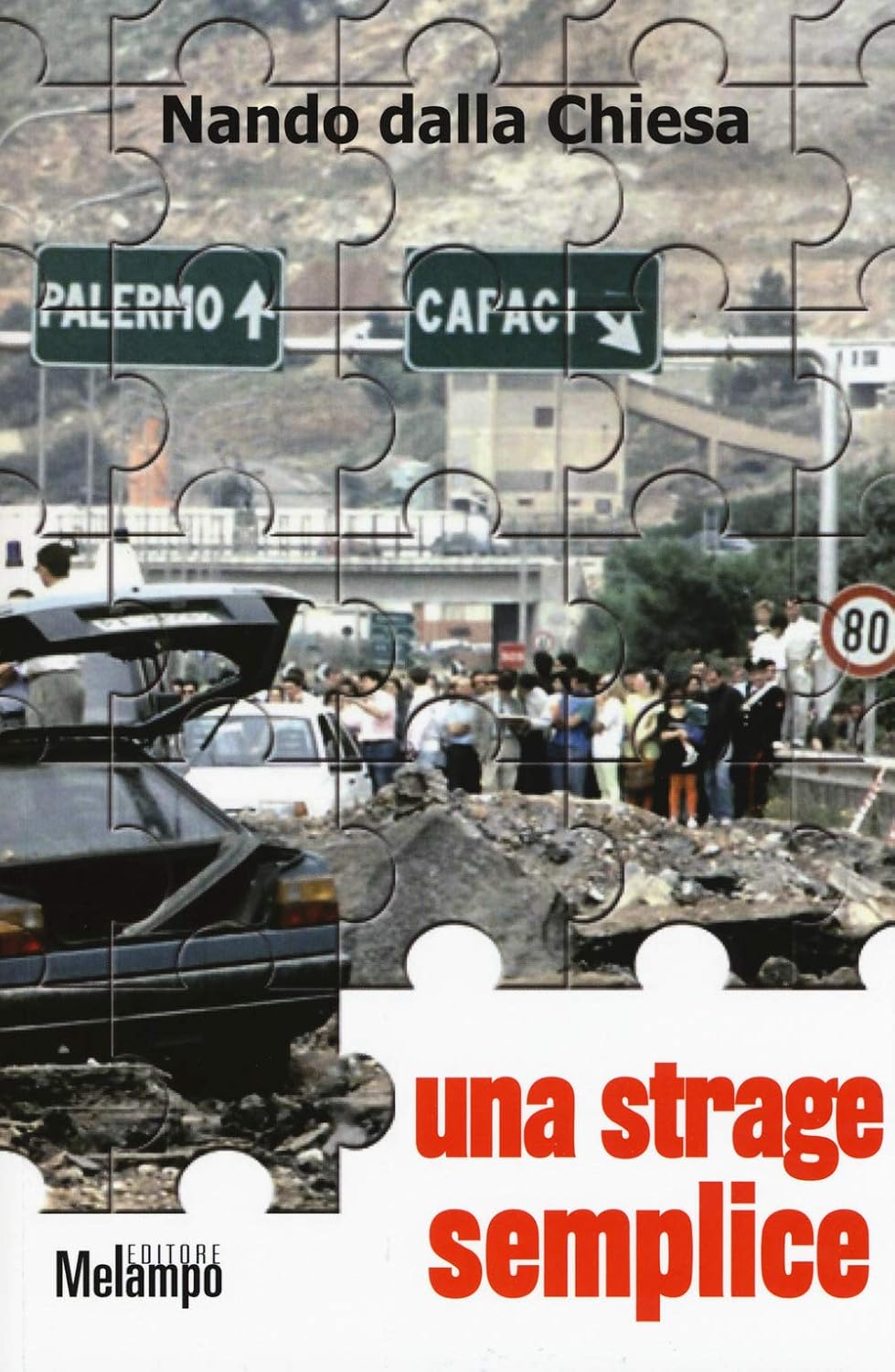

Una strage semplice – Nando Dalla Chiesa

SINTESI DEL LIBRO:

Ma che cosa accadde in quei giorni impazziti e mai prima vissuti?

Quando la legge prometteva le sue rivincite a Milano ma sembrò, tra

spaventose immagini di guerra, che non avesse diritto di esistere in Sicilia?

Lì il palazzo di giustizia di “Mani Pulite”, dei trionfi e delle confessioni, qui

il palazzo di giustizia dei veleni e dei lutti mai dimenticati. Due scenari in

apparenza così lontani, l'uno l'opposto dell'altro, e invece, come vedremo,

così assurdamente e segretamente vicini. Come mai? Che cosa precipitò una

città nella disperazione e un Paese intero nello sgomento? Furono due stragi

o una strage sola? In queste pagine si sceglierà la seconda risposta. E si

cercherà di spiegarne le ragioni. Attraverso una ricostruzione diversa di

quello che già si sa: perché non fu solo la consueta combinazione di mafia,

politica e servizi segreti.

Una strage può essere infatti raccontata in tanti modi. Imbalsamandola

nella retorica. Facendone una storia senza memoria. Avviene spesso.

Oppure, e avviene altrettanto spesso, inseguendo i misteri insoluti che

restano dietro gli autori materiali, se questi sono stati scoperti. Formulando

e poi allineando interrogativi, progressivamente amplificati e allungati dalle

dietrologie che si specializzano nel tempo. Nella convinzione che in fondo a

un interrogativo, ogni volta diverso, possa alla fine comparire la “vera

verità” che altri non hanno visto.

Con la strage in due atti di Palermo 1992 sono accadute e accadono

entrambe le cose. Tutte e due comprensibili. La prima per l'amore che si

porta alle immagini dei due giudici, che quasi assorbe il dovere della

memoria. La seconda per un bisogno insoddisfatto di sapere e di capire, che

porta a moltiplicare gli interrogativi. I quali però, in simmetria con la

retorica, hanno finito per far velo alla verità di fondo, quella che

storicamente importa, impedendole di emergere nella sua potenza.

Potremmo ad esempio discutere a lungo, e senza mai venirne a capo, di

quale fosse il “vero” ordine dato agli assassini di Giacomo Matteotti nel

1924. Di quali dinamiche “vere” siano intercorse tra il suo rapimento e il

ritrovamento del suo corpo. C'è però una verità storica che ha una sua

indiscussa solarità, e che tutto sovrasta: Matteotti fu ucciso dal regime

fascista per la sua azione di denuncia in parlamento.

La strage di Capaci del 23 maggio del 1992 ha anch'essa una sua logica

chiara e indiscutibile, purché la si voglia inserire dentro la lunga storia in

cui avvenne. E purché di questa storia si sappiano cogliere e ordinare i fatti,

talora i dettagli, che contano. Quella che portò a morte Giovanni Falcone fu

una strage semplice. Che non fermò la sua logica a Capaci, ma la spinse

fino a via D'Amelio. Per portare a morte anche Paolo Borsellino.

Avvicinandosi un passo dopo l'altro, senza fermarsi mai, in anni che

alternarono senza fine risveglio e sgomento, speranza e dolore. Una strage

che avanzò grazie alle sconfitte e grazie alle vittorie, indifferentemente,

delle sue vittime designate. Con una linearità che ebbe qualcosa di epico e

implacabile, dentro una grande recita corale. I misteri successivi, l'agenda

rossa, gli uffici dei servizi segreti a monte Pellegrino, gli incontri tra

esponenti dello Stato e ambasciatori di Cosa Nostra, fanno parte di un

grande e sconfinato scenario secondario: quello che riguarda il “chi

precisamente” e il “come”. Ma il quando, il perché, il chi “grande”, sono a

nostra disposizione. E non sempre, anzi quasi mai, ce ne rendiamo conto.

Questo libro vuole ricostruirlo e ricordarlo. Sulla spinta di una complicata

combinazione di sentimenti e di bisogno di testimonianza civile. Procede

per sintetici riferimenti storici, seleziona per abitudine mentale i principali

elementi di contesto (un contesto insostenibile, talvolta impietoso) e prova a

coordinarli tra loro chiedendo più volte aiuto alla memoria; una memoria,

anche visiva, resa viva dalla partecipazione intensa, a vario titolo, agli

avvenimenti di quegli anni e ai duri conflitti che li segnarono. Cerca di tirar

fuori la doppia strage di Palermo-Italia 1992 sia dalla retorica sia dal

mistero. Per consegnare a chi non c'era la storia che tutti potettero vedere. E

per ricordare a chi c'era che l'inarrestabile destino fu in realtà il frutto di una

lunga opera collettiva. Nella convinzione che a questi due obiettivi non si

possa rinunciare.

Italia

“Chistu si metterà l'Italia nelle mani”. Così sibilò Salvo Lima ad Angelo

Siino, commentando la chiamata del giudice Giovanni Falcone alla guida

della Direzione Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, retto dal

ministro Claudio Martelli. Sette parole. Una profezia sinistra. In cui stava

tutto il senso della storia luminosa e terribile che racconteremo. Quella

nomina, giunta come un fulmine nell'anno del Signore 1991, avrebbe

scompigliato le carte con cui un intero sistema di potere, da Palermo a

Milano, si era abituato a giocare.1 Il dialogo di cui stiamo parlando avvenne

una sera d'inverno al decimo piano di un grattacielo nel centro di Palermo.

Uno di fronte all'altro due protagonisti della zona di libero scambio tra

mafia e politica. Salvo Lima era il dominus della Democrazia Cristiana in

Sicilia, rappresentante per antonomasia di Giulio Andreotti, l'uomo politico

più potente nella storia della Repubblica. Conosceva bene il mondo e le

dinamiche profonde della mafia, tra le quali era riuscito a navigare con

sapienza, militando nella corrente fanfaniana e poi in quella andreottiana.

Era uscito indenne dal conflitto che aveva portato, nella sua Palermo, allo

sterminio della vecchia mafia agli inizi degli anni ottanta. Si era procurato

un salvacondotto di prestigio con l'approdo, nel '79, al parlamento europeo,

sospinto da una valanga di voti. Negli anni precedenti era arrivato ai gradi

di sottosegretario alle Finanze e di sottosegretario al Bilancio, ministeri

chiave per amministrare le regole del potere. Nonostante gli attacchi subiti

da parte dell'opposizione comunista, che ne aveva inciso a forza il nome

negli atti della Commissione parlamentare antimafia,2 era stato perfino

protagonista, come il suo leader nazionale, di aperture verso il Pci del

compromesso storico e anche negli anni successivi.3 Forse non fu mafioso,

Lima. Ma certo fu amico e massimo referente politico della mafia siciliana.

Nonché grande teorico della corruzione, e del consenso che ne derivava.

“Chi non mangia non fa briciole” era il suo motto.

A sua volta Angelo Siino, l'uomo al quale egli rassegnò quella breve e

preoccupata, ma anche minacciosa, profezia su Falcone, esercitava in Cosa

Nostra una funzione davvero speciale: quella di “ministro dei lavori

pubblici”. Anche Siino aveva fiuto politico e alle spalle una lunga militanza

democristiana; e anch'egli era riuscito a trovare nei tempi del terrore e della

mattanza i giusti punti di equilibrio nell'universo mafioso.4 Pure lui

conosceva il potere nazionale, o almeno il suo versante economico e

imprenditoriale, avendovi acquisito una certa dimestichezza nell'esercizio

del proprio mandato, che lo metteva ripetutamente in contatto non solo con

le maggiori imprese siciliane ma anche con i grandi gruppi del Nord.

Testimone di quel dialogo segreto fu un terzo personaggio. Si chiamava

Ignazio Salvo e, come vedremo, anche lui ricopriva un ruolo di primissimo

piano nell'universo mafioso. Ma per capire perché Lima vivesse con tanta

preoccupazione la chiamata al ministero di un giudice che fino a quel

momento aveva dovuto muoversi all'interno della sua giurisdizione

palermitana, occorre riavvolgere all'indietro il film della storia. E tornare

agli anni di confine tra il decennio settanta e il decennio ottanta. A quando

in Italia prese forma il regime della corruzione, poi imploso nel '92 con il

nome di Tangentopoli. Occorre cioè sapere il contesto grande in cui tutto

successe e che rende anzi possibile la nostra storia.

Di esso si occupò la grande letteratura prima ancora dei tribunali. Fu

infatti nel 1980 che Italo Calvino scrisse su “Repubblica” il suo celebre

Apologo sull'onestà. Narrando che cosa fosse diventata l'Italia della

modernizzazione industriale e delle grandi conquiste civili:

“C'era un paese che si reggeva sull'illecito. Non che mancassero le leggi,

né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno

dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero

di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati (ne aveva

bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi non si è più

capaci di concepire la vita in altro modo) e questi mezzi si potevano avere

solo illecitamente cioè chiedendoli a chi li aveva, in cambio di favori

illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori in genere già aveva

fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza; per cui ne risultava

un sistema economico in qualche modo circolare e non privo d'una sua

armonia.”5

Rileggere oggi quello sfondo sociale, spiegare che cosa fosse accaduto e

che cosa stesse accadendo, non è semplice, tale fu il groviglio. Il paese che

si

reggeva sull'illecito era figlio di fatti tra loro diversi. A volte

sotterraneamente imparentati. Altre volte incommensurabili per natura. Ma

la cui somma generò sulla nazione un effetto profondo, quasi una

inavvertita svolta del suo stato politico.6 Li richiameremo perciò per rapide

pennellate. Il terrorismo, anzitutto. L'offensiva scatenata dalle sigle della

lotta armata e in particolare dalle Brigate Rosse aveva prodotto, oltre il

risultato più tragico (le centinaia di delitti e di lutti), anche risultati “di

sistema” a tutti evidenti. Il moto di partecipazione politica e la domanda

democratica della prima parte degli anni settanta avevano subito una gelata,

assottigliando di fatto gli spazi della critica politica. Stringersi intorno allo

Stato e alle sue istituzioni era stata la reazione naturale dei cittadini, tanto

più nel clima di pacificazione politica creato dalla strategia del

compromesso storico tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista.7 La

scommessa del cosiddetto Partito armato su un allargamento e una

acutizzazione del conflitto sociale aveva perso senza appello. Gli scandali

dei primi anni settanta vennero così dimenticati. Da quello dei petroli8 fino

a quelli che avevano toccato l'Iri, l'Istituto per la ricostruzione industriale, e

perfino, con la vicenda delle tangenti Lockheed (per acquisto di aerei

militari), il presidente della Repubblica Giovanni Leone.9 Al riparo delle

immagini di apertura di giornali e tivù, traboccanti ogni giorno di morti e

feriti di terrorismo, il Palazzo pasoliniano andò sperimentando nuove strade

e strategie per sistemare i conti con gli scossoni ricevuti dagli anni della

grande contestazione. Le stragi neofasciste suggerite e protette dalle celebri

“istituzioni deviate” non erano bastate. Nacque così, a ricacciare indietro

l'onda lunga del cambiamento, un sistema di potere occulto, quello della

loggia massonica P2, teso a riorganizzare gli assetti dello Stato e della

società civile. Che trovò velocemente una sua naturale consonanza con altri

poteri occulti e illegali puntando diritto alla conquista delle istituzioni.10 In

un breve grumo di anni, sui quali si impresse, sopra tutti, il marchio

drammatico del delitto Moro, l'Italia si trovò trasferita su un altro versante

della propria storia.11 I raccordi tra i vertici istituzionali e l'intrico dei

mondi illegali si manifestarono nella storia esemplare dell'assassinio di

Giorgio Ambrosoli, l'avvocato liquidatore, per conto della Banca d'Italia,

della Banca Privata Italiana del finanziere siculo-milanese Michele

Sindona, legato sia alla mafia sia alla P2. Ambrosoli fu forse la prima

vittima del regime della corruzione, il primo corpo estraneo immolatosi sul

fronte della legalità. Avvenuto nel luglio del 1979, il delitto suggellò una

lunga attività di accerchiamento e di intimidazione nei confronti

dell'avvocato, condotta da Cosa Nostra per conto dello stesso Sindona (il

“salvatore della lira” nella indimenticabile definizione di Giulio Andreotti),

e durante la quale il capo del governo del compromesso storico e della lotta

al terrorismo – Andreotti, appunto – aveva mantenuto rapporti complici con

il finanziere, latitante negli Stati Uniti.12 L'Italia si ritrovò letteralmente in

una morsa. Finanza sporca, P2, mafia, pezzi di governo ufficiale, intrecciati

da una parte. E terrorismo dall'altra parte. Vinse faticosamente la sfida con

quest'ultimo. Non vinse la sfida con l'altro fronte, nonostante l'esplosione

dello scandalo della P2, innescato nel 1981 da una ispezione condotta dai

giudici istruttori milanesi Gherardo Colombo e Giuliano Turone nella

residenza di Licio Gelli, nell'ambito dell'inchiesta su Sindona.

Già questo grumo di anni sarebbe dovuto bastare perché nel Paese si

imponesse una svolta radicale dei costumi pubblici. Ma l'illegalità si stava

facendo metastasi. Subito dopo quello di Sindona giunse un altro caso

esemplare degli intrecci criminali in corso nel Palazzo. Ne fu protagonista

Roberto Calvi, alla guida del Banco Ambrosiano e vicepresidente della

Bocconi, fiduciario a un tempo della finanza laica e della finanza cattolica,

grazie ai rapporti privilegiati con lo Ior, l'istituto di credito del Vaticano.

Soprannominato “il banchiere di Dio” e piduista anch'egli, Calvi venne

indagato sempre dai giudici Colombo e Turone per il clamoroso crack del

Banco. La sua provvisoria carcerazione a Lodi, seguita da un tentativo di

suicidio, provocò una durissima reazione in parlamento.

Il discorso tenuto in sua difesa nell'aula di Montecitorio da Bettino Craxi,

carismatico leader del Partito Socialista, fu un vero attacco ai giudici della

Repubblica. “Il tentato suicidio del banchiere Calvi ripropone con forza il

problema di un clima inquietante, di lotte di potere condotte con

spregiudicatezza e violenza intimidatoria […] Quando si mettono le

manette a finanzieri che rappresentano in modo diretto o indiretto gruppi

che contano per quasi metà del listino di Borsa, è difficile non prevedere

incontrollabili reazioni psicologiche e varchi aperti per le correnti

speculative”.13 La legge come forza eversiva: fu forse lì che per la prima

volta si materializzò ufficialmente quell'idea. Lì che prese forma il conflitto,

che non si sarebbe più richiuso, tra il sistema di potere e il principio

costituzionale dell'indipendenza della magistratura. Da un lato il potere

politico, per definizione quintessenza della democrazia, e il potere

economico, garante di sviluppo e occupazione, dall'altro i giudici

“comunisti”, secondo l'accusa già lanciata da Sindona da oltreatlantico.

Calvi, una volta libero, concluse i suoi giorni, come è noto, nel giugno

dell'82, “suicida” sotto il Ponte dei frati neri a Londra. Verosimilmente

punito da Cosa Nostra per avere raggirato (sottovalutandoli) quei mafiosi

con la seconda elementare che gli avevano affidato una montagna di capitali

freschi di eroina.14

La legalità, i giudici come nemici. Non era dunque un pensiero esclusivo

di Salvo Lima, Ignazio Salvo o Angelo Siino, ecco l'importanza di sapere il

contesto. Era un pensiero ampio. Esprimeva in fondo la rottura definitiva

del binomio tipico di ogni democrazia borghese: Law and Order. La legge,

ora, si collocava su un versante, l'ordine sociopolitico sull'altro. E non

avveniva solo di fronte alla P2 o alla finanza spericolata. Avveniva anche

nella normale amministrazione politica. Al Sud come al Nord. Qui

esplosero insieme due scandali rivelatori.

Il primo fu nella Torino della Fiat, dove nel 1983 proprio sulla legalità si

consumò una memorabile rottura tra il sindaco comunista Diego Novelli e il

Partito Socialista. Quest'ultimo uscì polemicamente dalla giunta di sinistra

protestando contro la decisione del sindaco di indirizzare alla magistratura

un imprenditore che denunciava un giro di tangenti riguardante alcuni

assessori socialisti. Il sindaco fu accusato da Craxi, ma anche da una parte

del suo partito a Roma, di non avere risolto la questione “per via politica”.

Sembravano saltare i riferimenti morali della vita pubblica. Uno degli

assessori coinvolti si avventurò perfino nei campi arditi della teoria

ribattezzando

libera

democrazia conflittuale quella in cui si

contrapponessero i codici e le scelte politiche.

Il secondo caso fu a Savona, dove un giovane giudice napoletano,

Michele Del Gaudio, incriminò di diversi reati, tra cui il neonato 416 bis

(associazione mafiosa), il presidente socialista della Regione Liguria Mario

Teardo, soprannominato dai suoi fedelissimi “Padre santo”, ormai a un

passo dall'elezione in parlamento. Teardo fu poi scagionato dall'accusa di

associazione mafiosa. Ma emerse una lunga vicenda amministrativa

costellata da episodi di corruzione, di intimidazione e di scoraggiamento

della concorrenza, anche attraverso l'uso classico e ripetuto degli incendi

nei cantieri. Ai carabinieri che lo arrestarono all'alba Teardo rimproverò di

applicare i metodi di Pinochet.15 Il fatto è che, come aveva denunciato

Calvino, la corruzione travalicava ormai la dimensione episodica e andava

organizzandosi in sistema senza accompagnarsi a sensi di colpa. Anzi,

com'egli notava, con una certa “armonia”, assorbendo nella sua orbita i

partiti di governo ma anche i partiti di opposizione, grazie a meccanismi di

ripartizione “democratica” (ossia secondo le percentuali dei partiti) dei

propri benefici. E più i partiti si accordavano sulla violazione delle leggi,

più sui “moralisti” di ogni schieramento incombeva il ricatto di “fare il

gioco” dell'avversario. Fu anche per rompere questa cappa soffocante che

nel 1985 nacque a Milano a opera di centouno personalità cittadine il

circolo “Società Civile”: spazio autofinanziato di denuncia nella ormai ex

capitale morale, dove l'organizzazione scientifica della tangente avrebbe di

lì a poco generato il fenomeno della “dazione ambientale

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo