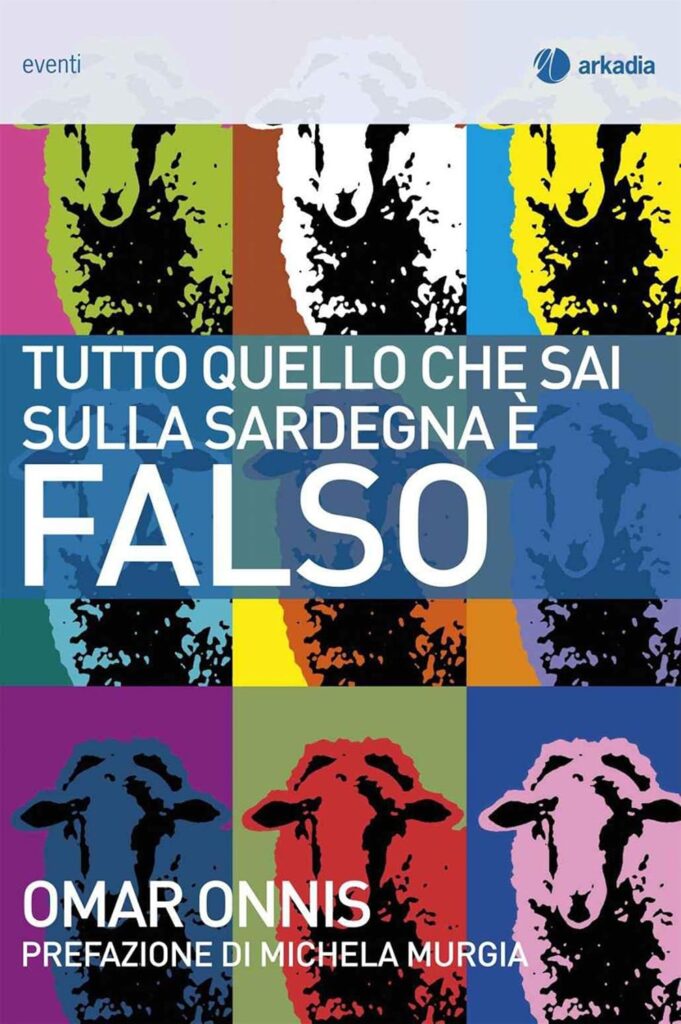

Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso – Omar Onnis

SINTESI DEL LIBRO:

Una leggenda nera un tempo diffusa presso le nostre comunità

vuole che, in un passato indeterminato, esistesse una figura

femminile a cui si demandava, in certi casi specifici, il compito di

porre fine alle lunghe agonie, liberando così l’anima dell’afflitto dai

vincoli terreni e sgravando la famiglia del suo mantenimento. Una

leggenda, appunto, su cui ultimamente si applicano due scuole di

pensiero contrapposte: quella che considera s’acabadora una figura

reale, una funzione sociale realmente incarnata da donne vere,

incaricate di tale incombenza, e dall’altra parte quella che nega

qualsiasi valenza storica e antropologica a questa figura,

relegandola nell’ambito dei racconti intorno al focolare.

In realtà non importa molto se un’acabadora sia mai esistita o no.

Ciò che conta è che questa figura ha fatto parte dell’immaginario dei

sardi. La sua è una funzione mitologica e ha a che fare con il

paradigma della figura femminile (madre, dunque depositaria della

vita, dunque depositaria della morte). Un paradigma oramai

ampiamente superato dai mutamenti culturali intervenuti negli ultimi

sessant’anni [→ Matriarcato].

Le polemiche sulla figura dell’acabadora stridono con la chiara

evidenza di una realtà culturale oramai del tutto emancipata dagli

stereotipi tradizionali, più complessa e variegata di quanto

pretendano il nostro mito identitario e chi lo perpetua. Di fatto, se

non fosse stato per un romanzo di successo, che ne sposta la figura

su un piano narrativo diverso, razionalizzandola e ricodificandola

secondo un gusto moderno, certamente ben pochi in Sardegna

avrebbero potuto conoscere anche solo il nome della acabadora. E

non ci sarebbe stato niente di male.

Agricoltura

La Sardegna è sempre stata una terra a vocazione agricola, dalla

rivoluzione del Neolitico (8000 anni fa circa) fino a pochissimi

decenni or sono. Non c’è fonte o documento antico, medievale o

moderno, che non ne decanti le potenzialità produttive, pur tenendo

conto delle difficoltà di tipo geologico, geografico e climatico nonché

delle durature incapacità dei governi. La densità di popolazione

dell’isola, mai particolarmente elevata, ha sempre consentito che la

disponibilità di suolo fosse largamente sufficiente alla sopravvivenza

dei sardi. A parte la qualifica di granaio di Roma, meritata

nell’antichità, basterà ricordare l’efficace politica monopsonista

(monopsonio = un solo acquirente; monopolio = un solo venditore)

del regno giudicale d’Arborea, le cui casse statali erano

abbondantemente rifornite dalla pratica di acquisire tutte le

eccedenze della produzione agricola per rivenderle all’estero, con

estremo ristoro della bilancia commerciale, e dunque delle possibilità

di investimenti (che consentiranno alla Sardegna arborense del XIV

secolo di tenere in scacco la potenza europea e mediterranea

emergente del periodo, il regno d’Aragona).

Anche nelle epoche successive, nonostante i fattori restrittivi del

clima e della primitività delle tecniche agricole, tipici per altro di

vastissime aree d’Europa per tutto l’Antico Regime, solo le calamità

naturali potevano compromettere un modello produttivo altrimenti

efficiente. Una delle ragioni del suo relativo successo era senz’altro il

perpetuarsi della proprietà indivisa del suolo e le potestà dei villaggi

in materia, vigenti persino sotto il feudalesimo iberico.

Nel Settecento, sulla scia del pensiero illuminista, gli osservatori

sardi e stranieri più aggiornati, di fronte alle potenzialità dell’isola,

segnalavano l’inefficienza di un sistema produttivo superato dai

progressi tecnici del secolo e per giunta sottoposto al fiscalismo

sabaudo e alla rapacità dei signori feudali (in quel periodo più liberi

dal dover patteggiare con le comunità locali, come invece era stato

consueto nel periodo spagnolo). Tuttavia, la vera crisi,

paradossalmente, il settore agricolo sardo ha cominciato a

conoscerla con la sua modernizzazione forzata, avviata nel corso

dell’Ottocento. Il cosiddetto “editto delle chiudende”, l’abolizione

degli usi civici, la privatizzazione della terra, non fecero altro che

polarizzare ulteriormente l’accesso alle risorse: da un lato un’esigua

minoranza che possedeva tutto, dall’altra la maggioranza della

popolazione che non possedeva più niente e non aveva più alcuna

voce in capitolo, neppure nelle questioni locali. Oltretutto,

l’accaparramento fondiario consentì ai nuovi padroni (che spesso

coincidevano con quelli vecchi, ma che avevano oramai maggiore

libertà d’azione) di destinare molti terreni agricoli al pascolo, da

affittare agli allevatori, a loro volta privati di aree libere e condivise a

cui accedere: una rendita sicura a fronte di investimenti minimi, se

non nulli.

È nell’Ottocento dunque che – come in altri ambiti – si genera la

vera crisi in Sardegna. Nel momento della grande svolta storica della

contemporaneità, della transizione demografica che trasferiva grandi

masse di persone e intere collettività dalla civiltà agricola a quella

industriale e avviava la rivoluzione sociale e politica a cui noi stessi

ancora apparteniamo, la Sardegna si trova imprigionata dentro

modelli produttivi rigidi e imposti dall’alto, rispondenti a logiche di

accumulo brutale e di sfruttamento cinico, senza la benché minima

controparte politica o culturale. L’agricoltura non poteva che subire

uno dei destini peggiori, in tale situazione. La stessa retorica della

Sardegna come terra povera, insufficiente a dare di che vivere ai

suoi stessi figli, nasce da lì. Non si parla mai di cattiva distribuzione

delle risorse, né di pessima gestione delle medesime. Prevale la

narrazione che vuole l’isola povera e avara per propria stessa

natura.

L’agricoltura viene piegata a forme di produzione lontane dalle

esigenze della popolazione. Col fascismo la Sardegna tornerà a

essere granaio di Roma e le stesse bonifiche risponderanno alle

esigenze non dei sardi ma dell’Italia autarchica. Nel secondo

dopoguerra, al momento di avviare gli investimenti del Piano di

Rinascita, lo Stato italiano li dirotterà interamente sul comparto

industriale, anziché su quello agricolo come era nelle previsioni di

chi aveva concepito quel disegno di intervento pubblico. Lo stesso

sistema di credito, fino al secondo dopoguerra a base rurale e

mutualistica, fu azzerato e trasformato in un sistema bancario a tutti

gli effetti, statale, distante dalle esigenze del territorio, in primis da

quelle agricole. La politica dei finanziamenti europei, poi, finirà di

devastare il settore. Ne conseguiranno espianti sconsiderati di

vigneti, abbandono delle campagne, anche in presenza delle

infrastrutturazioni necessarie, produzione subordinata alle esigenze

della grande distribuzione. Il risultato è che oggi i sardi consumano

sulle proprie tavole alimenti e bevande per lo più provenienti da

lontano, da fuori. Il settore agricolo si avvita in una crisi fatta di

investimenti sbagliati, attese di assistenzialismo a oltranza, rapacità

delle banche e pignoramenti manu militari, abbandono della terra.

Ma non c’è nulla di scritto, in questa sorte: non si tratta di un esito

inevitabile e nemmeno irreversibile. Non c’è una sola variabile

geografica, climatica, demografica – che impedisca alla Sardegna di

essere una terra largamente autosufficiente dal punto di vista

agroalimentare, o comunque vantaggiosamente inserita in un

circuito di scambi internazionali.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo