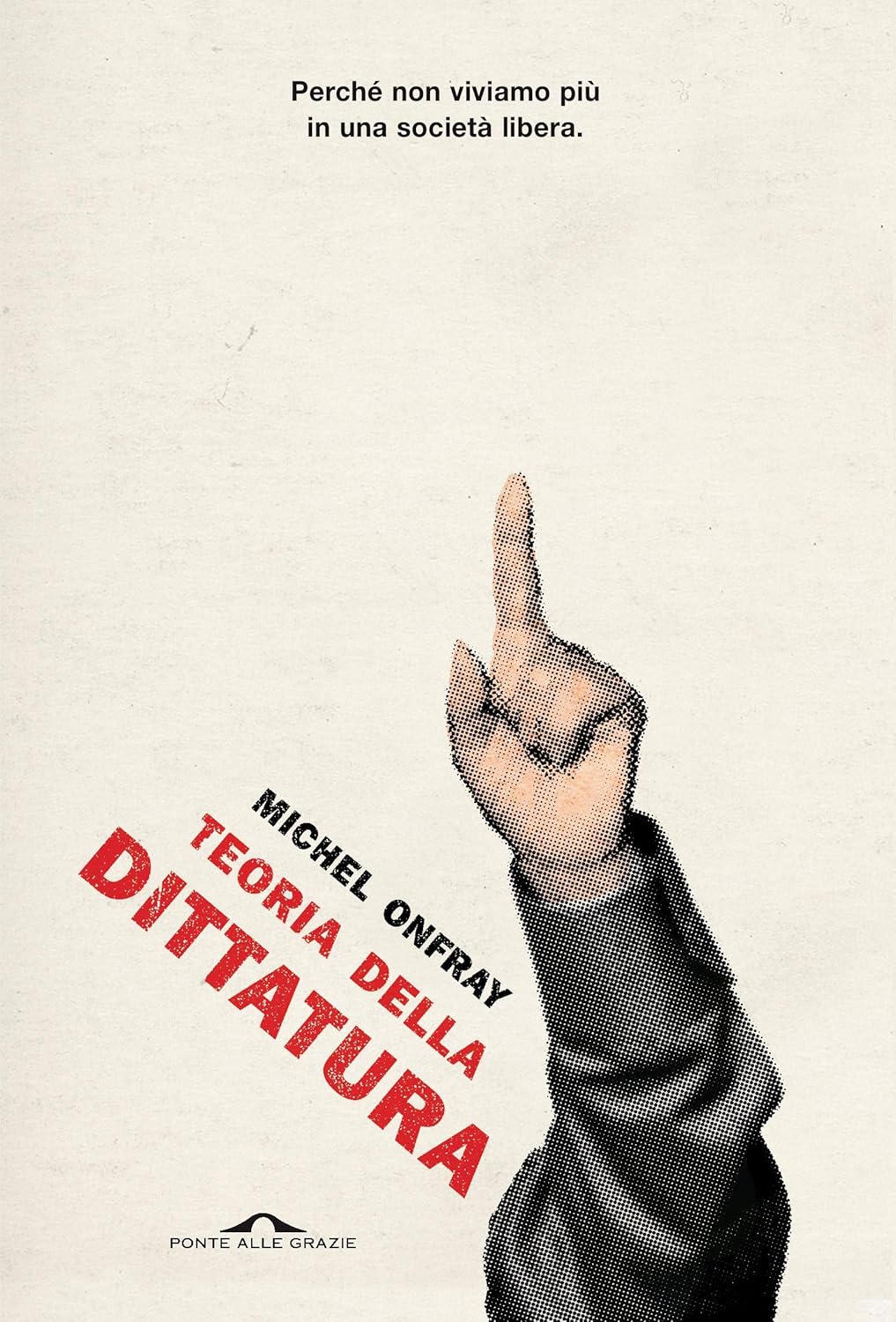

Teoria della dittatura -preceduto da Orwell e l’impero di Maastricht – Michel Onfray

SINTESI DEL LIBRO:

Considero il pensiero politico di George Orwell come uno dei più

grandi, al pari di quello consegnato da Machiavelli nel Principe, da

La Boétie nel Discorso sulla servitù volontaria, da Hobbes nel

Leviatano e da Rousseau nel Contratto sociale. Orwell aiuta a

pensare la politica partendo da un’ottica socialista e libertaria. Il fatto

però di aver scelto di esprimere le proprie idee solo attraverso

romanzi e favole a soggetto animale ha fatto sì che i pensatori

istituzionali non gli prestassero alcuna attenzione: la letteratura lo

lascia ai filosofi e i pensatori lo lasciano agli studiosi di letteratura. Il

risultato è che nessuno se ne occupa veramente. Nel frattempo, nei

paesi in cui la gente si trova privata delle proprie libertà, lo si legge

sotto banco.

A parte Camus, sono pochissimi i pensatori del socialismo

libertario che si smarcano con convinzione dalla versione autoritaria

del socialismo. Bakunin e Kropotkin, per esempio, da bravi hegeliani

di sinistra, continuano nonostante tutto a strizzare l’occhio a Marx,

dal quale si differenziano certo sulla scelta dei mezzi con cui arrivare

al potere, ma niente affatto sui fini. Per tutti quanti, in ogni caso, la

realtà, più che come realtà, vale come idea. Ci volevano filosofi del

calibro di Proudhon per mettere in moto, a sinistra, un pensiero che

riuscisse a superare i paletti marxisti. In questo senso, anche 1984 e

La fattoria degli animali offrono un loro contributo.

I due libri di Orwell, li ho letti molto tempo fa. La Russia era ancora

sovietica e mio padre era ancora vivo, mio padre che nel suo

paesino natale (che è anche il mio paesino natale) aveva conosciuto

l’occupazione nazista e che, di questa occupazione, mi aveva

parlato a lungo nei miei anni d’infanzia. I totalitarismi che erano

serviti da referente per quei due libri, cioè quello nazionalsocialista e

quello marxista-leninista, sono molto lontani dalla realtà dei nostri

giorni. Anzi, oggi che quei due mostri sono ormai morti, può

addirittura sembrare che le opere di Orwell abbiano perso la propria

attualità. Che parlino di un tempo ormai defunto.

La peste, che Roland Barthes riteneva caricasse un po’ troppo il

mulo bolscevico e non abbastanza l’asinello nazista, può apparire un

libro antifascista datato perché troppo calcato sui particolari

totalitarismi del proprio momento storico. Allo stesso modo, anche il

valore dell’opera politica di Orwell sembrerebbe essere crollato

assieme al muro di Berlino.

Sarebbe però dimenticare che proprio alla fine della Peste Camus

ci spiega che quest’ultima non sparisce mai del tutto, dorme sempre

con un occhio aperto e gli basta pochissimo per ripresentarsi, con il

suo strascico di topi morti a segnare il ritorno dell’epidemia. La peste

era un libro che spiegava quello che era successo ieri ma che

aiutava (ed è questo il suo aspetto geniale) a decifrare non solo

quello che succede oggi, ma anche quello che succederà domani,

addirittura dopodomani. Anche Orwell è un autore di questo tipo:

pensa un passato che potrebbe essere il futuro e che spesso si

rivela essere anche il presente. Detta in altre parole: Orwell rientra in

un campo universale perché quella che ci propone è una teoria della

dittatura.

Da una parte, quindi, la teoria, che è etimologicamente

contemplazione, osservazione, disamina; dall’altra, la dittatura, che

va invece riformulata su nuove basi. Ai tempi della sua nascita a

Roma, la dittatura era l’eccezionale concessione dei sommi poteri da

parte del console, su mandato del Senato, a una singola persona

per un tempo determinato, mai più di sei mesi, allo scopo di

affrontare una situazione altrettanto eccezionale e a patto che tutti i

mezzi offerti servissero a risolvere il problema che aveva portato a

quella concessione del potere supremo. È così che, per esempio,

Silla viene incaricato di restaurare la repubblica.

Anche se Gengis Khan nella Cina tra il XII e il XIII secolo, anche

se Tamerlano nell’Uzbekistan e nel Kazakistan del Trecento e del

Quattrocento e anche se Cromwell nell’Inghilterra del Seicento ci

dimostrano che la dittatura appartiene a ogni epoca e a ogni

continente, sono soprattutto le dittature del Novecento a contribuire

alla definizione di una loro nuova tipologia.

Il

secolo del nucleare è stato in effetti anche il secolo delle

dittature, all’inizio nella sua formulazione marxista-leninista e in

seguito, come reazione ma in maniera gemella, nella sua versione

nazionalsocialista. La prova della loro gemellarità è fornita dal patto

germano-sovietico che ha celebrato il matrimonio tra i due mostri

totalitari dal 23 agosto del 1939 al 22 giugno del 1941. Una sottile

analisi di questo fenomeno la dobbiamo a Hannah Arendt e al suo

Le origini del totalitarismo, grosso lavoro in tre tomi pubblicato tra il

1951 e il 1983 – un’analisi in cui peraltro il nome di Orwell non

compare mai, non più di quanto avvenga nella sua opera completa o

nella sua corrispondenza.

In realtà, a me pare che neanche i nostri tempi post-totalitari

riescano a impedire la formazione di un tipo nuovo di totalitarismo. Al

contrario. La dittatura è una forma politica che continua a durare

attraverso i secoli e che, grazie alla propria dialettica e alla propria

plasticità, riesce ad assumere cadenze diverse secondo i tempi.

La Germania nazista è morta nel 1945, mentre la Russia sovietica

esala l’ultimo respiro nel 1991, provocando a catena la scomparsa

delle democrazie cosiddette popolari appartenenti al blocco

orientale. In linea teorica, per quello che riguarda l’Europa, i due

totalitarismi che Orwell aveva in mente non esistono più. In pratica,

però, scavalcando i tempi storici, quella cui pensava era una forma

pura di totalitarismo. 1984 e La fattoria degli animali offrono due

occasioni per pensare appunto questa forma pura.

Riassumo le tesi costitutive di questa Teoria della dittatura.

Come si può instaurare oggi una dittatura di tipo nuovo? Ho

messo a fuoco sette fasi principali: distruggere la libertà; impoverire

la lingua; abolire la verità; sopprimere la storia; negare la natura;

propagare l’odio; aspirare all’Impero. Ognuna di queste fasi è a sua

volta composta da momenti particolari.

Per distruggere la libertà, bisogna: assicurare una sorveglianza

continua; distruggere la vita personale; eliminare la solitudine;

divertire con le feste comandate; uniformare l’opinione; denunciare i

crimini di pensiero.

Per impoverire la lingua, bisogna: praticare una lingua nuova;

usare un linguaggio a doppia valenza; distruggere parole; piegare la

lingua all’oralità; parlare una lingua unica; eliminare i classici.

Per abolire la verità, bisogna: imporre l’ideologia; strumentalizzare

la stampa; diffondere notizie false; creare la realtà.

Per sopprimere la storia, bisogna: cancellare il passato; riscrivere

la storia; inventare la memoria; distruggere i libri; industrializzare la

letteratura.

Per negare la natura, bisogna: distruggere la pulsione di vita;

organizzare la frustrazione sessuale; imporre vincoli di norme

igieniche; procreare per via medica.

Per propagare l’odio, bisogna: creare un nemico; fomentare

guerre; ridurre il pensiero critico a problema psichiatrico; dare il

colpo di grazia all’ultimo uomo.

Per aspirare all’Impero, bisogna: indottrinare i bambini; gestire

l’opposizione; governare assieme alla classe dirigente; ridurre in

schiavitù grazie al progresso; dissimulare il potere.

Chi oserà dire che non siamo arrivati a questo punto?

E, se è vero che ci siamo arrivati: quand’è successo? E come?

Con chi? Dove?

*

Dopo la guerra, l’Occidente capitalista stabilisce un programma

imperialista da imporre sul continente europeo. L’esistenza del

blocco sovietico lo costringe però a venire a compromessi. La guerra

fredda rappresenta, per un certo periodo, la forma assunta dalla

battaglia fra questi diversi blocchi. Fino al 26 dicembre del 1991,

data della caduta del marxismo-leninismo europeo, l’Occidente

capitalista tende a contenersi perché sa che il contrattacco

comunista è possibile in ogni momento. I due blocchi si lanciano

minacce e accumulano armi nucleari.

Quello cui puntavano gli Stati Uniti, quello che il generale de

Gaulle non aveva permesso nel 1945, vale a dire il governo militare

alleato sui territori occupati (AMGOT), lo ha permesso invece

l’Europa di Jean Monnet.

Troppo poco spesso è stato ricordato che il nome in codice dello

sbarco alleato del 6 giugno del 1944 era Overlord e che la

traduzione di questo termine è: «signore sovrano»! Ora, il concetto

di «signore sovrano» implica etimologicamente una relazione di tipo

feudale tra un sovrano che, appunto, comanda e un vassallo che

invece è comandato. L’AMGOT sembra quindi palesemente indicare

un rapporto tra un paese sovrano (gli Stati Uniti) e un paese vassallo

(la Francia).

Il programma dell’AMGOT era di amministrare il paese riciclando i

prefetti del governo di Vichy, anticomunisti e di conseguenza

affidabili, e trasformare la Francia in una provincia governata dagli

americani. A questo preciso scopo, vengono addirittura formati nelle

università alcuni ufficiali americani e inglesi e coniate delle monete.

Per de Gaulle, però, di lasciare che gli Stati Uniti amministrino la

Francia non se ne parla neppure. Il generale vince il suo braccio di

ferro il 23 ottobre del 1944, quando il Governo Provvisorio della

Repubblica Francese viene riconosciuto de iure da Stati Uniti, Gran

Bretagna e Unione Sovietica. La Francia vince una battaglia, ma non

vince certo la guerra.

Per governarla, de Gaulle è costretto a creare un mito: quello della

Francia in maggioranza resistente e solo in minima parte

collaborazionista. Questa favola è il prezzo da pagare per evitare di

doversela prendere con chi aveva collaborato con il governo di Vichy

o con i tedeschi – come avevano fatto peraltro anche i comunisti nei

primi quasi due anni della guerra, il tempo che è durato il patto

germano-sovietico.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo