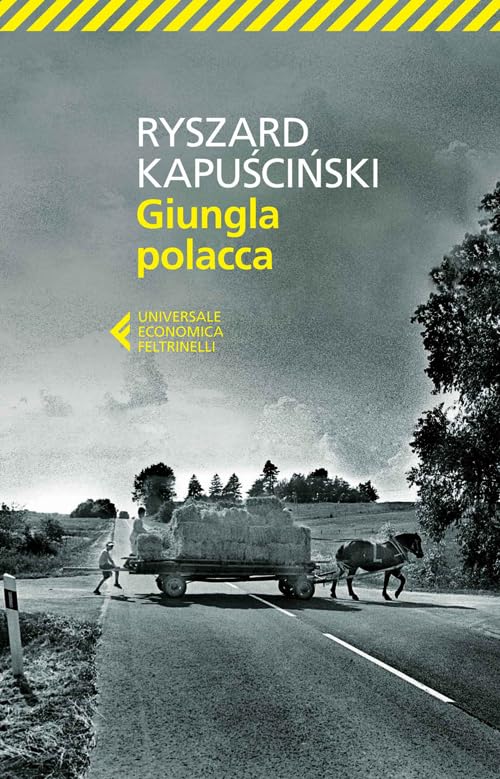

Giungla polacca – Ryszard Kapuscinski

SINTESI DEL LIBRO:

La guerra totale ha mille fronti. In questo tipo di guerre siamo tutti al

fronte, anche chi non è mai stato in trincea o non ha mai sparato un colpo.

Oggi, riandando con la mente a quegli anni, mi accorgo con sorpresa di

ricordare meglio l’inizio della guerra che non la sua fine. L’inizio si situa

chiaramente nello spazio e nel tempo e non ho difficoltà a rievocarlo perché

ha conservato inalterato il suo colore e la sua intensità emotiva. Tutto

comincia quando, un bel giorno, nel limpido cielo azzurro di una fine estate

(e nel settembre del 1939 il cielo era di un azzurro immacolato, senza una

nube) in alto, molto in alto, vedo spuntare dodici luccicanti punti argentei. La

volta celeste risuona di un rombo sordo e monotono, mai udito fino ad allora.

Ho sette anni, sto in mezzo a un prato (la guerra ci aveva sorpresi in

campagna, nell’Europa orientale) e fisso i puntini argentei che

impercettibilmente si spostano nel cielo. In quel momento, sul limitare del

bosco vicino risuona uno spaventoso boato, sento gli scoppi delle bombe che

esplodono (che si tratti di bombe verrò a saperlo in seguito; per il momento

ne ignoro ancora l’esistenza, è un concetto completamente estraneo a un

bambino come me, vissuto in una sperduta provincia, che non conosce né

radio né cinema, che non sa leggere né scrivere e che non ha mai sentito

parlare di guerre e di armi letali). Vedo saltare in aria enormi fontane di terra.

Faccio per correre verso quello straordinario spettacolo che mi stupisce e mi

affascina poiché, ignaro come sono della guerra, non associo gli aeroplani

luccicanti, il boato delle bombe e la terra che si solleva fino alle cime degli

alberi a un possibile pericolo di morte. Mi precipito verso il bosco, verso le

bombe che cadono ed esplodono, quando una mano mi afferra per la spalla e

mi rovescia a terra. “Stai giù!” sento la voce agitata di mia madre. “Non

muoverti!” Stringendomi a sé, la mamma pronuncia parole che non capisco e

che mi riprometto di farmi spiegare. “Lì c’è la morte, figlio,” dice la mamma.

È notte, ho sonno, ma non mi lasciano dormire: bisogna andare avanti,

bisogna scappare. Dove, non so. Capisco però che la fuga è diventata una

necessità perentoria, una nuova forma di vita praticata da tutti. Le strade, le

vie, persino i sentieri campestri sono ingombri di carri, carretti e biciclette;

costellati di fagotti, di valigie, di borse, di secchi e di persone impaurite che si

aggirano sgomente in qua e in là. Chi scappa verso oriente, chi a occidente, a

nord, a sud. Scappano in tutte le direzioni, girano a vuoto, cadono esauste, si

addormentano dove capita; dopo un attimo di riposo, racimolano le forze e

riprendono il loro confuso e interminabile viaggio.

Mi hanno raccomandato di tenere sempre per mano la mia sorellina. Non

dobbiamo perderci, dice la mamma. Ma anche senza bisogno della sua

raccomandazione, sento che il mondo è di colpo diventato minaccioso,

estraneo, ostile e che devo stare in guardia. Mia sorella e io camminiamo

accanto a un carro dalle sponde a rastrello, carico di fieno. Sopra, su un telo

di lino, giace mio nonno. Non può muoversi, è paralizzato. Appena ha inizio

l’incursione la folla, che finora è avanzata pazientemente, viene presa dal

panico e si nasconde nei fossi, si barrica tra i cespugli, si rintana nei campi di

patate. Sulla strada deserta rimane solo il carro con sopra mio nonno. Il

nonno vede gli aeroplani venirgli addosso, abbassarsi bruscamente e prendere

di mira il carro abbandonato; vede il fuoco delle mitragliatrici, sente l’urlo

dei motori sopra la testa. Quando gli aerei spariscono, torniamo al carro e mia

madre asciuga la faccia sudata del nonno. Le incursioni si ripetono anche più

volte al giorno. Dopo ognuna di esse, il volto stanco ed emaciato del nonno è

madido di sudore.

Il paesaggio si fa sempre più cupo. Lontano, all’orizzonte, si levano

colonne di fumo. Oltrepassiamo villaggi deserti e cascinali in fiamme.

Superiamo campi di battaglia cosparsi di oggetti abbandonati, stazioni

ferroviarie bombardate, automobili ribaltate. C’è odore di polvere da sparo, di

bruciaticcio, di carne in decomposizione. Ci imbattiamo continuamente in

carogne di cavalli. Il cavallo – animale grande e indifeso – non è capace di

cercarsi un riparo: durante i bombardamenti resta immobile, in attesa della

morte. Troviamo cavalli morti a ogni passo: sulla strada, nel fosso, nei campi.

Giacciono con le zampe in aria, quasi tendendo gli zoccoli a minacciare il

mondo. Non vedo cadaveri umani: quelli li sotterrano subito. Solo carogne di

cavalli neri, bai, pezzati, castani, come se la guerra in atto non fosse tra

uomini ma tra cavalli, come se solo loro combattessero una battaglia per la

morte o la vita e ne fossero le uniche vittime.

Arriva un duro e gelido inverno. Quando si sta male, il freddo sembra più

intenso, il gelo più penetrante. In condizioni normali, l’inverno è solo una

stagione dell’anno, un preludio alla primavera; ma quando si è poveri e

disgraziati, l’inverno è il disastro, la catastrofe. Comunque, quel primo

inverno di guerra è eccezionalmente rigido. Nella nostra casa le stufe sono

fredde, le pareti coperte da un bianco, piumoso strato di brina. Non abbiamo

nulla da bruciare: il combustibile non si compra e il furto è severamente

punito. Per chi ruba il carbone c’è la morte, per chi ruba la legna, la morte. La

vita umana vale poco, non più di un pezzo di legno o di carbone. Non c’è

nulla da mangiare. Mia madre resta per ore immobile davanti alla finestra. A

quasi tutte le finestre si vedono persone che guardano in strada, come

nell’attesa o nella speranza di qualcosa. Insieme a una banda di ragazzini, mi

aggiro nei cortili un po’ per giocare, un po’ alla ricerca di cibo. A volte da

una porta socchiusa arriva un odore di minestra sul fuoco. In quei casi

Waldek, uno dei miei compagni, infila il naso nello spiraglio e comincia

freneticamente a inalare l’odore, carezzandosi con aria beata lo stomaco

come se si trovasse davanti a una tavola piena di cibo. Un attimo dopo

ridiventa triste e ripiomba nell’apatia. Un giorno sentiamo dire che una

bottega della piazza distribuirà caramelle. Ci mettiamo subito in coda –

un’interminabile fila di bambini intirizziti e affamati. È pomeriggio, sta

scendendo il crepuscolo. Restiamo al gelo tutta la sera, tutta la notte e il

giorno seguente. Ci reggiamo in piedi stringendoci gli uni contro gli altri,

abbracciandoci per non congelarci. Finalmente il negozio apre: ma, invece

delle caramelle, ognuno di noi riceve un barattolo vuoto (dove sono finite le

caramelle? Chi se le è prese? Mistero). Indebolito, gelato fino alle ossa e

tuttavia felice, corro a casa con un bottino pur sempre prezioso: sulle pareti

interne del barattolo è rimasto attaccato uno strato di zucchero. Mia madre

scalda un po’ d’acqua, ce la versa dentro e ottiene una bevanda bollente e

dolciastra, unico pasto di quel giorno.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo