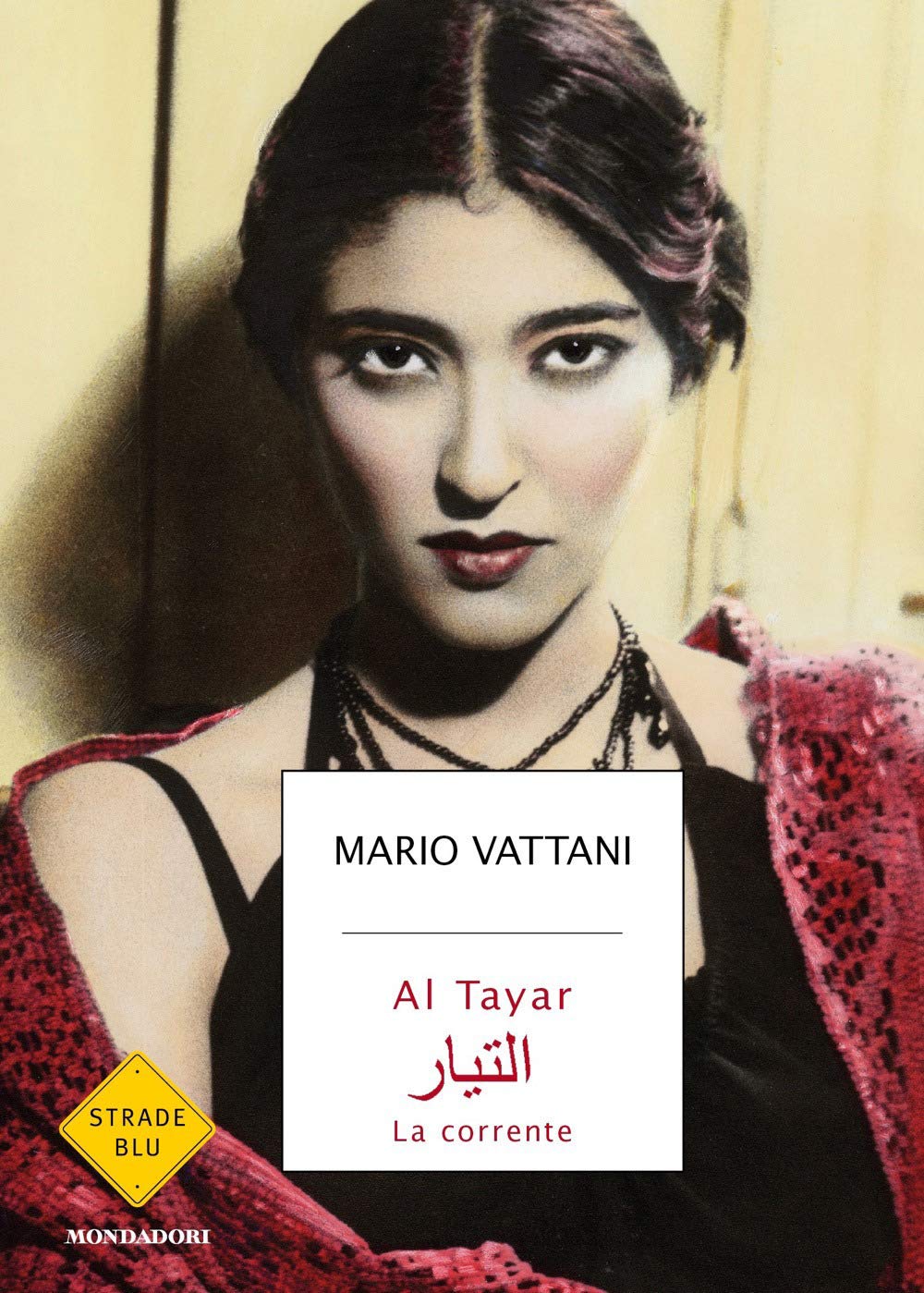

Al Tayar – La corrente – Mario Vattani

SINTESI DEL LIBRO:

Impossibile senza occhiali da sole.

Li rimetto subito, dopo essermi asciugato la fronte e il naso col

fazzoletto. La luce mi abbaglia fin dentro l’automobile, dal

parabrezza, da dietro la nuca, dal finestrino.

Stiamo andando avanti a passo d’uomo. Di lato, vedo allontanarsi e

poi di nuovo avvicinarsi la grossa ruota di un camion.

Richiudo il vetro. Troppo fumo, troppa polvere ovunque, la sento

fino in fondo alla gola. Avrei dovuto prendere una bottiglietta d’acqua

in aeroporto, ma avevo troppa fretta di uscire, dovevo seguire il

gruppo di italiani con il cappellino giallo, quelli che forse mi hanno

salvato la giornata.

Le palme e le altre piante dalle grandi foglie opache che dividono le

corsie di marcia sono immobili, non c’è un filo di vento.

Bisogna respirare profondamente, riempire il torace. Bisogna

ristabilire il ritmo del cuore dietro lo sterno. La testa mi pulsa ancora

forte da quando abbiamo superato l’ultimo posto di blocco all’uscita

dell’aeroporto, non riesco ancora a rallentare i battiti.

Il cielo è di un azzurro perfetto, liscio, trasparente, eppure è come

se ritmicamente, ogni mezzo secondo, ma solo ai lati del mio campo

visivo, diventasse viola. È per via delle pulsazioni nelle tempie, che si

aggiungono al ritmo frenetico che anima tutto ciò che mi circonda, sia

dentro sia fuori da questo vecchio taxi scassato. Il ticchettio della

freccia, i colpetti di clacson di centinaia di macchine intorno a noi, il

riflesso cangiante del cd appeso allo specchietto retrovisore, che gira e

rigira mentre l’autista continua a picchiettare con le dita sul volante,

mastica la sua gomma americana, si piega in avanti per verificare

dove stia andando il furgone che ci stringe a sinistra, si sistema gli

occhiali sul naso, non sta mai fermo, né lui né le luci led azzurre della

sua radio, da cui chiacchierano in arabo un uomo e una donna, non c’è

nulla che si interrompa un istante per lasciarmi respirare, tutto

accelera, tutto si moltiplica finché mi sento mancare il fiato.

Sto sudando, ho la camicia attaccata alla pelle. Mi faccio aria più

forte che posso con il cappellino giallo, quello che mezz’ora fa ho

sottratto di nascosto dal carrello della signora con lo sguardo

rassegnato. C’è cucito sopra un logo con due chiavi e una tiara, è un

simbolo del Vaticano.

Mi dispiace per la signora, ma se non avessi avuto questo

cappellino non sarei riuscito a passare insieme a loro. Tutti quegli

italiani, con i berretti che li facevano sembrare la versione invecchiata

di una classe di bambini in gita scolastica, dovevano essere

sicuramente dei pellegrini. Per questo agli arrivi gli egiziani avevano

organizzato una fila a parte, dedicata solo a loro, un corridoio

preferenziale, sia per i visti, sia per il controllo passaporti. Nel caos è

stato facile mettere sulla testa il cappellino, estrarre il mio passaporto

italiano, abbandonare la fila dei passeggeri arabi arrivati con il mio

volo Middle East Airlines, e passare tutti i controlli insieme ai

pellegrini di Roma, che oltretutto mi somigliavano di più.

C’era una tale confusione nella hall degli arrivi che è stato come

muoversi nell’acqua. Una volta fuori, è bastato riprendermi il mio

trolley prima che venisse caricato sul loro pullman, e avviarmi verso i

taxi.

Forse è sempre così, in Oriente. Se fai finta di sapere cosa stai

facendo e dove stai andando, nessuno ti dice nulla, anzi fanno tutti

come vuoi tu, perché riescono a indovinare di cosa hai bisogno.

Infatti il tassista mi ha agganciato subito. Ero ancora lì a

scambiarmi un segno col portantino, che non capiva perché mi

allontanavo dai pellegrini e me ne andavo via con una delle valigie.

Ma gliene importava poco in realtà, poiché io con gli occhi gli facevo

capire che era tutto ok, che il trolley era mio e che andava bene così, e

l’autista del taxi che voleva portarmi con sé ormai faceva segno anche

lui al portantino che era tutto ok, e diceva tutto ok anche a me, tutto

ok, e facevamo tutti parte di un ampio movimento fluido, un triangolo

fatto di occhiate e di sorrisi che progressivamente si allargava finché

da un momento all’altro ero seduto in quest’automobile, con il mio

trolley, dietro al mio tassista.

«Where from?»

È la seconda volta che me lo chiede, vedo i suoi occhi riflessi nello

specchietto retrovisore. Ho il cappello da pellegrino, potrei dirgli che

vengo da Roma e basta.

«Marriott. Marriott Hotel, Zamalek.»

Lo avevo già detto prima, e ora glielo ripeto, anche se è la risposta

sbagliata. L’autista scuote la testa con un mezzo sorriso, e guarda di

nuovo il traffico, masticando la gomma. Si sta annoiando, voleva farsi

una chiacchierata.

«I’m sorry, no english» gli aggiungo, così mi lascia in pace.

Non mi va di dirgli che arrivo da Londra, magari mi stanno

cercando adesso, all’aeroporto. Senza far rumore, inizio a strappare

l’anello di carta con il codice che è ancora attaccato alla maniglia del

trolley.

Quando mi sarò sbarazzato di questa roba potrò stare tranquillo.

Sono riuscito a nascondere nella valigia il pacchetto trasparente che

sembra materiale medico, svuotando semplicemente il mio nécessaire.

Invece il blocchetto di cartoni per ricomporre le scatole di medicinali

sono riuscito a sistemarlo di piatto, sul fondo del trolley. I blister con

un’infinità di pasticche ho dovuto infilarli a strati fra le camicie e le

magliette. Erano talmente tanti che mi hanno riempito metà del

bagaglio.

Non ho avuto molto tempo per sistemare tutto, perché la hostess

nervosa a Heathrow con gli occhi super truccati e l’uniforme della

MEA mi ha consegnato la merce al gate, in una busta del duty free,

quando ormai avevano appena chiamato il volo per Beirut, dove ho

fatto scalo in piena notte. Era terrorizzata. Ho dovuto riorganizzare di

corsa il bagaglio chiudendomi nel bagno dei disabili, sempre col

dubbio che qualcuno mi stesse osservando attraverso una telecamera

nascosta. Sono sicuro che a Heathrow ci sono telecamere nascoste

anche nei gabinetti.

Io non so che roba sia, quella che mi hanno dato, ma sicuramente è

illegale. A prima vista sembrano medicine, durante tutto il viaggio ho

continuato a pensare che quei bastardi volessero semplicemente farmi

prendere dagli egiziani, usarmi come specchietto per le allodole,

sviare l’attenzione da un trasporto molto più importante. È gente che

senza farsi tanti problemi manda cocaina fino in Giappone nei

container, ho pensato, figuriamoci se perdono tempo a far arrivare in

Egitto qualche chilo di pasticche su un volo Londra-Beirut-Cairo.

Per questo alla fine ho tentato il trucco del cappellino giallo.

Da quando siamo usciti dallo stradone di Heliopolis, il traffico

scorre meglio. Ci siamo immessi in un sistema di alte e strettissime

sopraelevate da cui si scorge la linea dell’orizzonte, e così ora

planiamo su questa città color sabbia da dove spuntano qua e là dei

grattacieli bassi e tozzi, centinaia di moschee con le loro torri di tutte

le forme, ma anche chiese, campanili, e poi dei ciuffi di verde

polveroso a perdita d’occhio.

Sono riuscito a rallentare il mio battito cardiaco. Forse a

tranquillizzarmi è stata questa strana caotica armonia intorno a noi,

un equilibrio che ha qualcosa di liquido, una serenità cadente,

rassegnata. È come se alla nostra velocità sonnolenta stessimo

seguendo un percorso sottomarino. Come se, ancorati alle rotaie di un

angusto corridoio di cemento armato, stessimo sfiorando palazzi che

somigliano a grandi rocce bucherellate a cui si sono attaccate nei

decenni, come strani molluschi elettronici, migliaia di antenne

paraboliche di tutte le dimensioni.

È la prima volta che vengo in Egitto, la prima volta che vedo la sua

capitale, e finalmente riesco ad appoggiare la nuca indietro sul sedile,

perché adesso dal finestrino aperto entra un’aria secca che sa di

benzina, di asfalto e di pneumatici bruciati, e che in qualche modo mi

rasserena, e finisce di svuotarmi.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo