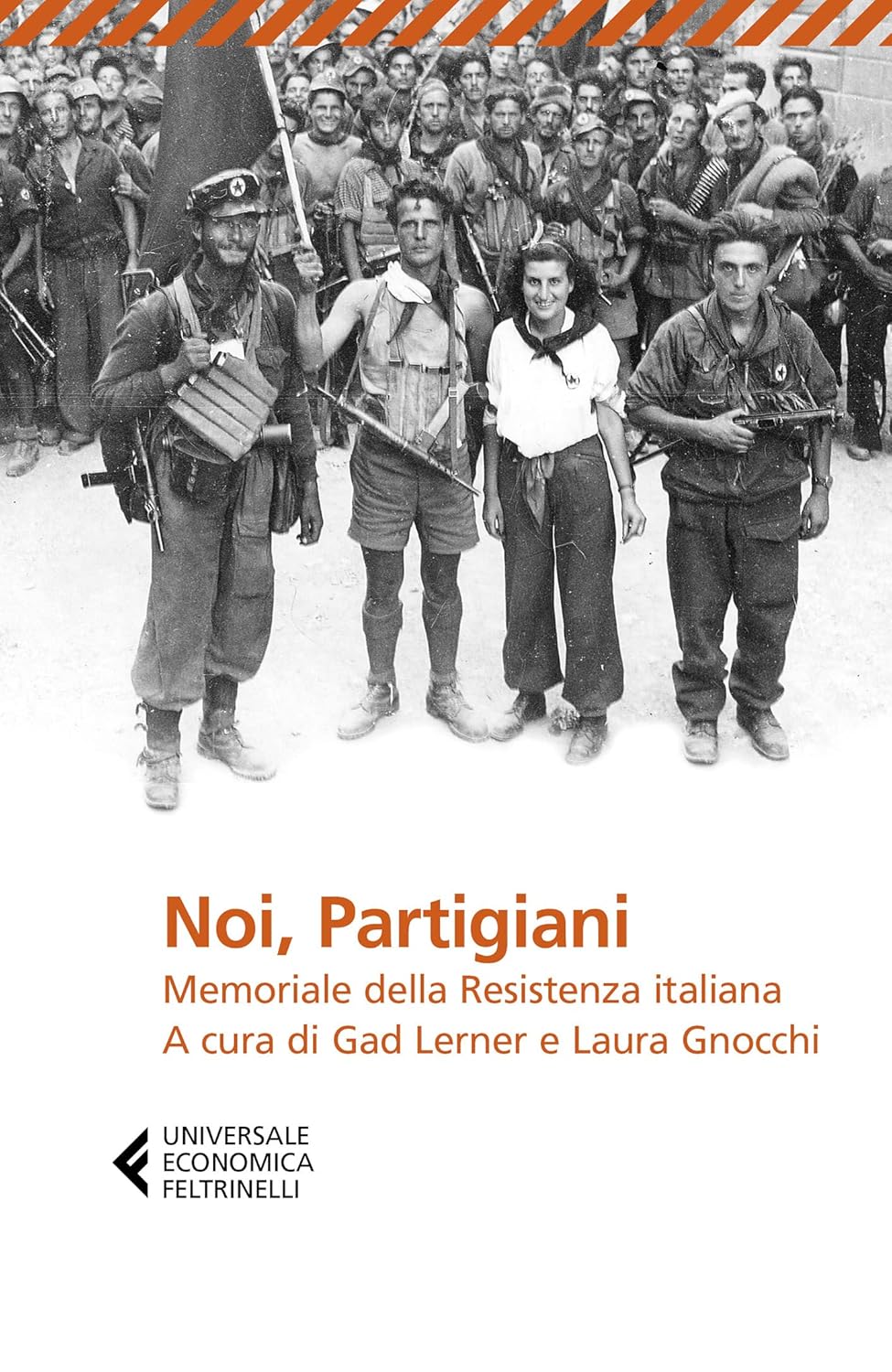

Noi, Partigiani – Memoriale della Resistenza italiana – Gad Lerner

SINTESI DEL LIBRO:

Non dite che siete scoraggiati, che non ne volete più sapere.

Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto

sapere.”

Queste parole le ha scritte un mio amico nell’ultima lettera prima

di essere fucilato dalle brigate nere il 10 novembre 1944 a Modena.

Si chiamava Giacomo Ulivi, studente universitario di medicina, aveva

appena compiuto diciannove anni. Giacomo era un partigiano, come

me. La medaglia d’argento gli è stata conferita alla memoria. Io

invece l’ho ricevuta da vivo, ma nel 1997, cioè più di mezzo secolo

dopo i fatti di cui sono stato protagonista. In mezzo, me ne hanno

fatte passare di tutti i colori. Ogni giorno della mia vita Giacomo

continua a essere con me. Ed è grazie a persone come lui che ho

resistito a testa alta anche quando si è cercato di infangare una

pagina luminosa della nostra storia.

Ora che ho compiuto un secolo, e di nuovo si riaffaccia di fronte a

noi il cupo richiamo dell’autoritarismo, non posso dimenticare il

valore umano delle persone al cui fianco ho combattuto. Mi porto

sempre dentro anche il ricordo di Angiolino Morselli, nome di

battaglia Pippo. Era insieme a me, a Fosdondo di Correggio, il 15

aprile 1945, quando ci imbattemmo in un’autocolonna di fascisti in

ritirata ma ancora bene armati. Noi eravamo duecento partigiani, loro

trecento almeno, forse quattrocento, ma i numeri a quei tempi non

erano così importanti. Si poteva perdere in molti, vincere in pochi.

Quel giorno rimasi ferito e, per questo, non riuscivo a utilizzare il

mitra. Io ero il comandante, ed era giusto che stessi lì in prima linea.

Non potendo sparare, ordinai al mio distaccamento di sganciarsi per

riparare dietro la ferrovia, che costituiva un buon argine. Ci si poteva

difendere, anche se eravamo meno dei nemici. Angiolino, anzi

Pippo, però non si mosse. Si sacrificò per offrirci copertura. Restò al

suo posto fino all’ultima bomba a mano, fino all’ultima pallottola del

suo mitra, prima che i fascisti lo uccidessero.

Qui a Correggio, il comune di cui subito dopo la Liberazione venni

eletto sindaco quando avevo solo venticinque anni, ancora oggi che

ne ho cento, quando vado al mercato, mi salutano: “Ciao Dièvel,

ciao Diavolo”. Non equivocate. Non devo questo nome di battaglia a

chissà quale cattiveria. Al contrario. La mattina del 31 dicembre

1944 ero nascosto a casa di due staffette, le sorelle Morini. Feci una

stupidaggine, probabilmente la più grande imprudenza che io abbia

mai commesso nella mia vita da partigiano. Presi la bici, disarmato,

e andai verso Carpi, per incontrare alcuni amici. Dopo nemmeno

ottocento metri sbucarono dei tedeschi, armati. Ero fottuto. Mi buttai

in un fosso, che costeggiava la strada principale. Mi infilai tra gli

alberi, e cominciai a zigzagare tra gli olmi con la mia vecchia bici a

una velocità che, penso, mai più ho raggiunto nella vita. Riuscii a

seminarli, a salvarmi. Durante la fuga passai da una cascina, alle

finestre erano affacciate due contadine. Dissero: “Ma l’è prôpi un

dièvel!”. È proprio un diavolo. Da quel momento, per tutti, sono stato

il comandante Diavolo.

Dicono che ho contribuito a scrivere un pezzo di storia recente

del nostro paese. Può darsi. Quel che è sicuro, è che ho passato

dieci anni in galera da innocente. Dal 1947 al 1957. Da sindaco, ero

riuscito a convincere i miei compagni partigiani che non serviva

vendicarsi dei fascisti. La democrazia è più importante della

rappresaglia. Chi aveva compiuto dei crimini doveva pagare. Ma non

c’era da commettere il loro stesso errore.

Io avevo scelto di diventare partigiano sulla base degli

insegnamenti ricevuti da mia madre. Che non era né socialista né

comunista, ma cattolica, molto vicina ai poveri e agli ultimi. Perché li

conosceva: aveva trascorso la sua gioventù in una miseria squallida,

di fame e di stenti. Sapeva quanto importante e giusto fosse il saper

aiutare. A casa non avevamo idea di cosa fossero antifascismo e

anticomunismo, eravamo contadini. Mio padre era un piccolo

proprietario, aveva fatto sacrifici per mandarmi a Milano

all’Università Bocconi.

Fui arruolato in guerra da ufficiale carrista dell’esercito italiano.

L’8 settembre 1943 tutta la mia unità venne catturata a Tivoli dai

tedeschi. Circondati da venti carri armati Tigre. Se avessero voluto,

ci avrebbero annientati. “Deponete le armi,” ci disse il loro

comandante, “e vi portiamo subito alla Stazione Tiburtina. Siete

liberi, potete tornare a casa.” Ci arrendemmo, non potevamo fare

altrimenti. Ma io non mi fidavo. Mio padre, che aveva combattuto la

Prima guerra mondiale, mi aveva raccontato dei tedeschi. Anche in

guerra, anche tra chi si batte su fronti opposti, ci può essere pietà.

Loro non ne avevano. Per questo, mentre ci mettevano in fila verso

la Stazione Tiburtina, pensai che in qualche maniera sarei dovuto

scappare. Non era semplice, anche perché ogni quaranta metri c’era

un tedesco con il mitra. Aspettai il momento giusto e al primo tratto

di strada libero scappai, correndo più forte che potevo. Ero

giovanissimo e avevo poche certezze, ma una sola parte con cui

stare: con l’Italia, contro i tedeschi.

Tornai a casa, a Correggio, in Emilia, e diventai il comandante del

3° battaglione della 77a Brigata Sap “Fratelli Manfredi”. Prendeva il

nome da quattro fratelli trucidati insieme al padre dai fascisti che

avevano circondato la loro casa di Villa Sesso, vicino a Reggio

Emilia.

In quei mesi partecipai a tredici azioni armate. Undici furono di

tipo individuale, attaccammo cioè un singolo soldato tedesco, magari

per disarmarlo. E due, invece, furono scontri di gruppo, battaglie.

Come quella in cui morì il mio amico Angiolino, “Pippo”, Morselli.

Non dimenticai nemmeno per un istante l’insegnamento di mia

madre: cercammo di combattere i tedeschi ma anche di proteggere i

contadini che ci ospitavano e ci curavano. Ogni notte, per esempio,

organizzavo squadre di tre persone che giravano per le strade in

cerca dei tedeschi pronti a fare rastrellamenti. Perché, è vero,

morivano i partigiani. Ma venivano ammazzati anche troppi civili.

Arrivò il 25 aprile 1945. La guerra finì. Avrei dovuto essere felice.

E invece è uno dei momenti che ricordo con più malinconia e

tristezza. Dieci giorni prima, in quella dannata battaglia, Pippo era

morto. E noi avevamo incaricato il prete di Mandrio, il paese in cui

viveva, di avvisare la sua famiglia. Ma non lo fece, evidentemente.

Me ne resi conto mentre festeggiavamo la Liberazione. Eravamo per

strada, in campagna, e vidi arrivare sua sorella. Mi sorprese perché

sorrideva. Poi capii: “Dov’è Pippo?” mi chiese. Non sapeva. A

dirglielo mi si strappò un pezzo di cuore che mai più ho potuto

ritrovare.

Con quello stato d’animo, al mattino, entrai a Correggio. Gli

americani, e precisamente il comandante Adam, mi chiesero di

prendere il comando della città per mantenere i rapporti tra

l’amministrazione militare degli Alleati e il Comitato di liberazione

nazionale. Ero giovane e senza una formazione politica, ma mi

conoscevano e sapevano che ero una persona perbene, contraria a

ogni violenza. E che dunque avrei rispettato le leggi: quelle del diritto

e quelle della sacralità della vita. Se si comincia a dire “facciamo

giustizia noi”, come purtroppo a quel tempo accadeva, la violenza

prende il posto della giustizia. Uno dei miei compiti nei giorni

successivi alla Liberazione fu proprio quello: fronteggiare le

tentazioni di giustizia sommaria.

Eravamo a fine aprile, e trovai nell’ufficio che aveva ospitato la

segreteria della Repubblica di Salò un quaderno a righe. In copertina

c’era scritto: “Offerte per le Squadre d’Azio ne Mussolini”. Dentro

c’era l’elenco di tutti i benestanti che avevano dato soldi per

sostenere l’esercito fascista. Chiamai quelle persone a una a una.

Dissi loro: “Ora è arrivato il momento di fare altrettanto nei nostri

confronti. Altrimenti darete polvere da sparo a quei giovani disperati

e affamati che non hanno consegnato le rivoltelle agli americani”. Mi

ascoltarono, e io riuscii a mettere insieme un bel gruzzolo che mi

servì per organizzare la Mensa del reduce e del partigiano: ogni

giorno davamo da mangiare a duecento persone, anche di più.

Partigiani, certo. Ma pure ex fascisti repubblichini che restavano in

libertà perché non avevano commesso alcun reato. Mangiavano

insieme, ogni giorno, alla stessa tavola. Fu l’inizio di quella che fu

chiamata “conciliazione con l’avversario”, nella quale noi partigiani

dimostrammo che era possibile non comportarsi come “loro”,

spargendo odio e terrore. E molti di “loro”, i fascisti, capirono di

avere avuto torto.

In quei giorni salvai anche sei persone dalla fucilazione. Erano

fascisti, quattro uomini e due donne, detenuti nel carcere di

Correggio. Quotidianamente facevo, prima di andare a mangiare,

un’ispezione in prigione. Io ero stato preso, da partigiano. Sapevo

cosa significava vivere in quelle celle. Mentre giravo per il carcere,

entrò un comandante partigiano con un grado superiore al mio.

Aveva ordinato di tirare fuori quelle sei persone, comprese le due

donne, e le aveva messe contro il muro, pronte per essere fucilate.

“Cosa fate?” gli chiesi. “Li portiamo via.” “Ma hai il mandato di

prelevamento con il timbro?” incalzai, per prendere tempo. Mi

guardò con arroganza e prepotenza, circondato dai suoi uomini.

Capii che le cose si stavano mettendo male. Feci l’unica cosa che

era possibile fare. Non gli diedi nemmeno il tempo di rispondere e gli

urlai, puntandogli contro la pistola: “Adesso vai fuori”. Quei sei

uscirono dal carcere vivi e alcuni di loro sarebbero poi venuti a

testimoniare in mio favore al processo nel quale sarei stato

ingiustamente condannato.

Quello che è accaduto dopo è, in qualche modo, storia. Io che

non avevo nemmeno una tessera – presi in seguito quella del Partito

comunista – fui eletto sindaco di Correggio anche con i voti di alcuni

consiglieri democristiani, nonostante che all’epoca i contrasti fra

comunisti e democristiani fossero già accesi. Non mi meravigliai. La

gente pensa che la Resistenza sia stata soltanto un fatto d’armi. Ma

sbaglia. La Resistenza fu soprattutto uno scambio collaborativo con

il popolo. Le persone erano con noi perché noi ci siamo presi cura di

loro. Non abbiamo lasciato mai la nostra gente. E loro non ci hanno

mai abbandonato. Non mi hanno mai abbandonato.

Il 18 giugno 1946 davanti alla parrocchia di San Martino, a

Correggio, fu ammazzato a colpi di pistola il parroco, don Umberto

Pessina. Un delitto assurdo e odioso. I colpevoli, tre partigiani subito

fuggiti in Jugoslavia, quando seppero che per quel delitto ero stato

incriminato io, con Elio Ferretti e Antonio Prodi, si autoaccusarono

sostenendo che si era trattato di un incidente. Ma al vescovo di

Reggio Emilia, Beniamino Socche, non pareva vero di tirare in

mezzo il sindaco di Correggio. Per quel monsignore, acceso

anticomunista che proponeva addirittura la messa fuorilegge del Pci,

io ero il bersaglio ideale: un credente cattolico che si era messo con i

rossi. Sollecitò i carabinieri a costruire delle false testimonianze, fece

spostare il processo da Reggio Emilia a Perugia per legittima

suspicione, e alla fine ottenne la mia condanna. Il Pci reggiano

sapeva che ero innocente, ma non voleva esasperare lo scontro con

la Chiesa. Mi proposero di espatriare in Cecoslovacchia, del che mi

sentii ferito nell’onore. Rifiutai sdegnosamente. Così fui condannato

a ventidue anni di carcere e ne ho trascorsi dieci in cella, prima

dell’indulto. Solo nel 1994 sono stato assolto definitivamente e ho

ricevuto una telefonata di scuse dal presidente della Repubblica,

Francesco Cossiga. Tre anni dopo è arrivata anche la medaglia. Ma

quanta amarezza!

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo