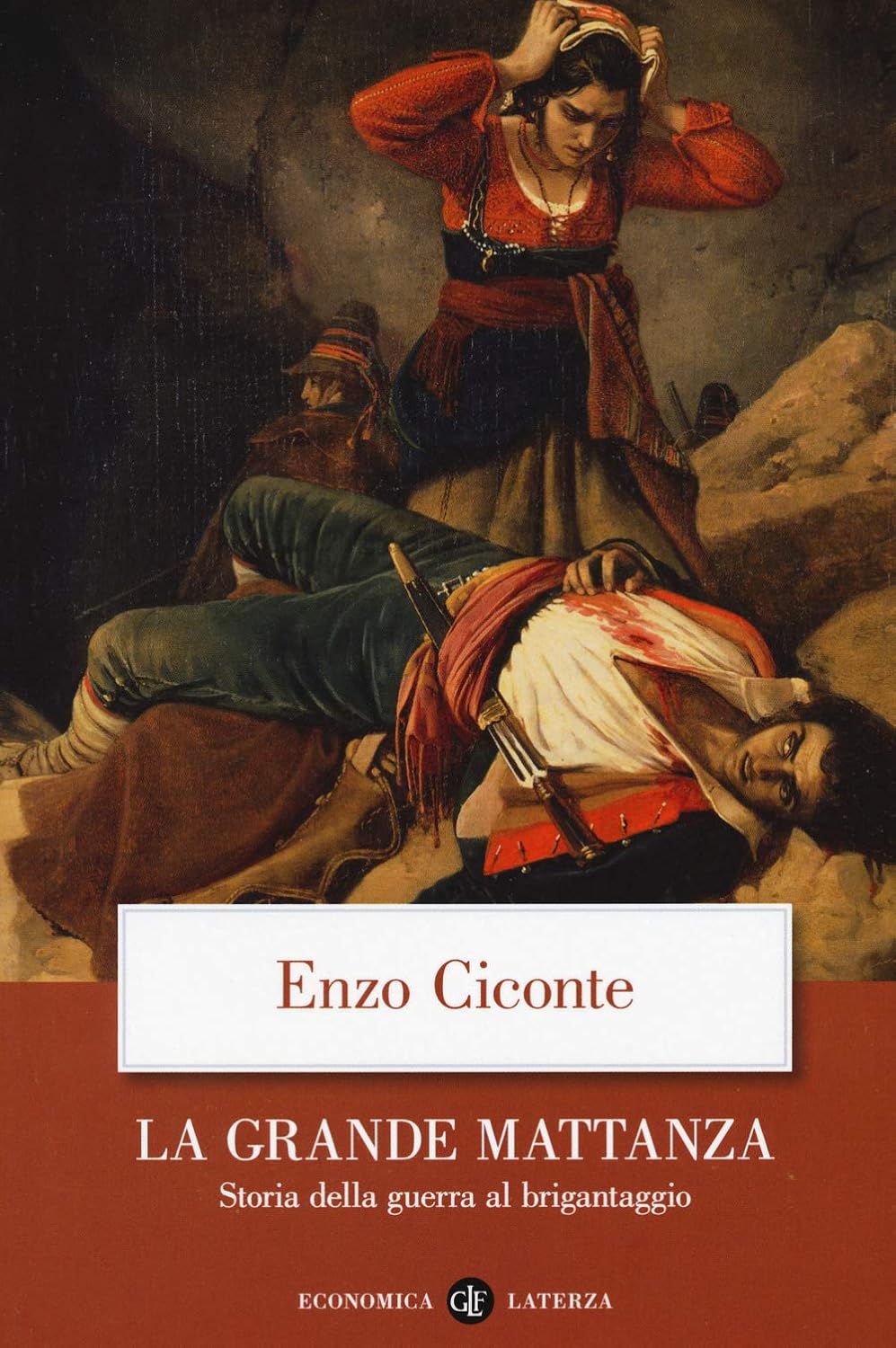

La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio – Enzo Ciconte

SINTESI DEL LIBRO:

Il pendolo

Sono tanti e di natura diversa i banditi d’ancien régime. Non si trovano solo

al Sud, ma anche al Nord dove sono diffusi su un territorio molto ampio.

La parola ‘bandito’, già lo abbiamo accennato, cela realtà diverse:

comprende i fuorusciti, cioè nobili o cittadini eminenti espulsi senza tanti

riguardi in seguito alle lotte fra le fazioni municipali che sembrano non

spegnersi mai; tra di loro c’è anche una quota di soldati disoccupati che

sanno fare un solo mestiere: maneggiare le armi. Il contingente più

numeroso è composto da ladroni, banditi di strada, masnadieri, delinquenti

comuni colpiti dal bando per crimini gravi, per aver ucciso o rubato o

rapinato, e che di conseguenza sono privati dei beni, se ne posseggono, e in

ogni caso espulsi per un periodo di tempo limitato o, nei casi più gravi, per

sempre. È questa, ad una prima approssimazione, la realtà che si presenta

nell’Italia del Cinquecento.

È un banditismo dalle molte facce. Una di queste rivolge l’attacco contro

le proprietà baronali, e la violenza è esercitata esclusivamente contro i

ricchi. E forse qui trova origine il mito del brigante che combatte il ricco a

favore del povero. È un mito, non una realtà diffusa, ma i miti, si sa, non

sempre hanno aderenza alla vita d’ogni giorno.

È una realtà molto complessa, quella del banditismo, e bisogna avere

l’accortezza di distinguere. C’è una varietà infinita: c’è il banditismo come

fenomeno di delinquenza comune, c’è quello che è frutto di ribellismo

popolare e infine quello che acquista un’enorme rilevanza e dimensione fra

Cinquecento e Seicento, quando incrocia e coinvolge in maniera

trasversale diversi ceti sociali, s’incunea nei legami fra signori e banditi,

avviluppa realtà urbane e rurali.

Bisogna saper distinguere: il banditismo di fine Cinquecento, la cui radice

è legata alla crisi sociale ed economica di vasta portata, è diverso da quello

della prima metà del Seicento quando ad emergere sono masnade che si

mettono al servizio dei signori locali o degli eserciti privati dei baroni

diventando strumento della reazione feudale. Ancora diverso sarà quello di

fine Settecento, quando l’arrivo dei francesi in Italia sconvolgerà gli

equilibri politici, creerà nuovi assetti di potere e darà fiato alla nascente

borghesia determinando situazioni di aspre conflittualità e diffusa violenza

al Nord ma ancora di più al Sud.

I banditi creano allarmi, ma i governanti non sempre sanno cosa fare e se

ne interessano solo quando arrivano fin dentro le mura delle città.

La fame occupa per un lungo periodo il primo posto fra le ragioni che

spingono al banditismo. Un nugolo d’affamati, poveri, disperati, storpi,

sciancati, cenciosi – uomini, donne e tanti bambini – affollano le vie delle

città, si arrangiano come possono e quando possono, aggrediscono,

rubano, si danno all’accattonaggio, chiedono l’elemosina davanti a chiese e

conventi, turbano la quiete, o almeno così dicono i benpensanti e tutti

coloro che non hanno voglia di vederseli girare tra i piedi.

Sono in molti, non c’è dubbio; c’è persino il sospetto che non tutti siano

davvero così poveri da essere costretti a stendere la mano. Qualcuno forse

porge la mano perché è un modo come un altro per tirare a campare. Chi

sono i poveri che hanno diritto di chiedere davvero l’elemosina? Non si

può stabilirlo a colpo d’occhio guardando superficialmente quelle

moltitudini. Ma poi, che importa? Non lavorano, e non fanno niente per

guadagnarsi da vivere; tanto basta per metterli al bando, per scacciarli, per

allontanarli dalla vista.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo