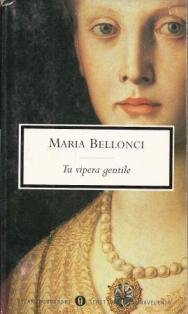

Tu vipera gentile- Maria Bellonci

SINTESI DEL LIBRO:

Mi trovi una benedizione, Vostra Paternità: una benedizione che possa far

discendere in me un po' di pace; seppure alla pace io abbia qualche diritto.

Sto per toccare i cinquant'anni, e per quanto la natura non mi sia nemica

cammino per una strada che va discendendo. Non posso più sopportare una

vita tanto miseranda: di fuori onore e decoro, e dentro un'ambigua

disperazione. Vostra Paternità mi veda ai Suoi piedi e compatisca le mie

lacrime; e nella Sua pazientissima mansuetudine assista ed aiuti questa

infelice anima.

Lo vidi, oh, lo vidi poco fa, quando la Sua dolce e benedetta figura uscì

dalle camere del signor duca dopo la Loro consueta conversazione serale,

quel Suo occhio che benignamente mi fece cenno. Una pietà così sollecita era

in esso da sentirmene trapassare; e non potei nemmeno levarmi a riverirLa

rimanendo come uno stolido o come un insensato. Ma quanto è mirabile

l'effetto della vera misericordia anche se non conosce la causa che la muove!

Perché non appena la Sua veste viola scomparve dietro la porta lumeggiata

d'oro, subito mi sembrò che una tregua si promettesse alle mie angosce. Esse

non avevano perduto nulla della loro acutezza, anzi erano sempre più

pervicaci nell'assediarmi; ma invece di soccombere al loro assalto potevo

chiamarle a raccolta, quasi numerandole, e ritrovare in ciò un principio di

alleviamento. Non oserei dire di speranza, no; ma dopo tante acerbità, per la

prima volta questa notte sento che può esserci una salvezza per me nelle Sue

mani; ecco perché chiedo una benedizione; o magari un esorcismo.

Prostrarmi alle Sue ginocchia, questo sì che mi aiuterebbe davvero. Tanto

bene l'ho capito questa sera, che già avevo preso la risoluzione non meno

subitanea che prepotente di chiederLe udienza nonostante la notte alta; e mi

trovavo sulla porta di questo studiolo che conosce le mie veglie dolorose,

quando m'è mancato lo spirito. Non potrei parlare. La lunga abitudine a

tacere impedisce che dalle mie labbra escano in suoni le parole che mi

rimangono chiuse nel petto come dentro una corazza inchiavardata. Scrivere,

posso; sono, ero, un uomo di penna.

Ahimè, comincio a dolorare da queste parole che ricordano i miei attributi

di consigliere e di storico di corte. E se al mio ufficio di Cancelleria ho atteso

finché ho potuto con la maggiore diligenza possibile, storico non sono più se

non di nomina ormai sfibrata. È vero; la grande storia della casa Gonzaga per

la quale tanta fiducia era stata riposta in me dal signor duca Ferdinando di

fiorita memoria, giace, senza che io vi ponga mano, in fogli mozzi e

disordinati. Non mi sfugge che in corte si mormora e si celia su questa mia

supposta ignavia e che occhi indiscreti siano giunti a scrutare le mie carte.

Interrotte carte, interrotte speranze. E se il signor duca presente per sua

benignità non solo non mi sollecita, ma mostra di non ricordare, non più tardi

di ieri l'altro, stando io non visto nel Gabinetto dei Cesari, ho sentito

distintamente il signor Antonio Petrozzani nell'adiacente Camera dei Busti,

dire al signor Ippolito Guarnieri con l'incauta crudeltà della giovinezza: «Il

nostro conte Tommaso Striggi appare sempre più malinconico e taciturno e si

mostra ormai inadatto a scrivere. Che si aspetta a togliergli l'incarico? Egli è

andato certo più in là con le promesse di quanto possa mantenere.» «E che

fa?» rispose il signor Guarnieri. «Lasciamolo ai suoi ombrosi pensieri. Né del

resto rimarremo privi di storia gonzaghesca. Monsignor Scipione Agnelli

Maffei sta componendo a questo riguardo un'opera che correggerà le

stravaganze del Possevino.» Ah, non so se l'invidia che porto a Monsignor

Maffei sia tutta onesta! Certo egli è uomo di acuti sensi e ben provvisto di

lettere. Certo faccio voti perché la sua opera sia quale doveva essere la mia a

gloria di questa illustrissima Casa. Ma che nessuno si attenti a chiedermi le

mie carte, il mio doloroso sangue. Esso geme mentre scrivo le parole che

nessuno al mondo ha conosciuto e conoscerà mai ali'infuori di Vostra

Paternità; perché l'opera mia non si è fermata per mancanza di forze ma per

un colpo repentino della sorte che mi raggiunse alle radici. Ciò accadde ad

una data che mi affanna ad ogni ricorrenza di anno, di mese, di settimana; era

un giovedì, il 12 giugno dell'anno 1627; dieci anni saranno per compiersi fra

poco.

Eccomi, umilmente raccolto ai piedi di Vostra Paternità. Non so quale

sarà il mio racconto. Se non ho dubbi sulla precisione dei miei ricordi, temo

però il disordine e la discordanza dei miei pensieri; ma tutto ciò che mi

sembra malagevole a distinguere affido a Vostra Paternità; al cui giudizio

rimetto l'anima e la vita mia.

Quel giorno che mi appare ora tutto terribile si sarebbe detto dedicato alle

grazie e al riso. Nulla ricordo tanto bene come ciascun istante di esso

avendone ripetuto mille volte il racconto nella mia mente. Vostra Paternità

conosce come fa la primavera qui da noi a Mantova; esce dall'inverno a

stento, svincolandosi dai malumori delle brume e delle fanghiglie invernali,

scivola lungo maggi volubili, fino a che s'ingloria e s'infiora in giugno. Non

so quale gioia ci porti allora, fra tenerezza e magnificenza. Così il sole

chiama ai giardini; e rispondendo alla chiamata, giusto sulla sedicesima ora,

mi levai dal mio scranno di Cancelleria e me ne venni, gustando di passo in

passo il mio indugio, verso il Corridoio dei Mori.

Attraverso i cristalli i raggi solari battevano sul damasco giallo veneziano

delle tappezzerie; brillavano i colori delle pitture nelle cornici a frastagli d'oro

inquadrate dal bianco spento e carezzevole delle decorazioni a stucco. E certo

chi non li ha visti immagina difficilmente lo splendore e la delicatezza dei

nostri arredi prima della gran disgrazia e del conseguente abbandono da cui

faticosamente il signor duca presente cerca di riscattarli. Ma allora, il

Corridoio dei Mori che univa le due ali del fabbricato, altrettanto maestose

che leggiadre, si poteva propriamente definire un lungo scrigno di diamanti e

di topazi.

Sempre mi piaceva passarvi ed arrestarmi ad una delle finestre sulla Corte

dei Quattro Platani; i rameggiati alberi agli angoli del quadrilatero

ombreggiavano boschetti e cespugli lasciati accortamente dal nostro maestro

giardiniere al capriccio di una fioritura elegantemente negletta; sicché i

giacinti; i garofani le viole le rose e i gelsomini vi si mescolavano con la

grazia della libertà naturale. Come ero solito fare mi fermai alla finestra di

mezzo, e, aprendola, intravidi in un cespuglio una mai vista qualità di rose

cremisi, col cuore di ostro che pareva una fiammella in fondo al calice. Pieno

di meraviglia stavo sporgendo il capo per meglio osservare quando scorsi nel

portico di fronte nero d'ombra, una figura di donna passare rapida ed esitante

al tempo stesso. Era un'apparizione inconsueta in quel luogo che confinava

con le grandi sale terrene riservate agli arcieri ducali; non un posto da dame o

da donzelle; ma la persona che io vidi non era allora né dama né donzella; la

riconobbi subito: era... era, sì, la signora Flaminia Trevigiana, cantatrice.

Per carità, chiedo, per carità, mi si faccia grazia; mi si dispensi dal

rispondere all'interrogativo che già vedo nei Suoi occhi. Per carità, ripeto; mi

è necessario rifarmi dal principio con una narrazione astratta da me, come se

fosse un altro che raccontasse; altrimenti tutto s'imbroglierebbe e mi

cadrebbero la penna di mano e l'ultima speranza dal cuore. La signora

Flaminia Trevigiana, ho detto. Il nome che ebbe poi lo pronuncerò più tardi.

A volte anche il differire è pietà.

Tutti sanno come la signora Flaminia fosse allora: bellissima e

giovanissima toccando appena i sedici anni. Ho davanti agli occhi il suo

modo di camminare piegando lievemente il capo verso la spalla destra,

mentre col passo disarmonico per troppa vivezza rompeva i riflessi della

gonna di raso color acquamarina. Era sola. E come intimidita dal suo stesso

impeto si fermò sotto l'arcata dirimpetto alla mia finestra. Diritta, si guardava

intorno. Alta, oscillava sulla vita di poco giro. M'accorsi subito che era vestita

di nuovo e pomposamente; intorno alla scollatura aperta sulle spalle

s'increspavano merletti veneziani fissati dal fermaglio di rubini e diamanti

che le splendeva sul seno. Aveva diamanti e rubini al collo, diamanti e rubini

ai polsi; e a prima vista riconobbi il fornimento numero 345 del catalogo di

tesoreria. Quanto all'abito, mutato di foggia, era il numero 1220 del

guardaroba teatrale, indossato una sola volta dalla cantatrice Florinda per la

rappresentazione dell'Arianna del signor Claudio Monteverdi; e i merletti

erano quelli lasciati dalla duchessa Caterina quando era tornata in Toscana;

numero 388, catalogo verde.

Mi si contrasse il cuore. Sono nato cortigiano e devoto di questa

illustrissima Casa; e so che il flusso e il riflusso degli oggetti di pregio sono

consueti a corte. E a chi se non ai potenti si addice l'acquistare e l'elargire?

Ma c'era stata una regola valida anche negli anni sperperativi del duca

Vincenzo I e del duca Ferdinando suo figlio e mio signore amatissimo; allora,

per dieci oggetti donati cento ne entravano e di scelta rara; ora per dieci

oggetti uscenti ne entrava uno e se non era uno scarto era una stravaganza. Mi

si perdoni la parola, ma la dissi tal quale a me stesso; e m'accorsi di battere le

dita piano, quasi per smaltirla, sul cristallo della finestra aperta..

Proprio quella mattina m'era passato fra le mani un mandato di

pagamento all'orafo Salomone, veneziano, per venti catene d'oro gemmato e

smaltato: catene non destinate a gentiluomini o benemeriti di corte ma ai

venti pappagalli preferiti del duca; ed ero stato informato di una festa molto

privata che sarebbe avvenuta nella Galleria dei Mesi: un'invenzione comica

del mimo Ferrandino che avrebbe rappresentato in burla l'investitura a

cavalieri dei due pappagalli maggiori. Attrice principale, la nana Carezina per

la quale si stava preparando in guardaroba una veste lussuosa e in sala una

parte appropriata. Il Pinelli e il Bonfanino, imperterriti in cortigianeria, le

avrebbero dato la replica: e si diceva anche che corressero battute oltremodo

satiriche di sconcio significato, e che i pappagalli erano addestrati ad

echeggiarle.

Giustamente; è cosa da principi mantenere animali inconsueti. E

convengo che il mio malumore avrebbe potuto sembrare eccessivamente

critico se ogni mio moto non procedesse sempre da provata fedeltà; che ha i

suoi diritti, dicono. Mi veniva naturale istituire un paragone, pensare che i

Gonzaga avevano sempre prediletto falconi, cani, cavalli, bestie addestrate

alla caccia alla corsa alla guardia, utili e nobili esercizi. Bastava ricordare la

nostra celebre razza di cavalli conosciuta in tutto il mondo, dalla Turchia alla

Moscovia. Di quali nitriti illustri avevano risuonato le nostre scuderie! Si

presentavano alla mia mente le pitture di Giulio Romano al Palazzo del Te,

con i ritratti grandi al naturale dei più famosi cavalli del duca Federico; e

nella Camera degli Sposi, in Castello, il ritratto del candido stallone del

marchese Ludovico quale lo dipinse il divino Mantegna.

Quelle testimonianze di magnanimi prìncipi e di tempi fortunati mi

arridevano con un sicuro potere di affermazione. Eppure non potevo fare a

meno di risentirmi per lacerazioni e punture quasi quotidiane. Proprio a me

era toccato trattare la sventurata vendita dei quadri tra i più famosi della

galleria ducale con certo Daniele Nys, mercante olandese, che li voleva per re

Carlo d'Inghilterra. Avevo voluto che la vendita fosse molto coperta; e

intanto si stavano approntando sollecitamente le copie di buona mano, ma pur

sempre copie, che avrebbero ornato di colori e forme imitate le pareti

impoverite delle tele di Raffaello, Mantegna, Tiziano, Giovanni Bellini. E per

queste opere che tanto erano costate ai Gonzaga (per un Raffaello era stato

corrisposto un feudo con titolo nobiliare), si offriva la somma inadeguata di

sessantaduemila ducatoni d'oro. Pregato in ogni modo che desistesse dall'idea

della vendita, il duca Vincenzo mostrava un'esitazione riflessiva per

scoppiare poi in parole rabbiose sulla necessità di sopperire alle spese del suo

divorzio: nulla era tanto urgente per lui quanto liberarsi, proclamava, dalla

principessa di Novellara, da quella "strega" sposata in un momento di

smarrimento mentale; e certo doveva essere stato così perché la signora era di

vent'anni più vecchia di lui, vedova e madre di molti figli. Ahimè quel

matrimonio che aveva angustiato a morte il duca Ferdinando, precludeva ai

Gonzaga e a tutti noi la speranza di una successione diretta dello stato

mantovano, mentre accendeva fuochi fra le potenze europee e ci stava

sospingendo alla rovina.

È inutile che mi soffermi con Vostra Paternità sul significato dei sospiri

che accompagnano queste parole alludenti alle sventure della nostra patria.

Ma allora, sebbene molte minacce convergessero su Mantova, nemmeno le

più arcigne Cassandre di corte avrebbero potuto profetare così vicini i tempi

delle lacrime senza conforto. Sicché mi bastò il balenare delle immagini

incontaminate per trascorrere da esse ad altre immagini di gloria. E quale fu,

dolce e vivo, il movimento del mio orgoglio mentre immergevo il pensiero

nella grande storia gonzaghesca che proprio qualche mese prima, essendo già

ammalato, il duca Ferdinando mi aveva commesso! M'inoltravo in quel

pensiero con estrema cautela, quasi con gelosa ansietà, timoroso non solo che

qualcun altro vi entrasse, ma che sorprendesse me nell'atto di entrarvi. Perché

io avevo letto, insieme con gli atti pubblici, tutte le carte private delle antiche

cancellerie di corte, e sapevo ogni cosa sulle imprese militari, sulle opere

civili, sulle questioni politiche, sullo scambio dei commerci, sul risanamento

delle terre, sulle alleanze e sui matrimoni di tutti i nostri signori; e sapevo

ogni cosa sulla vita privata di essi. La liberalità del duca Ferdinando nel farmi

aprire incondizionatamente ogni armadio ed ogni stipo, mi aveva procurato

da principio un timore, quasi uno spavento; mi pareva d'essere pervenuto in

possesso di qualche cosa che non mi spettasse. Eppure, dopo qualche tempo

di tali letture sbigottite, avevo capito qual era il mio giusto titolo; io

depositario, io arbitro, io storico; ma nello stesso tempo io confidente. Il mio

abito di fedeltà non avrebbe subito variazioni, né le subiva; anzi

quell'illimitato conoscere mi accresceva forza, reverenza, e m'investiva di un

acuto diritto protettivo. Io solo potevo dare un senso compiuto ad ogni sillaba

quando affermavo che i Gonzaga erano sempre i Gonzaga.

Anche quel giorno venni a questa conclusione con un sospiro aperto. E,

meglio disposto d'animo, tornai a ricercare nel portico di fronte alla mia

finestra la figura della signora Flaminia. Mi temperava una rispettosa

indulgenza per costei che piaceva tanto al duca Vincenzo; e veramente, mi

ripetevo, la sua bellezza era egregia e delicata, dai capelli castani soavemente

imbionditi, agli occhi della più calda sfumatura della corniola, sereni, con

qualche indizio di trasognamento, alla persona alta e di vita impugnata,

segreta invidia di tutte le nostre dame e donzelle.

Dimenticai il moto di rivolta che avevo avuto riconoscendo nel suo

vestire alcuni pezzi del nostro tesoro di corte; testimonianza di capriccio

appagato. E capriccio certamente l'aveva tratta fuori dalle stanze assegnatele

che erano quelle antiche ma comode della marchesana Isabella. 0 forse aveva

sentito dai giardini colmi di rose il richiamo della letizia estiva? Fui costretto

a convenire che sebbene per lei, figlia di oscuro speziale e cantatrice non

eccelsa, fosse stato un onore essere distinta dal nostro duca, nondimeno la

fermezza che egli dimostrava nel tenerla nascosta, e quasi prigioniera in

questa parte solitaria dei palazzi, la sua cura di non farne trapelare la presenza

perché non giungessero voci a Roma dove si trattava la sventurata causa del

suo divorzio, potevano giustificare un tentativo di divago.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo