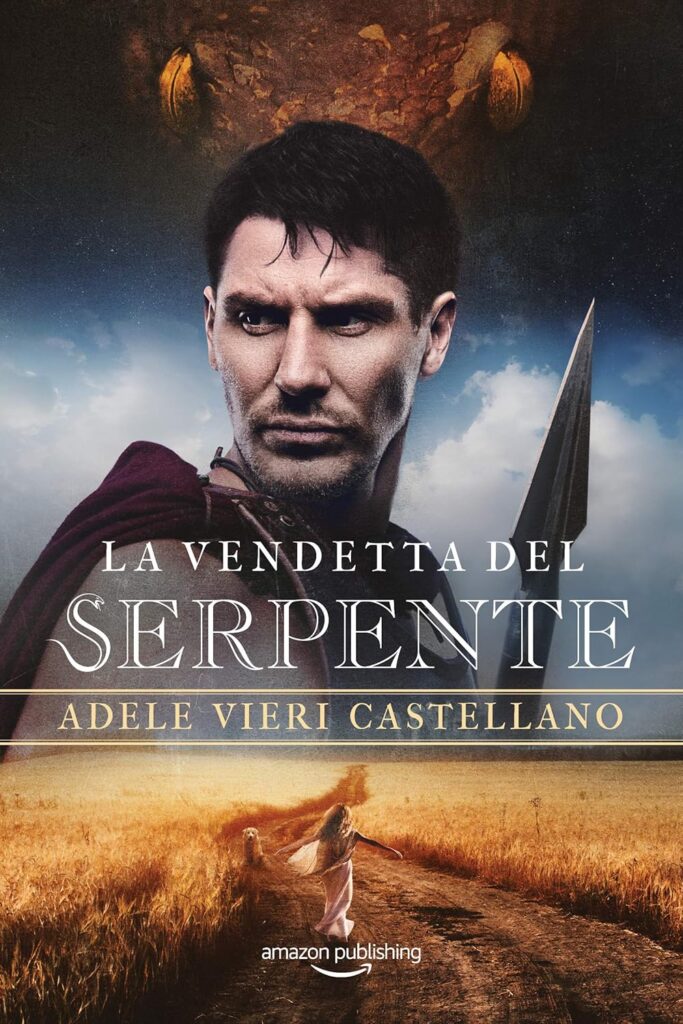

La vendetta del serpente – Adele Vieri Castellano

SINTESI DEL LIBRO:

Britannia, territorio dei Catuvellani, 797 a.U.c. (44 d.C.)

Era arrivata la bella stagione e, al posto della neve, era apparsa una

fredda e paludosa distesa deserta, dove spuntavano stenti fiorellini e un po’

d’erba filacciosa. Un’infinita distesa a perdita d’occhio che, come l’acqua blu

scuro che aveva attraversato con la flotta di trireme, ondeggiava al vento

quasi fosse viva.

Non c’era nient’altro. Erba e uomini.

No, non uomini: selvaggi, bestie.

Gneo Cornelio Fusco osservò i suoi legionari dall’altura e contenne con

abilità il roano che scartò all’avvicinarsi dell’altro cavallo.

«I domini dell’imperatore Claudio» pronunciò la voce di Tito Staberio,

il tribuno laticlavio più anziano della Legio XIIII Gemina.

Fusco sollevò un sopracciglio senza smettere di fissare l’orizzonte

ondulato e verde.

«Un regno che si estende da oriente a occidente, compreso quel suo

grande lago privato che chiama Mare Nostrum» commentò con tono

sprezzante. «Pochi uomini possono vantarsi di esercitare un potere terreno

altrettanto grande, eppure, nonostante la vastità dell’Impero e le sue non

poche capacità di studioso e governante, è una specie di zimbello.»

Una folata di vento portò fino a loro l’odore umido delle paludi che si

estendevano a qualche miglio dall’accampamento. Fusco proseguì, ancora

più sostenuto.

«Zoppo, balbuziente e senza alcuna vittoria da ascrivere al proprio

nome.»

Tito Staberio rimase in silenzio. Chissà se conosceva la sua storia,

pensò Fusco, ma ormai non gliene importava nulla, aveva visto troppi uomini

sventrati come maiali dai druidi per lamentarsi ancora della sua sorte.

Aveva commesso un errore, sottovalutato un uomo e il suo potere e ora

ne pagava lo scotto sulla propria pelle. Staberio era una nullità, non gli

importava se un giorno avesse riferito ciò che gli era appena uscito dalla

bocca.

Claudio, imperatore di Roma.

Sentendosi accapponare la pelle, Fusco batté le palpebre e strinse le

redini. Fremeva di collera repressa e in quel momento non avrebbe potuto

sfogarla. Si concentrò dunque sulle colline d’erba e sulle paludi e vi riversò la

propria frustrazione traboccante odio; pompò veleno nelle vene, fino a

quando una traccia di derisione e vittoria vi fecero capolino distendendogli i

tratti del viso e le sopracciglia aggrottate.

Impassibile, in silenzio, colse l’interiore soddisfazione nell’immaginare

la morte dei propri nemici e sentì che le dita si rilassavano, che la mascella

smetteva di tormentare i denti e l’odio perfetto, intenso, meditato, si spandeva

in lui come balsamo su una ferita.

L’anno prima lo zoppo aveva fatto approdare sull’isola quattro legioni

guidate da Aulo Plauzio.

Lui era stato al comando della XIIII Gemina in Germania Superiore ma,

durante il distaccamento in Britannia e per questioni di servizio, il comando

era stato affidato a Tito Flavio Sabino.

Cacat! Questioni di servizio un corno.

Sabino altri non era che il fratello maggiore di quell’arrivista della gens

Flavia, un giovane lecca palle ignorante tanto quanto superbo, di nome Tito

Flavio Vespasiano.

Questioni di servizio, puah!

Vespasiano era il pupillo del segretario di Claudio, Narciso, uno dei

liberti di cui l’imperatore amava circondarsi e che, in pratica, avevano in

mano le sorti dell’Impero mentre lo zoppo si trastullava con i suoi volumi e la

sua cultura.

Non si sarebbe stupito di scoprire che Vespasiano offriva a Narciso ben

più della sua amicizia, però le spie che aveva sguinzagliato a Roma non

avevano ancora confermato i suoi sospetti.

Non aveva importanza, almeno per il momento.

Ovviamente Vespasiano aveva preteso per il fratello un comando degno

del suo grado, ed ecco che era entrato in gioco lui, Gneo Cornelio Fusco.

L’oltraggiato.

Per questo se ne stava lì a cavallo, a rimirare l’accampamento in attesa

di una scaramuccia, dell’assalto all’ennesimo villaggio popolato da primitivi

bifolchi pieni di pulci, piccoli straccioni urlanti e femmine più disgustose e

luride delle lupe della Suburra.

Ben presto le tribù bellicose che avevano osato sfidare Roma erano state

sconfitte e Vespasiano adesso marciava tronfio sul fango isolano reclamando

gloria per sé e il fratello.

Fusco si guardò intorno.

Tito Staberio era ancora lì, quindi non si permise di sputare a terra tutto

il suo disgusto, anche se ormai era diventato il suo sfogo principale in attesa

di tempi migliori.

Aveva sputato con molta energia e livore anche assistendo allo sbarco in

pompa magna del Divino Cesare in groppa all’elefante da guerra, le zanne

ricoperte di lame scintillanti, drappi rossi e oro a nascondere la pelle grigia e

rugosa.

Là, in alto, a dominare tutti, il braccio alzato, la toga candida,

l’ovazione dei legionari e la lunga fila dei prigionieri incatenati, tenuti lontani

affinché non ne sentisse il puzzo tremendo.

La visita in Britannia dello zoppo era durata poco più di una quindicina

di giorni, poi era tornato a Roma e il Senato gli aveva decretato il trionfo per

l’eroica impresa.

Che potesse sfracellarsi ai piedi della rupe Tarpea, non si era nemmeno

degnato di concedergli udienza, nonostante le sue ripetute richieste.

Mentula!

Un meschino emulo di Annibale Barca, ecco chi era il padrone di

Roma, l’uomo che aveva osato punirlo per una sciocchezza quando invece

meritava di essere premiato.

Ora il suo compito era trucidare selvaggi trincerati nelle loro fortezze

rotonde simili a dune d’erba, cintate da pietre o tronchi, grotteschi quando li

sfidavano agitando le spade lunghe, ingombranti. Nel lasso di tempo in cui

una di queste veniva sollevata i suoi legionari avrebbero potuto squarciare

con il gladio un ventre o tagliare a fettine un fegato.

L’unica soddisfazione era la vista dei loro corpi sanguinanti dopo la

battaglia perché, per la prima volta, incontravano la perfetta e impersonale

efficienza della macchina da guerra romana e non avevano scampo.

Alzò gli occhi. Il tempo si sarebbe guastato.

Il vento soffiò su di loro l’alito caldo e umido che ormai Fusco aveva

imparato a temere: dapprima splendeva il sole, che faceva scintillare e fumare

le alture erbose, subito dopo calava una coltre grigia di nuvoloni neri che si

addensava sopra le loro teste rendendo l’aria così bagnata da far arrugginire

persino i chiodi delle caligae.

«Che cosa c’è, Staberio? Le mie parole sul Divino Cesare ti hanno fatto

seccare la lingua?» disse per spezzare quel fiume di rancore che gli scorreva

nel corpo.

Il tribuno lo fissò con il viso duro e serio. Fusco ne studiò il mento largo

e squadrato, il naso prominente, gli occhi scuri e intelligenti che in quel

momento parevano privi d’espressione.

«No, Cornelio. Nulla di ciò che hai detto potrebbe mai stupirmi.»

Non si aspettava una risposta diversa, così incitò il cavallo con una

stretta delle gambe.

«Bene, allora andiamo ad ammazzare un po’ di miserabili.»

Quando Fusco tornò ai suoi quartieri, una tenda quadrata di spesse pelli

conciate, era sudicio come un macellaio. Sorpresa una spia che si aggirava

intorno al castra, aveva eseguito la condanna seduta stante e il sangue della

gola tagliata gli era schizzato su avambracci e lorica.

Piccole, insignificanti soddisfazioni.

Servio gli si precipitò incontro, un drappo di lino tra le mani.

«Porta via quella roba» ringhiò lui con un cenno brusco. «Ho bisogno

d’acqua per lavarmi, dov’è il bacile?»

L’intendente gli fece strada trotterellando sulle gambe d’airone fino

all’interno della tenda illuminato da un braciere.

Fusco rimase fermo mentre il giovane slacciava le cinghie che

assicuravano al torace la corazza di cuoio. Si sentì nudo con la sola tunica di

lana che lo proteggeva dagli sbalzi di temperatura.

Servio si diede da fare anche con i bracciali d’argento che gli

proteggevano i polsi durante i combattimenti. Non che si fosse mai trovato ad

affrontare faccia a faccia quei selvaggi, ma era così avvezzo a indossarli che

ormai li usava come una sorta di ornamento.

A braccia nude avanzò fino al bacile colmo d’acqua calda e vi immerse

le mani. Il sangue, già secco, cominciò a dissolversi in sinuosi filetti.

Con una manciata di polvere di cenere e soda Servio gli strofinò gomiti,

avambracci e dita, una per una. Il movimento lo aiutò a rilassarsi, chiuse per

un attimo gli occhi.

Quando li riaprì abbassò lo sguardo sul suo volto riflesso, forma

indistinta sulla tremula superficie dell’acqua: il baluginare della pelle pallida,

la macchia scura dei capelli sulla nuca, gli occhi a malapena distinguibili ma,

ben visibile, la cicatrice che gli sfregiava la guancia sinistra.

La causa di tutto.

Gli risuonarono ancora nitide nelle orecchie le grida di giubilo dei

legionari nel castra di Mogontiacum, tre anni prima. Sembravano impazziti,

incitavano e urlavano lodi e imprecazioni all’indirizzo del loro ufficiale,

Marco Quinto Rufo. Ovunque si alzavano voci, commenti, qualcuno aveva

osato persino scommettere sui due uomini che si rotolavano nella polvere

incuranti, in una sfida tra civiltà e barbarie. Quel comportamento indegno

aveva disonorato Rufo e la sua carica di ufficiale, abbassandolo allo stesso

livello del barbaro Raganhar di Gerlach, feccia germana, principe chatto

tenuto in ostaggio prima di essere portato a Roma.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo