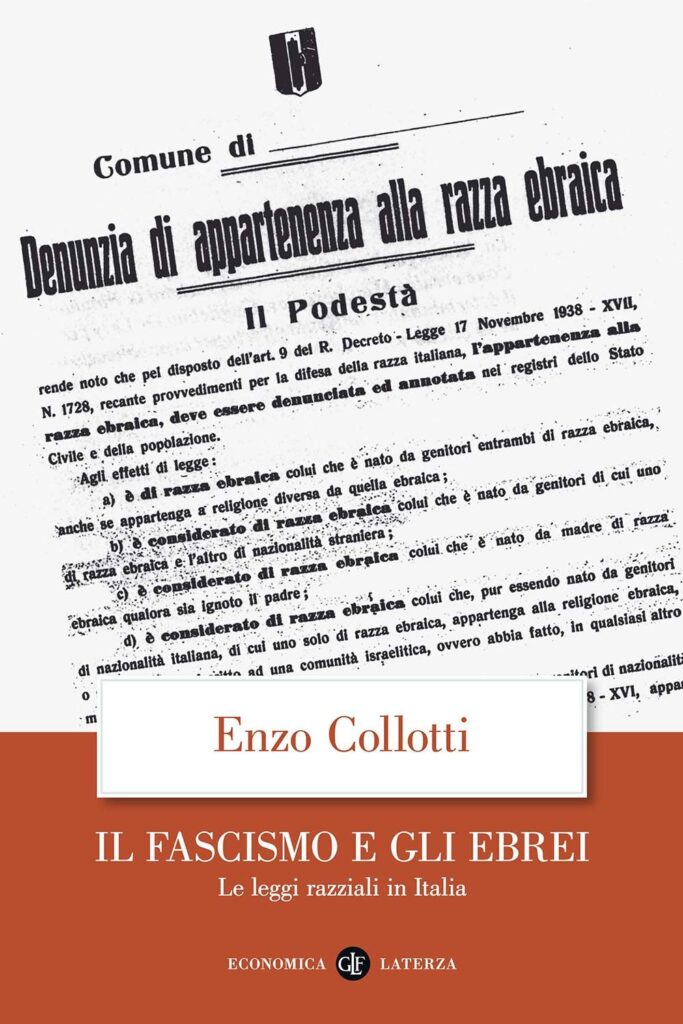

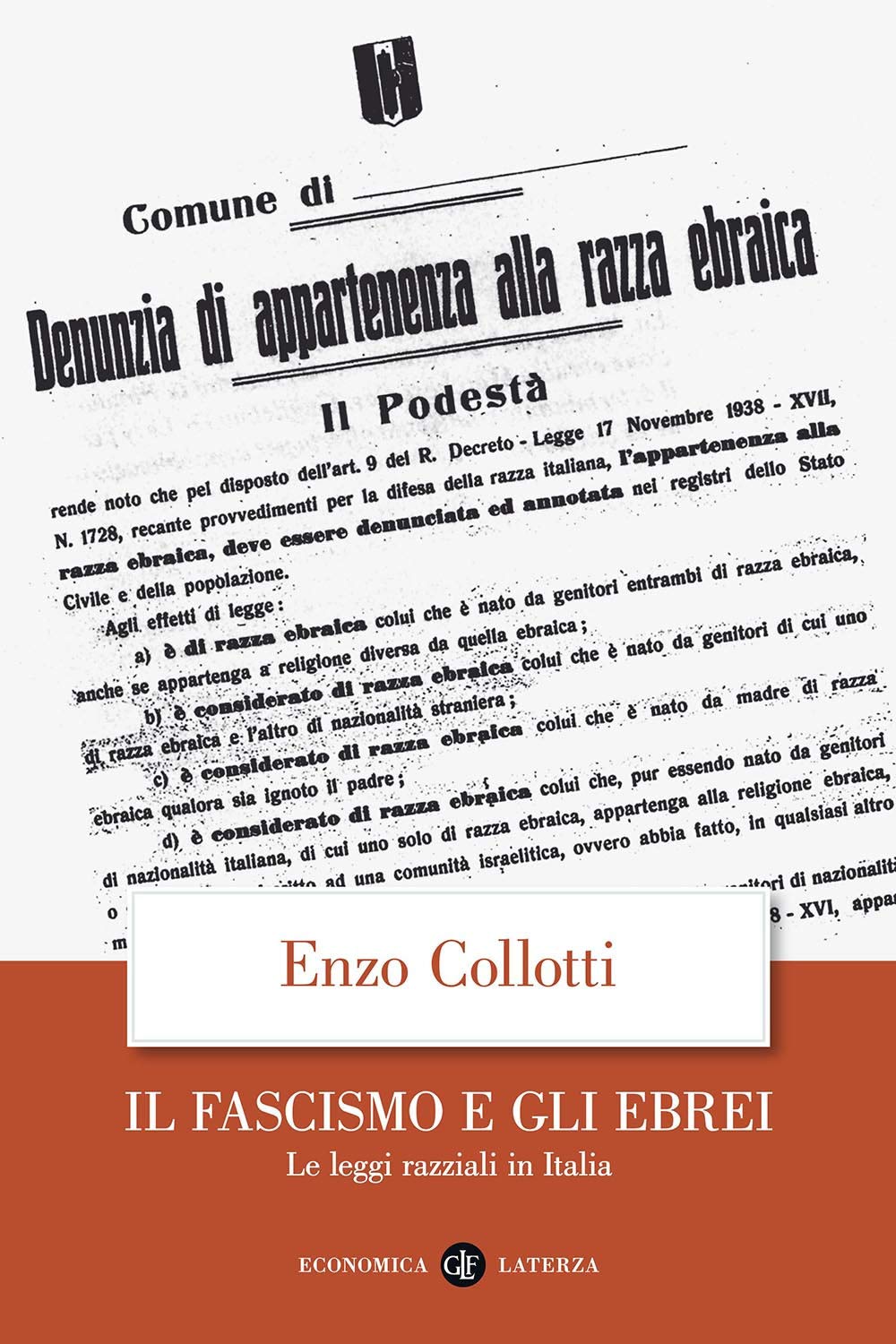

Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia – Enzo Collotti

SINTESI DEL LIBRO:

Soltanto in epoca molto recente la storiografia italiana ha cominciato a

riflettere seriamente sulle origini e sul percorso di lungo periodo di un

razzismo italiano, uscendo dai limiti angusti degli anni della persecuzione

fascista contro gli ebrei. Sicuramente questa ricerca è stata sollecitata dal

recupero, seppure così tardivo, degli studi sulle conseguenze delle leggi

razziste del 1938 avvenuto con il rinnovamento di prospettiva che ha fatto

seguito alla data cinquantenaria della ricorrenza della legislazione

discriminatoria, che ha coinvolto studiosi (e non solo storici in senso

stretto) e opinione pubblica in un rinnovato e quasi inedito interesse per

la questione ebraica in Italia. Essa era stata oggetto, nel 1961, del

pionieristico libro di Renzo De Felice intitolato Storia degli ebrei in Italia

sotto il fascismo rimasto per lungo tempo un contributo isolato nel

panorama della storiografia, con l’eccezione di qualche ricerca di carattere

essenzialmente locale. Negli ultimi quindici anni la sensibilità verso

questo momento della nostra storia ha subito una notevole

rivitalizzazione e abbiamo assistito e stiamo assistendo al decollo di una

nuova storiografia attenta a integrare organicamente e in modo sempre

più avvertito il capitolo del razzismo e dell’antisemitismo nella storia del

fascismo come uno degli aspetti caratterizzanti della svolta più

tipicamente totalitaria degli anni Trenta.

In questo quadro era inevitabile che si desse luogo a un duplice processo

di rivisitazione storiografica. Essa riguarda la più generale collocazione

degli ebrei nella storia d’Italia, e non solo dell’Italia unita, sebbene sul

periodo posteriore all’emancipazione sia stata concentrata per varie

ragioni l’attenzione prioritaria, con gli studi sull’editto albertino e

soprattutto con i contributi confluiti nei due tomi del nono volume degli

einaudiani Annali della Storia d’Italia dedicati agli ebrei (1996-97), dai

quali è derivato anche l’importante libro di M. Sarfatti dal titolo Gli ebrei

nell’Italia fascista (2000), al di là del più generale svecchiamento della storia

degli ebrei italiani rispetto alla pur sempre benemerita opera di Attilio

Milano.

Già Attilio Milano ebbe a sottolineare i due tempi in cui avvenne in

Italia (o almeno in buona parte della penisola) il processo

dell’emancipazione degli ebrei quando scrisse: «1791-1815: un convulso

quarto di secolo, in cui l’ebbrezza della equiparazione si impossessò anche

degli ebrei italiani, li esaltò, li illuse, li tradì». Perché, scomparsi i segni

della risonanza della Rivoluzione e del ciclone napoleonico, la

Restaurazione ripristinò buona parte dei limiti e dei divieti che la

presenza delle armate francesi aveva temporaneamente abbattuto

nell’Italia centro-settentrionale in territori piemontesi, lorenesi, austriaci

e financo pontifici. Tuttavia, con la sconfitta napoleonica e il ritiro delle

armate francesi quasi in nessuna parte dell’Italia il ripristino della

situazione ad essi anteriore significò il ritorno degli ebrei alle condizioni

restrittive precedenti, poiché una prima breccia nei loro statuti di

interdizione era stata pur sempre praticata. Soltanto nella Roma papalina

il ritorno del potere temporale comportò anche che gli ebrei fossero

ricacciati nel ghetto, che sarebbe stato dischiuso definitivamente soltanto

il 20 settembre del 1870. Quasi dappertutto aveva avuto inizio un

processo di liberalizzazione che la Restaurazione poté contenere ma non

fare regredire, come se le ondate egualitarie della Rivoluzione e della

dominazione napoleonica non si fossero mai abbattute sull’Italia.

L’emancipazione finale avvenne nel solco del Quarantotto italiano ed

europeo quando erano maturate anche nella coscienza civile e pubblica –

sono del 1837 le Interdizioni «israelitiche» di Carlo Cattaneo – le condizioni

per il pieno riconoscimento dell’equiparazione degli ebrei agli altri

cittadini degli Stati italiani nella conquista dei diritti civili. Lo Statuto

Albertino del 4 marzo 1848 non sancì l’agognata emancipazione ma ne

costituì il presupposto. Riconosceva intanto l’eguaglianza dei cittadini

senza distinzione di confessione; a questo primo riconoscimento fece

seguito il 29 marzo l’editto che riconosceva esplicitamente agli ebrei i

diritti civili, completato nei mesi successivi dalla legge del 19 giugno che

ne proclamava la piena integrazione anche nei diritti politici. In tal modo,

con questo complesso iter legislativo parallelo anche all’equiparazione di

altre minoranze (nel caso specifico i valdesi), si compiva anche un capitolo

della trasformazione in senso liberale del regno sabaudo. E nello stesso

tempo si stabilivano un precedente e un modello che, con le successive

annessioni al Regno di Sardegna di altri territori italiani attraverso le

guerre di indipendenza, avrebbero consentito di estendere anche alle altre

regioni i principi dell’emancipazione.

Si è avuta poi una totale revisione, se di fondazione non si volesse

parlare, di una storiografia sul razzismo italiano. Ferma restando

l’autonomia concettuale e fattuale della categoria dell’antisemitismo nelle

sue diverse declinazioni (come antigiudaismo cattolico e come

antisemitismo di derivazione laico-illuministica), merito dei nuovi studi è

stato quello di consentire un approccio globale al fenomeno del razzismo,

nella complessità delle sue componenti e delle sue derivazioni culturali,

nel cui alveo è venuto a situarsi nel periodo fascista anche l’antisemitismo,

con la radicalizzazione biologistica assunta dalla persecuzione contro gli

ebrei. Già la mostra bolognese La menzogna della razza del 1994, promossa

dal Centro culturale Furio Jesi, e il successivo convegno di studi derivato

dallo stesso ambito culturale (e sfociato nei contributi del volume Nel

nome della razza uscito nel 1999 a cura di Alberto Burgio) avevano messo

in evidenza la fecondità di approcci diversi ma convergenti alla

problematica dell’onda lunga di un razzismo italiano, sì da fare emergere

negli anni del fascismo non la risultante necessaria e scontata di una serie

di corposi precedenti, ma il momento di massima concentrazione e

condensazione di pulsioni, elaborazioni dottrinali ed esperienze pratiche

che non erano state estranee alle vicende storiche della cultura italiana nei

campi più diversi (dall’antropologia alla medicina, all’eugenetica,

dall’etnologia alla psicologia, alla demografia, alla geografia, alla

storiografia, alle scienze giuridiche). Pertanto, le leggi razziste del 1938

non potevano essere più considerate alla stregua di un masso erratico

caduto su un terreno vergine al di fuori di ogni precedente

contaminazione.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo