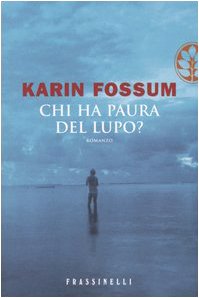

Chi ha paura del lupo? – Karin Fossum

SINTESI DEL LIBRO:

Un raggio abbagliante irruppe improvviso tra gli alberi.

A Kan

Colto di sorpresa, egli si fermò bruscamente. Si era alzato dal letto e

lentamente aveva attraversato, ancora insonnolito, la casa buia ed era uscito

sulla scala esterna. E il sole lo aveva colpito.

Fu come se gli avessero trafitto gli occhi con una lesina.

Istintivamente portò le mani al viso, ma la luce avanzò inesorabile

facendosi strada attraverso la cartilagine e le ossa, per penetrare infine nelle

tenebre del cranio. Tutto, dentro quella testa, diventò di un bianco lacerante.

I pensieri presero a vagare disordinatamente, frammentandosi in atomi.

Avrebbe voluto gridare con tutte le sue forze, ma non lo aveva mai fatto in

vita sua, ritenendolo al di sotto della sua dignità. Stringendo invece i denti

si impose di restare il più possibile fermo e silenzioso sulla scala. Qualcosa

stava accadendo. Il cuoio capelluto iniziò a contrarsi, con un crescente

formicolio. Si portò, tremante, le mani alla testa. Sentì che gli occhi si

stavano spostando verso le tempie e le narici si dilatavano fino a diventare

grandi come buchi di serrature. Emise un lamento soffocato, imponendosi

di resistere, ma nulla poté contro la violenza di quelle forze. A poco a poco

i tratti del viso gli si cancellarono; non rimase che un cranio nudo, ricoperto

di pelle bianca trasparente.

Lottò febbrilmente, emettendo deboli lamenti; cercò di palparsi le guance

per accertarsi che il viso fosse ancora al suo posto. Il naso si era fatto

molliccio e ripugnante. Ritrasse la mano. Aveva rovinato quel poco che era

rimasto e si rendeva conto che il naso stava scivolando via, perdendo la

forma come una prugna marcia.

Poi, di colpo, tutto si placò. Egli riprese lentamente fiato, sentì che la

faccia stava ritornando normale. Batté più volte le palpebre, aprì e richiuse

la bocca; ma nel momento in cui si apprestava a rientrare avvertì una fitta al

costato, come se lo avessero straziato gli artigli acuminati di un mostro

invisibile.

Si piegò ad arco, le braccia strette intorno al corpo per contrastare le

forze che con crescente energia gli stavano tirando la pelle del torace. I

capezzoli gli sparirono sotto le ascelle. La pelle del torso nudo gli si

assottigliò; pulsando sotto la pressione di un sangue nero, le vene

spiccavano nodose come gomene.

Piegato in due, intuì che stava accadendo qualcosa che lui non avrebbe

potuto impedire.

Improvvisamente, come un troll esposto ai raggi del sole, gli scoppiò la

pelle, provocando la fuoriuscita dei visceri. Cercò di bloccare l'efflusso

stringendo con le dita i margini della ferita, ma si accorse che tutto

traboccava, gli colava tra le dita e si accumulava davanti ai suoi piedi come

frattaglie di scarto in un mattatoio. Ingabbiato dietro le costole, il cuore

continuava atterrito a martellargli tumultuosamente in petto. Per infiniti

momenti rimase così, piegato in due, boccheggiando. La cavità addominale

era vuota. Aprì un occhio e vi gettò uno sguardo allarmato. Dal suo corpo

non fuoriusciva più niente. Con una mano si mise a raccattare

maldestramente il contenuto e lo ficcò alla rinfusa nel ventre, cercando con

l'altra mano di tenere ferma la pelle per evitare che gli intestini ricadessero

nuovamente.

Niente si ricollocò al posto giusto; emergevano protuberanze nei punti

più inverosimili, ma nessuno se ne sarebbe accorto se fosse riuscito a far

rimarginare la ferita. Sapeva di non essere fatto come gli altri, e che questo

non era visibile all'esterno.

Sempre stringendo i lembi della ferita con la mano sinistra, continuava

con la destra a pigiare la massa di intestini, riuscendo infine a introdurne la

maggior parte. Sui gradini non rimase che qualche traccia di sangue.

Premette con forza i margini della ferita e constatò che tutto cominciava a

richiudersi. Respirava piano, nel timore che il suo corpo tornasse a lacerarsi.

Stava ancora irrigidito sulla scala. I raggi bianchi del sole, acuminati come

una spada, splendevano ancora tra gli alberi. Ma lui era di nuovo sano e

salvo. Tutto era accaduto troppo in fretta, niente di più. Non si sarebbe

dovuto alzare dal letto e uscire avventatamente alla luce del sole. Si era

sempre mosso in un altro spazio e aveva visto il mondo attraverso un velo

scuro che attenuava la luce e i rumori esterni. Era lui stesso, con la forza

della concentrazione, a fare sì che quel velo fosse sempre al suo posto.

Questa volta aveva agito con sventatezza, gettandosi a capofitto nella luce

del nuovo giorno, senza riserve, come un bambino.

Gli era parso che la punizione fosse stata irragionevolmente dura. Infatti,

mentre dormiva nella sua branda malconcia, aveva fatto un sogno che lo

aveva spinto a balzare in piedi e uscire precipitosamente senza pensare alle

conseguenze. Chiuse gli occhi e richiamò alla memoria alcune immagini.

Quello che vide era sua madre, ai piedi della scala. Dalla sua bocca usciva a

fiotti sangue rosso e caldo. Grassoccia e tondeggiante nella sua vestaglietta

bianca a fiori, faceva pensare a una brocca capovolta da cui colava una salsa

rossa. Gli tornò in mente la sua voce, sempre accompagnata da un

malinconico suono di flauto. Lentamente rientrò in casa.

Questa è la storia di Errki.

Era cominciata così: aveva lasciato il manicomio alle tre del mattino.

«Non si chiama più manicomio, Errki; e anche se nel tuo universo privato

sei libero di chiamarlo come ti pare, sarebbe comunque opportuno che tu

tenessi conto degli altri e ti esprimessi diversamente. È questione di

cortesia. O di tatto, se vuoi. Non ne hai mai sentito parlare?» Quella donna,

perdio, era di una tale eloquenza da dargli l'impressione che ogni sua parola

scorresse sull'olio. Alle parole faceva seguire un suono, simile a quello di

uno stridulo organo elettrico.

«Si chiama Varden», disse lui allora, con un sorrisetto acido.

«Qui a Varden siamo tutti una grande famiglia. Il telefono suona: "Qui

Varden, posso aiutarla? Qualcuno può andare a ritirare la posta per

Varden?"» «Esattamente, è solo una questione di abitudine. Qui dentro

dobbiamo tutti dimostrare un po' di riguardo.» «Io no», ribatté lui,

immusonito. «Qui dentro mi ci hanno relegato in base al paragrafo cinque:

sono pericoloso per me e probabilmente per gli altri.» Si protese in avanti.

«È grazie alla mia malattia di merda se ti becchi uno stipendio di livello

ventisette!» le sussurrò all'orecchio.

La sorvegliante notturna ebbe un tremito. Era il momento della giornata

in cui si sentiva più vulnerabile. Una terra di nessuno tra la notte e il

mattino, un vuoto grigiastro in cui gli uccelli tacevano e non si era mai

sicuri di poterne risentire il canto. Un vuoto in cui tutto poteva accadere e

che lei ancora ignorava. Si accasciò sulla sedia, improvvisamente esausta.

Senza la forza di percepire il dolore di lui, ricordare chi era, rendersi

conto che era nelle sue mani. Lo riteneva semplicemente disgustoso,

egocentrico e brutto.

«Me ne rendo conto», sibilò. «Ma, dopotutto, sei qui da quattro mesi e, a

quanto pare, ti ci trovi abbastanza a tuo agio.» Pronunciò quella frase con le

labbra strette come il becco di una gallina. E l'organo eseguì un accordo

dissonante.

A questo punto se la squagliò. Fu un'impresa facile. La notte era calda e

la finestra socchiusa aveva uno spiraglio di quindici centimetri. Il battente

era stato fissato al telaio con un listello d'acciaio, ma lui risolse il problema

smontando il tutto con l'aiuto della fibbia della cintura. Le viti si staccarono

con facilità dal legno fradicio di quell'edificio vecchio di almeno cent'anni.

La sua camera era situata al pianterreno. Con la leggerezza di un passero

saltò dalla finestra e atterrò sull'aiuola.

Evitò di attraversare il parcheggio e si inoltrò nel bosco, inerpicandosi sul

sentiero che conduceva al laghetto, che tutti chiamavano il Pozzo. Poco

importava dove stava andando.

L'essenziale era non mettere mai più piede a Varden.

Il laghetto era bello, nella sua modestia. Non si dava importanza, giaceva

tranquillo e senza un'increspatura in quello scenario aperto e silenzioso.

Non lo respingeva, né lo attirava con le lusinghe a gettarsi in acqua. Non lo

toccava. Era lì, semplicemente.

L'ospedale psichiatrico era a un tiro di schioppo, nascosto dagli alberi.

Nestor lo pregò di fermarsi per qualche istante, e lui si fermò. Abbassò lo

sguardo sull'acqua scura del Pozzo. Nella sua mente affiorò il ricordo di

Tormod, che avevano trovato galleggiante con la faccia in giù, i guanti di

gomma che portava sempre e i capelli biondi che fluttuavano nell'acqua

verdastra. Non aveva un bell'aspetto, del resto non l'aveva mai avuto. Era

grasso e flaccido, aveva gli occhi inespressivi e, per giunta, era stupido. Un

tipo gelatinoso e ripugnante, che se ne andava in giro chiedendo scusa a

tutti, timoroso di contagiarli, di scomodarli, di rischiare che qualcuno

avvertisse il suo alito fetido. Quel poveretto, adesso, era nella casa del

Signore. Forse si aggirava su una nuvola sollevando spruzzi, finalmente

liberato da quei suoi guanti umidi. Chissà che non avesse ritrovato sua

madre, forse anche lei a zonzo su una nuvola accanto alla sua. L'aveva

amata, sua madre. Al ricordo di Tormod e dei suoi occhi sfuggenti dalle

ciglia chiare sentì un groppo in gola. Fece con il suo corpo esile un moto di

stizza, poi riprese a camminare.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo