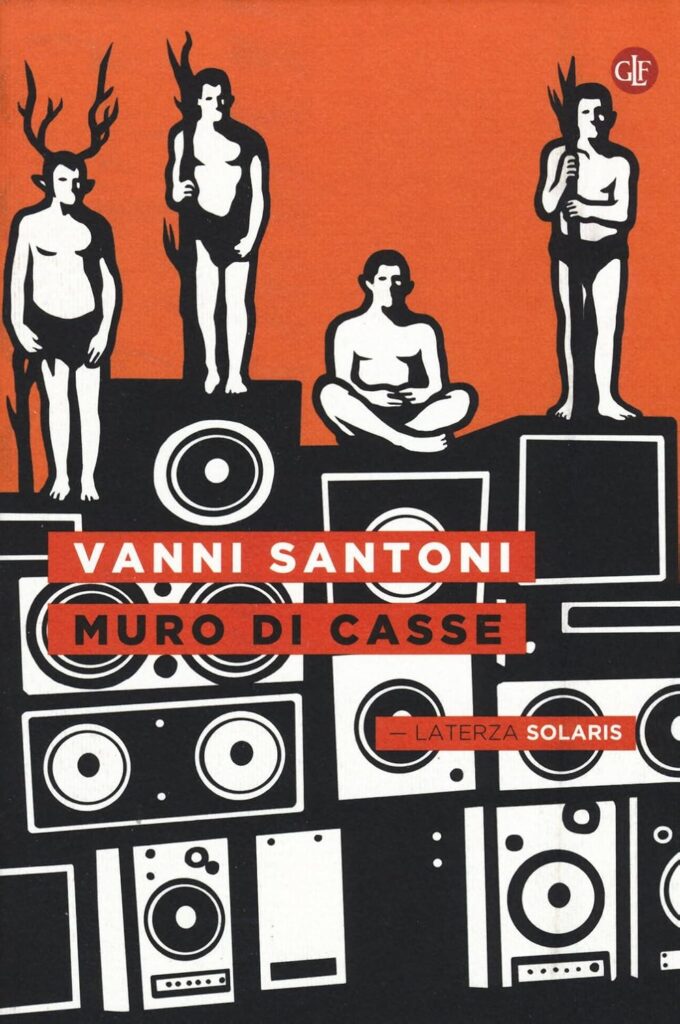

Muro di casse – Vanni Santoni

SINTESI DEL LIBRO:

Mi avevano pubblicato un romanzo che si basava su cose che

avevo visto con i miei occhi al paese e mi sembrava logico scriverne

un altro partendo da altre che avevo visto fuori, qualche anno più

tardi. Tra l’altro erano cose molto più interessanti: al mio paese avevo

visto soprattutto serate al bar e strippate in casa della peggio gente,

mentre in giro per l’Europa avevo avuto esperienza dell’unica cultura

giovanile genuina dei miei anni – la azzardo, e tu interpretala nella

direzione che preferisci: della cosa migliore realizzata dalla mia

generazione. Avevo pensato che per fare un romanzo dalla mia

esperienza delle feste, ovvero di tutto quel complesso di persone,

eventi, assembramenti e spostamenti che i giornali chiamano rave (e

quelli un po’ più avveduti, free party e teknival, dato che, a voler

essere precisi fino alla pedanteria, rave sono soltanto quelle feste

svoltesi nel Regno Unito tra il 1986 e il 1993

1), sarebbe stato

necessario anzitutto dividersi in due protagonisti. Questo perché

erano state due le grandi stagioni, strettamente imparentate, sebbene

una fosse decisamente più selvaggia dell’altra: c’erano le feste, e poi

c’erano le serate nei locali, quella che i giornali che volevano apparire

vicini ai giovani chiamavano “club culture”. Oggi la club culture è

sepolta, di feste se ne fanno meno e comunque non così grandi o

non così a occidente, e soltanto una terza e più tardiva stagione,

quella dei festival, ovvero dei raduni goa (o psytrance, a essere, di

nuovo, precisi) vive una bella salute. Per questo mi sembrava

sensato ambientarci un romanzo, in quelle decennali stagioni. Per

documentare (dimenticavo, o meglio non sapevo, che non bisogna

mai scrivere un romanzo solo per documentare) e anche per rendere

giustizia a qualcosa la cui portata e il cui splendore erano sconosciuti

a chi non era insieme a noi quelle notti e quei giorni (e quelle notti e

quei giorni e quelle notti e quei giorni e quelle notti e quei giorni... Ma

ignoravo anche che non bisogna mai scrivere solo per celebrare).

Pensai allora che la figura di un personaggio troppo vicino a me,

qualcuno che avesse vissuto entrambi i contesti, spostandosi dalla

fruizione, che forse un tempo si sarebbe potuta dire “borghese”, delle

serate, magari nell’ambito di un Erasmus o di una vacanza in giro per

capitali europee, alla partecipazione attiva e dunque, sia pure con

una componente edonistica, “militante” (che poi, chi me l’ha messa in

testa questa idea che edonistico accanto a militante richiede un “sia

pure”?), al movimento delle feste, non fosse abbastanza

interessante. Era forse un desiderio di purezza, quello che mi portò a

creare due figure, a tentare di dividermi tra Isabella, la raver

irriducibile, e suo fratello Aurelio, un cimbellone che se ne andava in

giro un po’ a casaccio per i club delle varie capitali europee. Il

risultato era che Isabella era un’idealizzazione, e quindi rimaneva

sulle palle a leggerla, mentre suo fratello, al quale avevo affidato tutte

le parti di me che valutavo peggiori, era una persona così orrenda da

essere fondamentalmente impossibile da amare. La sorella tornava a

casa dei suoi dopo anni, il fratello partiva (naturalmente per una

vacanza, il maledetto nullafacente), gli equilibri familiari si

spezzavano, la verità veniva messa a nudo, e intanto i salti tra i

ricordi di lei, tutti di feste in giro per i più assurdi angoli d’Europa, e

quello che faceva lui a Londra, Madrid o Amsterdam, avrebbero

dovuto far emergere una storia e una mappa di quello che era stato il

movimento dei free party da un lato, e la club culture dall’altro; di tutto

ciò che era fiorito, maturato e marcito intorno all’avvento della musica

elettronica in Europa.

All’inizio del romanzo, si sarebbero dovuti incontrare a Christiania.

Christiania è quella cittadella hippy piazzata in mezzo a Copenhagen,

negli edifici di quella che era stata una base navale. Non c’entra poi

troppo con le feste se non per l’essere a sua volta una zona

autonoma, la sua storia è altra cosa, altro discorso, ma quando a

cavallo del duemila tutta Europa era uno spuntare di muri di casse e

furgoni Westfalia pieni di spostati a cucinare ketamina in padella, ogni

snodo controculturale preesistente diventava per forza di cose un

punto di riferimento. Per dire, anche a Firenze avevamo uno spazio

autogestito, per storia politica pure moderato, nel quale mai

mancavano due o tre furgoni di cani e teknusi parcheggiati in cortile.

Mentre scrivevo la scena in cui il fratello, in visita a Christiania in uno

dei suoi giri da turista, incontrava la sorella dopo anni, e lei si

aggregava e si faceva riportare in Italia, pensavo che sarebbe stato

sensato farli partire da lì perché Christiania era comunque la più

grande esperienza di autogestione in Europa, la madre di tutte le

TAZ, eccetera eccetera, ma la verità era che mi premeva piazzare

Isabella a Christiania perché ci avevo vissuto anch’io, e in qualche

modo, sia pure con i mille filtri della finzione romanzesca, lo volevo

dire. La sindrome da medaglia, atteggiamento affatto adolescenziale

e purtroppo frequente tanto negli ambienti degli squat quanto in quelli

delle feste, dove i “gradi” si misurano in base alla radicalità delle

esperienze fatte e al tempo speso sulla scena, in una continua e futile

sacralizzazione dell’autenticità (a meno di esserti trasformato in

vecchia gloria, e allora puoi esserti pure preso i cartoni con gli Spiral

Tribe ma strapperai solo qualche sorriso bonario), e infatti la prima

volta che arrivai, poco più che adolescente, a Christiania e mi persi

tra quei banchetti che vendevano plance di marocco da un etto e

venticinque e quelle grandi case ricavate dai prefabbricati e tutte

coperte di graffiti, pensai che avrei dovuto venirci ad abitare; e

quando più tardi lo feci, per anni non mancai di ricordarlo a chiunque,

quasi che la cosa mi ponesse su un gradino più alto rispetto a questo

o quel compagno di viaggio. Quello che non dicevo è come

funzionano le cose lì. Perché a Christiania non è che ci siano troppe

case, né del resto se ne costruiscono (il rischio è piuttosto che le

tirino giù) sicché l’unico modo per abitarci, per piazzare insomma

quella medaglia sulla felpaccia, è mettersi con qualcuno che già ci

abita.

Marilith era più grande di me di dieci anni; con quei dreadlock

biondi e quelle braccia sempre nude, giuro che la prima volta che la

vidi mi sembrò pure bellissima. Del resto metà degli scombinati di lì le

facevano la corte, sono cose che un’opinione la influenzano. Ma

neanche potevo pensare in simili termini, a quei tempi. Lei era la

chiave per quel posto, e poi a ventidue anni hai ancora addosso

quella logica da liceo in cui tutto ciò che non è orribile è scopabile, e

se dà pure status, se ti fa entrare di diritto in una consorteria,

neanche ci pensi su. Mi seduceva anche il fatto che una donna

adulta, una donna che aveva accesso a riserve infinite di canapa e

funghetti, potesse prendermi a vivere con lei.

Non era molto bello scoparci, perché Marilith era fatta bene ma

alta, un metro e ottantacinque, e solida, sicché pesava molto e aveva

una forza brutale, anzi molto presto diventò proprio un’esperienza

sgradevole, era troppo tosta, una enorme massa di gomma dura che

scattava e si agitava intorno a una vagina, che mi schiacciava e

divorava. In effetti, dopo due settimane da che mi aveva preso in

casa, mi ero bell’e divertito. Mi era venuto a noia il modo in cui

gridava Iacopo, che era tipo YA-GÅ-PÅ, e il modo in cui rideva, e

quello in cui si ubriacava e su tutto la sua mole rispetto a me che ai

tempi ero davvero molto magro, e quando poi un giorno (stavo lì da

una ventina, più o meno), si piazzò in casa un suo vecchio amante

che te lo avrei fatto vedere, sembrava Freewheelin’ Frankie dei Freak

Brothers ma senza più un braccio, e aveva pure la pretesa di

rimanere lì da noi per non si sa quanti giorni – c’era qualcosa di non

detto? Lei si aspettava che facessi l’uomo? Che mettessi alla porta

quell’invalido o che lo menassi (con tutto che poi magari era l’invalido

a dare una coltellata a me)? Dovevo scopare anche con lui? Farci

amicizia? COSA? – mi forzai a entrare in confidenza con un camper

di tekno traveller inglesi che si erano parcheggiati a Christiania per

qualche giorno, e con loro scappai. Prima di capire che dovevo tirar

via anche quella felpa di Christiania con i tre tondi gialli sulla schiena,

ci misi un po’ di anni.

Venni via con quegli inglesi perché avevano in programma, dopo

un passaggio a Roubaix, di scendere fino a Bologna. Dove fosse di

preciso Roubaix non lo sapevo ma era chiaro che stava in Francia

(c’era del resto la Parigi-Roubaix) e mi parve ragionevole. Che poi, lo

dovevo capire subito che saremmo finiti chissà dove, ma avevo pochi

soldi e la casa dell’orchessa andava abbandonata. Avevano un

modesto soundsystem e come tribe si chiamavano Rolling Thunder,

anche se poi tra loro solo due sapevano mettere i dischi e per gli altri

il

discorso era più che altro muovere ketch e fumo e vendere i

palloncini con l’ossido d’azoto. Inglesi poi in realtà erano solo i due

che suonavano, c’erano poi un francese, un’austriaca, un’italiana,

due cani e una coppia di scozzesi con un altro furgone. In ogni caso

si parlava inglese. Rispetto alle tribe che conoscevo di persona, tutte

italiane, tutte un “figa” o un “dé”, secondo che fossero brianzole o di

Cecina, costoro mi sarebbero poi sembrati i più adatti come base per

dare forma ai compagni di viaggio di “Isabella”. C’erano Jody,

l’inglese violento e spiccio e però cazzuto e giusto che a ripensarci

oggi sembrava uscito da This is England, e poi Mike il mezzo

giamaicano, quello di talento che infatti qualche anno dopo avrebbe

lasciato la tribe per andare a suonare nel giro dei club, Renault il

francese allucinato, Beatrix di Vienna, Viridiana l’italiana, Scot e

Sophie i veterani che arrivavano dai new age traveller, da un mondo

anteriore, ascendente per più d’un verso di quello che andavo

esperendo, e poi, tutti un leccare, un abbaiare, uno scalpicciare e

rotolarsi nella polvere impestata, i due molossi Maya e Vingt-trois. E

con loro Isabella, ovvero io, ma il punto è che quei sette, nella realtà,

mi rimanevano sulle palle, giusto i cani e Viridiana mi stavano

simpatici, ed è dura far materia romanzesca di qualcosa che non ti

piace. Se da un lato incarnavano l’ideale cosmopolita delle feste

libere (e anzi se ero partito con loro era forse per mettere un’altra

medaglia sulla felpa), dall’altro – oh, forse ero io – mi trovavo troppo

meglio con i cecinesi o i brianzoli che con degli inglesi teste di cazzo,

un francese allucinato, una stronza austriaca e tutto il resto della

banda. L’unica che si salvava era Viridiana, appunto, ma era ostile e

dura come un pannello di ferro, e a volte penso che se dopo la sera,

diversi giorni più in là, in cui facemmo l’amore, non volle più farlo, non

era perché prima stava col francese, ma perché non aveva ancora

stabilito se ero abbastanza addentro le feste o no (se aveva

acconsentito una prima volta era perché aveva visto che vivevo a

Christiania, immagino).

Seduto nel retro del furgone dei Rolling Thunder mi feci

Copenhagen-Roubaix, che sono 997 chilometri senza contare che

Jody sbagliò strada due volte e da Brema finimmo a Hannover, e poi

in Belgio perdemmo non si sa come un giorno intero intorno a

Charleroi, e siccome di soldi non ce n’erano tanti, si mangiava di

merda e si fumava il giusto (e quindi figuriamoci il resto, a parte

Beatrix che stagnolava di nascosto, ma si vede che la roba era sua) e

a tornare oggi a certi tramonti sulle piazzole autostradali del Belgio

momenti che sarebbero stati perfetti per offrire la sponda a frasi tipo

Non potrete certo venirci a dire che non eravamo liberi – in quella

bellezza io pensavo solo Ma quando cazzo gireranno il culo verso

l’Italia ’sti spostati, e però a ripensarci devo fare comunque i conti col

fatto che, oh, non mi saranno piaciuti e io non sarò piaciuto a loro, ma

non mi avevano mai visto e mi avevano preso su, e quel che c’era

l’avevano sempre diviso senza approfittarsi. Fatto sta, comunque,

che arrivato a Roubaix avevo già litigato due volte con Jody e una

con Scot e voglia di far festa ne avevo poca.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo