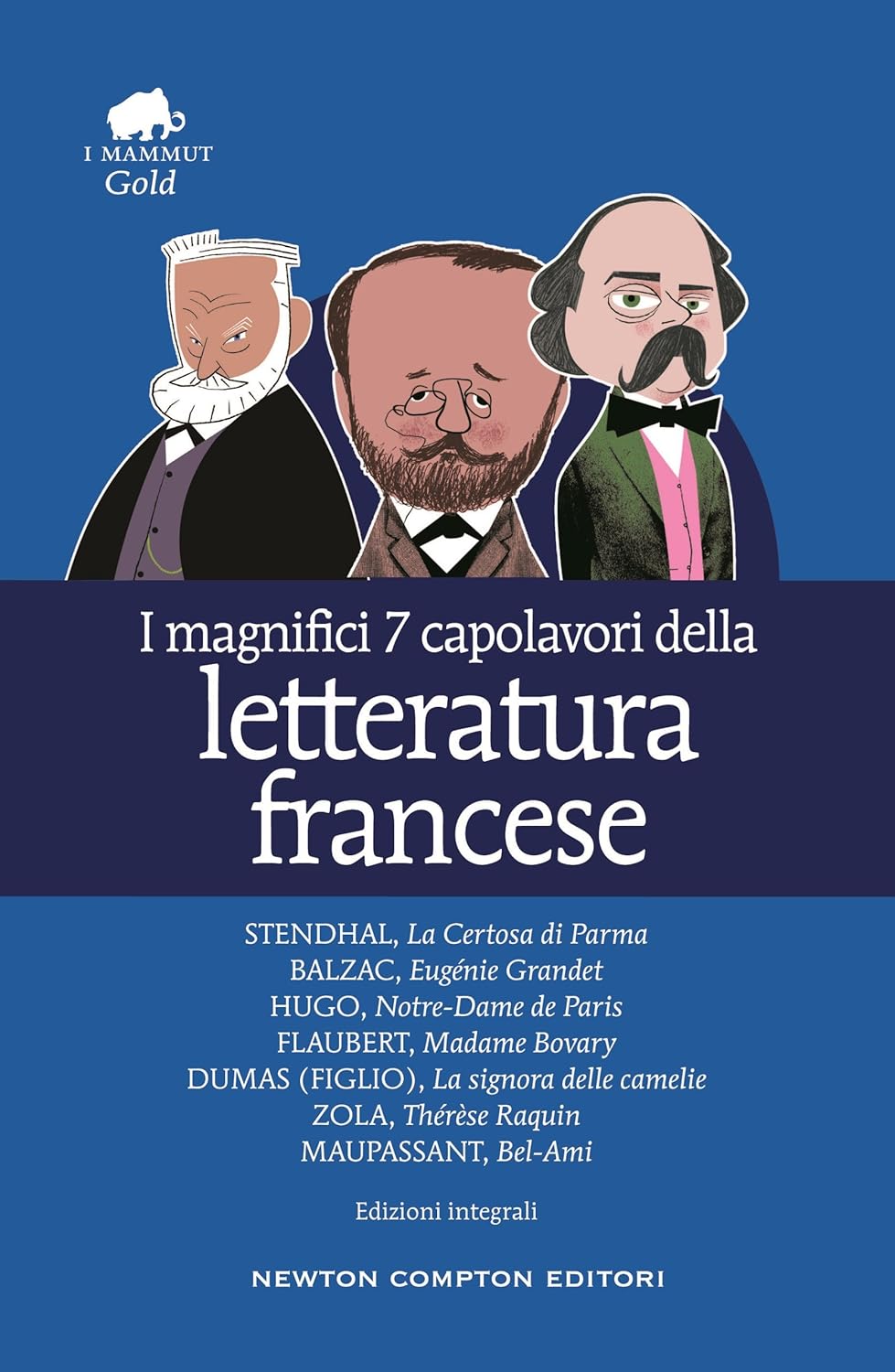

I magnifici 7 capolavori della letteratura francese – Autori Vari

SINTESI DEL LIBRO:

LA CERTOSA DI PARMA

Introduzione di Attilio Scarpellini

Titolo originale: La Chartreuse de Parme, traduzione di Ferdinando Martini.

Introduzione

Bisogna adorare Fabrizio Del Dongo.

Maurice Barrès

Nell’autunno del 1893 un giovane scrittore francese vaga per Parma in

balia della commozione. Si abbandona ad una delle sue fantasticherie

preferite: indovinare le parole della preghiera che Fabrizio Del Dongo lesse

nella chiesa della Visitazione la sera in cui Clelia Conti venne ad ascoltarlo.

Maurice Barrès non cerca la precisione dei luoghi stendhaliani, sa che La

Certosa di Parma non è un Baedeker. Cerca le parole che nel testo non ci

sono, circola nei vicoli ariosi del non detto, dove l’ombra di Fabrizio è

ancora in agguato, alla Steccata, dove ora suonano le sette, mentre un tempo

suonò la mezzanotte. L’autore di Du sang, de la volupté et de la mort ha

capito che il segreto della Certosa di Parma sta proprio nella sua elusività,

anche rispetto alla letteratura. La forza di Fabrizio consiste nell’essere

ignoto a se stesso, l’incanto della Sanseverina nell’essere inconoscibile agli

altri. La Certosa è un libro che viene dopo il libro: resistendo

all’interpretazione, ottusamente, si riapre nel respiro voluttuoso dei ritratti

del Correggio o inseguendo il crepuscolo per le vie di Parma dove l’anima

cita direttamente da se stessa. Barrès recensisce un «piacere mortale di

soffrire volontariamente su aghi acuminati, sapendo che la nostra vita passa,

perdendosi in volgarità», un’espressione quasi perfettamente stendhaliana

che dipinge la nostalgia per la felicità che ci sfugge nei prosaici primi piani

della realtà. Mentre l’arte riporta a noi la luce tremula della lontananza, è

un sogno che fa tralucere la superficie, come in un’epifania: «L’arte del

Correggio», scrive Stendhal nella sua Histoire de la peinture en Italie, «fu di

dipingere come in lontananza anche le figure di primo piano». Potrebbe

esser questo il manifesto compositivo della Certosa, l’idea di sovrapporre

alla parabola inesorabile di un destino l’incertezza di un’aura, di rispondere

al determinismo del tema (e tutto il romanzo stendhaliano si offre come lo

sviluppo dello sfortunato tema astrale di Fabrizio) con la felicità della

variazione e l’infinito del ritratto. Questa resistenza all’interpretazione non è

l’ultima delle ragioni del relativo insuccesso della Certosa all’epoca della

sua pubblicazione. Quando Barrès scrive, la strada al cuore “anti-storico”

del romanzo stendhaliano è stata già aperta da Barbey d’Aurevilly e da

Bourget, da scrittori cioè che nel fallimento di Fabrizio – l’eroe che traversa

il campo di Waterloo senza vedere nulla – possono pienamente riconoscersi.

Nel frattempo l’anacronismo della Certosa è stato salutato da una salva di

scomuniche eccellenti che portano le firme di Sainte-Beuve, de Vigny,

Flaubert e si prolungano nella bocciatura di Zola. Tra tanti misconoscimenti,

il più duro, il più impietoso è forse quello espresso da Flaubert nel suo

carteggio con Louise Colet. Ma esso desta meno scandalo perché è frutto di

un’idiosincrasia estetica: il romanziere che vuole portare la prosa al livello

della poesia non può simpatizzare con uno scrittore che esprime ad un tempo

una caparbia volontà di raccontare – di «raccontare narrativamente», per

servirsi di una ridondante formula dello stesso Stendhal – ed una grande

diffidenza nei confronti del linguaggio. Stendhal è pur sempre colui che con

Rousseau antepone l’unità del sentimento, l’ensemble de la vie qui doit

parler, a quella della forma, lo scrittore che ne La Duchessa di Palliano si

lascia sfuggire questa ammissione rivelatrice: «Le parole sono sempre una

forza che cerchiamo fuori di noi». Le parole vengono dopo. Ma la condanna

di Zola è ancor più significativa perché espelle l’autore della Certosa dal

canone del realismo e decreta senza mezzi termini che il romanzo è

letterariamente un fallimento: «Tutti noi siamo molto infastiditi dalla

composizione frettolosa e dallo stile scorretto di Stendhal». Tra i

contemporanei della Certosa solo Balzac sembra accogliere con entusiasmo

un’opera in cui «il sublime irrompe di capitolo in capitolo». Ma anche tra gli

elogi e le riserve che l’autore de La Comédie Humaine esprime sul romanzo

italiano del «signor Beyle» si agita l’ombra del fraintendimento. Per Balzac

la Certosa è soprattutto un romanzo politico, una sorta di Principe Moderno,

l’opera che Machiavelli «scriverebbe se vivesse proscritto nell’Italia del XIX

secolo». Se il romanzo tarda a conquistarsi un pubblico è perché in realtà

esso è destinato ai diplomatici, agli statisti, a quelle «dodici o quindicimila

persone che sono alla testa dell’Europa». Lo Stendhal della Certosa di Parma

sarebbe insomma soprattutto un diplomatico che scrive, un fine politologo

alle prese con un soggetto grandioso – l’Italia paralizzata dall’assolutismo –

nel quale non è difficile scorgere l’altra faccia del moralista giacobino de Il

rosso e il nero. Lo scrittore che per tutta la vita ha lottato per non essere

schiacciato nei limiti angusti della propria identità pubblica, l’uomo che per

essere se stesso si rifugia nella pseudonimia, come i suoi personaggi

assaporano la felicità nelle torri, nei conventi, nella penombra degli amori

furtivi, si ritrova segregato in una definizione all’interno della sua stessa

opera. Nel lusinghiero giudizio di Balzac la lotta tra Beyle e Stendhal si sta

ancora risolvendo con lo smacco di quest’ultimo. Il riduttivismo dell’autore

di Papà Goriot, d’altronde, diventa ben visibile quando dal contenuto si

passa alla forma: alla forza delle idee della Certosa corrisponde la debolezza

di uno stile trascurato, dove gli strafalcioni grammaticali non si contano e la

lingua è appena «una vernice messa sul pensiero». Il risultato artistico in

altre parole è mediocre. E se la tesi del Principe Moderno non farà poi tanta

strada, il paragrafo sulle incongruenze compositive e stilistiche diverrà una

sosta obbligata per quasi tutte le letture successive. Per essere un capolavoro

– ripeterà più di recente il francesista italiano Mario Bonfantini – alla

Certosa manca ancora qualcosa, la compatta unità di una costruzione

integrata in tutte le sue parti, la possibilità di reperire in ogni sua pagina

qualcosa di memorabile, come se quest’opera della vecchiaia non riuscisse

ad esser saggia. E di fatti saggia non è, se mai è santa e dunque stolta: un

po’ come quell’energumeno di Fabrizio Del Dongo e tutti quei personaggi –

dalla Sanseverina al conte Mosca, dall’abate Blanes a Clelia Conti –

costruiti solo dal rilievo di una profonda simpatia, con quell’impasto di

«tenerezza ed allegria» che affascinava Stendhal nella musica di Cimarosa.

E forse non è un capolavoro: è un miracolo, un dono della vita alla

letteratura, che nella lingua è rimasto mal tradotto.

Sulla Francia romantica la figura di Fabrizio Del Dongo passa come una

meteora fugace e, soprattutto, anomala. Questo figlio tardivo della solitudine

rousseauiana, che a Sainte-Beuve appare piatto solo perché e incapace di

rappresentarsi a se stesso, sembra ancora meno degno di imitazione di Julien

Sorel, il suo alter ego de Il rosso e il nero. A Hippolyte Taine, stendhaliano

della prima ora, occorrerà passare attraverso la Comune e la repressione

versagliese per giudicare «odioso» Julien e sostituire al suo romanzo quello

di Fabrizio come libro di culto. Ma La Certosa non è una semplice

ritrattazione del Rosso e il nero: Fabrizio è ancora Julien, lo specchio è stato

solo rovesciato; le movenze calcolate di quest’ultimo si sono rotte nella sua

fluidità, ciò che prima era lontano – la grazia dell’assoluta identità con se

stessi – ora irrompe, e irrompe nella vicinanza dell’altro, nell’inno

appassionato dell’amore. Di preferibile alla solitudine, per Stendhal, c’è solo

la solitudine amplificata dell’amore, il cerchio magico che si stringe intorno

a due esseri nel momento del loro totale spaesamento rispetto al mondo. La

parabola di Fabrizio Del Dongo va nel senso opposto a quella di Julien

Sorel. Julien entra nel mondo, Fabrizio ne esce. Il figlio del carpentiere tenta

l’assalto al cielo della considerazione sociale, lotta per conquistarsi un posto

al sole nella Francia della Restaurazione. Si esercita nell’ipocrisia, segue

costantemente dei modelli (primo tra tutti quello napoleonico), cade in corsa.

Il figlio del marchese Del Dongo lascia quell’aristocrazia senza nobiltà che

per Stendhal rappresenta il peggiore dei mali e cerca anch’egli la strada

della gloria, assiste all’entrata dei francesi a Milano, fugge verso Waterloo,

si lega agli ambienti liberali, uccide un uomo, ma alla fine un fondamentale

sviamento lo porta altrove, non a costruirsi una carriera, bensì a dileguarsi

tra le mura di un convento. Questo sviamento è la differenza della passione:

Fabrizio cade inseguendo se stesso, Julien inseguendo il riconoscimento

degli altri. Cosa li accomuna, dunque, a parte l’ammirazione per

Napoleone? L’immaginazione, il potere dell’immaginazione di azzerare le

pretese della volontà, rendendo lontano quel che è vicino e vicino quel che è

lontano, facendo vedere quel che non si era previsto di vedere, dissolvendo

quel che doveva esser visto: la Waterloo di Fabrizio, la Parigi di Julien.

Queste miracolose cancellazioni dell’evento, che nella trasparenza del

protagonista della Certosa riescono a fluire senza intoppi, aggrediscono il

volitivo Julien a tradimento. «Quando scorse Parigi di lontano», dice

Stendhal descrivendo l’ingresso del giovane Sorel nella capitale, «rimase

quasi indifferente. I suoi sogni d’avvenire erano sopraffatti dal ricordo ancor

vivo delle ultime ventiquattr’ore trascorse a Verrières». Il congegno

romanzesco del Rosso dipende dalla volontà di Julien di non lasciarsi

sopraffare dalla tenerezza, quello anti-romanzesco della Certosa

dall’abbandono di Fabrizio all’imprevedibilità della passione – a Clelia

contemplata dalla finestra di una prigione. Tra l’uno e l’altro, l’urgenza di

vivere la bellezza ha provocato uno spasmo imperioso nel cuore di un

vecchio amante. In poco più di un mese Beyle ha composto il suo testamento

romanzesco. La relativa sfortuna critica, i fraintendimenti nei quali il

romanzo è incappato fin dal suo primo apparire, le reticenze che ancora lo

velano, destano così meno stupore: Fabrizio è tutt’altro che un eroe

dialettico, è una figura della grazia colta nel pieno fallimento della sua

venuta al mondo (la bizzarra profezia di Blanes in cui si iscrive il suo tema:

«Non avrai molto onore»). Invece di esibirsi: nessuna sfida lanciata dai

gradini del patibolo, nessuna confessione per quest’anima che si scruta nel

dubbio e nella certezza si acceca. Solo il sudario della Certosa che alla fine

gli si avvolge attorno, rilanciando chissà dove il suo segreto. Il vento soffia

dove vuole.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo