A conti fatti – Quarant’anni di capitalismo italiano – Franco Bernabè

SINTESI DEL LIBRO:

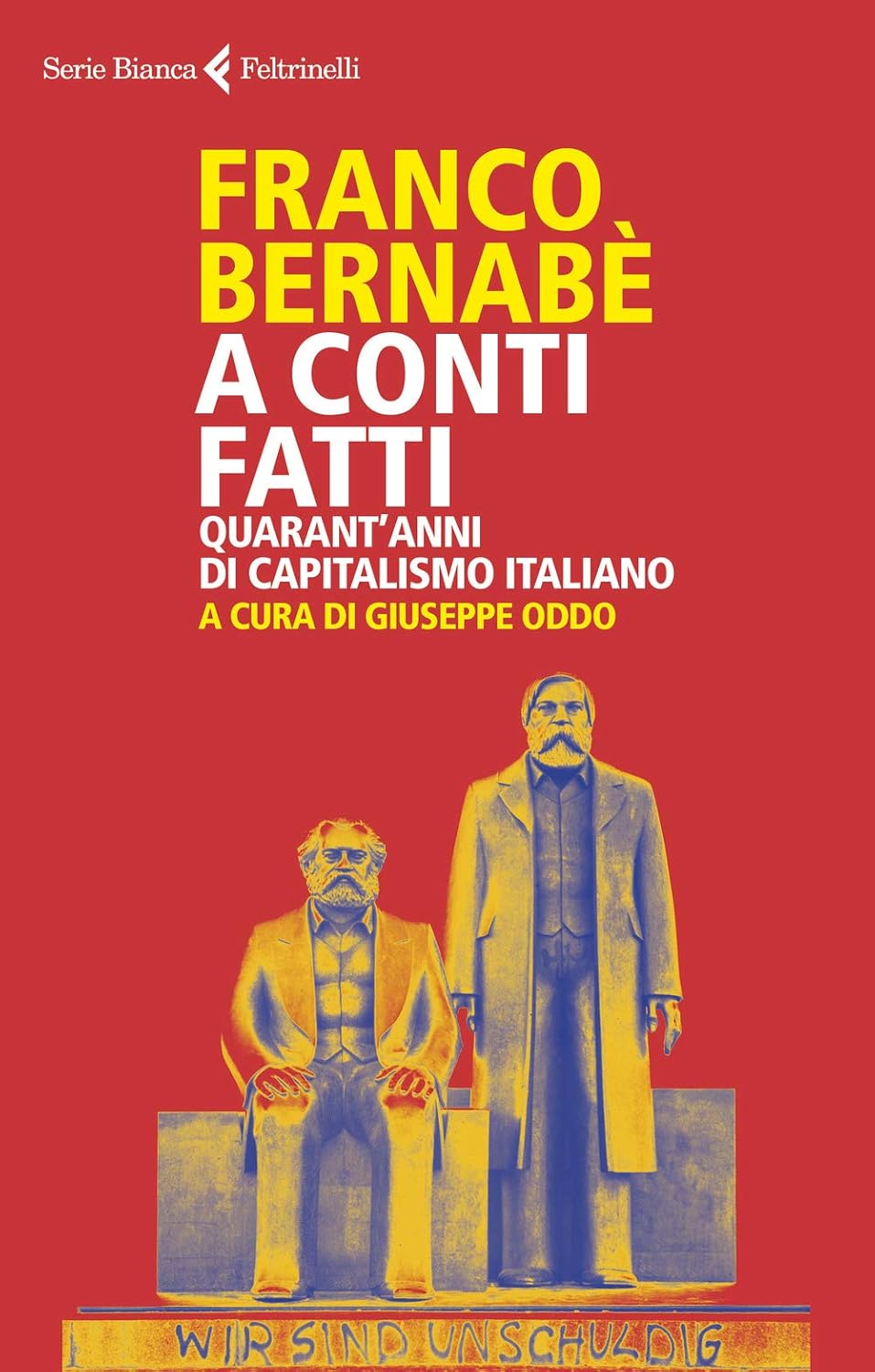

La statua di Karl Marx e Friedrich Engels era ancora al suo posto

in un’area un po’ appartata tra la Karl Liebknecht Strasse e la

Spandauer Strasse in quello che fino a poco tempo prima era stato il

centro di Berlino Est. Lo scultore che l’aveva realizzata, Ludwig

Engelhardt, l’avrebbe voluta all’estremità occidentale della piazza,

dove in precedenza si trovava un importante monumento del periodo

guglielmino, ma le autorità della Germania comunista, che forse

avevano percepito i primi scricchiolii del sistema, avevano optato per

una posizione più discreta. Sulla base di granito che reggeva

l’imponente gruppo in bronzo qualcuno aveva scritto con mano

malferma Wir sind unschuldig: “Siamo innocenti”. Testimonianza

discreta e malinconica di una rivoluzione che aveva cambiato la

storia.

Era l’autunno 1990 e la riunificazione delle due Germanie era stata

dichiarata da pochi giorni. Il tempo a Berlino era umido e nebbioso,

ma avevo deciso di vedere la città a pochi mesi dalla caduta del

Muro e avevo convinto mia moglie, Grazia, a seguirmi con la scusa

di una visita all’“Isola dei musei” finalmente accessibile senza la

necessità di visti. A Mitte, il quartiere che oggi è il centro artistico e

culturale di Berlino e che nella Germania comunista avrebbe dovuto

rappresentare la celebrazione monumentale del regime, erano

ancora visibili i segni del passato accanto alla straordinaria

eccitazione del presente. Le numerose brecce che erano state

aperte lungo il Muro, nei tratti in cui non era stato abbattuto, erano la

rappresentazione tangibile della caduta della cortina di ferro che

aveva diviso l’Europa in due.

Gli avvenimenti che si erano susseguiti nei paesi dell’Est nel corso

del 1989 avevano avuto un effetto dirompente. Nel giro di pochi mesi

i

regimi comunisti del Vecchio continente erano stati travolti. Tutto

era cominciato in Polonia, dove alle elezioni di giugno il sindacato

cattolico di Lech Wałesa, Solidarność, aveva conquistato una

larghissima maggioranza in parlamento. Dalla Polonia il movimento

si era esteso all’Ungheria e poi alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria, ai

paesi baltici. Era la vittoria della democrazia sul comunismo ma

anche l’inizio di una profonda trasformazione delle economie

occidentali. L’eccitazione per il cambiamento era tale che il politologo

americano Francis Fukuyama, in un impeto di entusiasmo, s’era

avventurato a proclamare, in un suo celebre saggio, la fine della

storia: l’adesione alle regole del capitalismo e ai principi della

democrazia liberale come punto d’arrivo dello sviluppo umano e

l’avvio di una fase di prosperità e di pace che avrebbe mutato i

destini dell’umanità.

Economia mista al capolinea

Il vento del cambiamento in tutta Europa stava spazzando via il

modello di economia mista che aveva favorito la rinascita dopo la

guerra. Un modello in cui convivevano intervento pubblico e

iniziativa privata, con la spesa pubblica ad alimentare investimenti

infrastrutturali e trasferimenti dello Stato. Le origini culturali del

cambiamento risalivano agli anni settanta: a Friedrich von Hayek e a

Milton Friedman, premi Nobel per l’economia, alle teorie di Michael

Jensen e di William H. Meckling sulla creazione di valore per

l’azionista come solo fine dell’impresa e alle osservazioni dello

stesso Friedman sulla natura dell’impresa. All’inizio degli anni ottanta

questa scuola di pensiero s’era tradotta in concreti programmi politici

che richiedevano un ambiente macroeconomico senza inflazione,

una concorrenza libera di operare su qualsiasi mercato, compreso

quello del lavoro, e nessun intervento dello Stato in economia.

La ricetta fu applicata inizialmente nei paesi anglosassoni. Nel

1981 il presidente americano Ronald Reagan licenziò in tronco

11.359 controllori di volo che scioperavano, sostituendoli con i

militari. E altrettanto dura fu nel 1984 la premier britannica

conservatrice Margaret Thatcher con i minatori in sciopero: protesta

culminata nella progressiva chiusura dei pozzi carboniferi dello

Yorkshire, della Scozia, del Galles e del Nottinghamshire.

In Italia, come spesso accade, il vento del cambiamento era una

leggera brezza che alimentava discussioni accademiche e dibattiti

televisivi, ma che incideva poco sugli assetti di potere reali. Mentre

nel resto d’Europa ribolliva la più grande trasformazione dalla fine

della

guerra, a Roma il 23 luglio 1989 s’insediava il

quarantasettesimo governo della repubblica. Lo aveva formato Giulio

Andreotti, campione di longevità politica, che sedeva in parlamento

ininterrottamente dal lontano giugno 1946. Niente lasciava presagire

la drammaticità degli eventi che sarebbero esplosi di lì a poco. Ma

sotto la superficie stagnante della politica, anche nel nostro paese

maturavano tempi nuovi.

Sentimenti contrastanti

Si arrivò così al 1992, alla vigilia dell’uragano giudiziario che

avrebbe travolto la vecchia classe politica e mutato l’assetto

economico, finanziario e sociale del paese. A fine gennaio era stata

promulgata una legge che imponeva l’obbligo, per i comuni di

residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato,

1un inizio

rassicurante per un anno che sarebbe stato di rottura nella storia

italiana. Si avvertivano sentimenti contrastanti: da un lato,

l’insofferenza crescente verso un sistema sempre più fossilizzato,

dall’altro l’assuefazione ai personaggi che si muovevano sulla scena

politica da oltre quarant’anni. Che Andreotti potesse essere eletto

presidente della Repubblica alla scadenza del mandato di Francesco

Cossiga sembrava del tutto naturale. Anche l’arresto di Mario

Chiesa, con l’imbarazzante dettaglio dei 7 milioni di lire di tangente

finiti nella tazza del water, sembrava l’ennesimo episodio di un

sistema corruttivo tollerato, se non addirittura considerato normale.

L’unico aspetto che rendeva particolarmente antipatica la vicenda

era il fatto che coinvolgeva una veneranda istituzione benefica

milanese, il Pio Albergo Trivulzio.

Da parte mia, gli appuntamenti previsti per quell’anno rientravano

nella normalità di una famiglia piccoloborghese con salde tradizioni

cattoliche e poche distrazioni mondane. I più importanti erano la

cresima di mio figlio e la prima comunione di mia figlia, con la

conseguente discesa a Roma dei parenti dal Nord. Nutrivo solo

qualche timore per il mio futuro in Eni, dove ero stato chiamato quasi

dieci anni prima da Franco Reviglio e avevo assunto crescenti

responsabilità, fino a diventare direttore centrale per la

Pianificazione, sviluppo e controllo. A preoccuparmi erano i continui

dissidi con la giunta esecutiva sulla questione della privatizzazione.

Ero convinto che la trasformazione in Spa, di cui tutti parlavano ma

che pochi volevano, avrebbe contribuito a liberare le energie

imprenditoriali di Eni, che vedevo mortificate dalla politica.

Viceversa, la giunta, massimo organico decisionale del gruppo, i cui

componenti erano designati dai partiti di governo, voleva ad ogni

costo mantenere lo status quo per non alterare gli assetti di potere.

Presto o tardi si sarebbero liberati di me. Per loro ero una specie di

grillo parlante senza referenti politici, di cui avrebbero fatto volentieri

a meno. Pensavo che se avessi dovuto lasciare Eni sarei tornato a

Torino, città che amavo molto, dove in Fiat avevo mosso i primi passi

della carriera.

Lo stragismo mafioso fa precipitare gli eventi

Dopo la felice parentesi della messa a dimora degli alberi per i

neonati, ci pensò la Cassazione, con la sentenza definitiva sul

maxiprocesso contro la mafia, a dare il segno della drammaticità dei

problemi che il paese stava affrontando. Il dibattimento si era

concluso con 360 condanne, 19 ergastoli in carceri di massima

sicurezza e il sequestro di un immenso patrimonio in mano

all’organizzazione criminale. Un colpo tremendo per Cosa nostra,

che reagì contro lo Stato e contro i suoi rappresentanti con logica

militare e potenza di fuoco senza precedenti. Il primo a cadere sotto i

colpi dei sicari fu Salvo Lima, il plenipotenziario di Andreotti in Sicilia,

che rappresentava l’anello di congiunzione tra politica e criminalità

organizzata. Ma l’offensiva era solo all’inizio. A Palermo stava per

arrivare il tritolo con cui sarebbero stati massacrati i due magistrati

più esposti e più determinati nella lotta contro i boss. In maggio era

toccato a Giovanni Falcone, a sua moglie e alla sua scorta, uccisi da

una devastante esplosione che aveva fatto saltare in aria un tratto di

autostrada tra Punta Raisi e Palermo, e in luglio a Paolo Borsellino e

alla

sua squadra di agenti, carbonizzati da un’autobomba

parcheggiata in via d’Amelio.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo