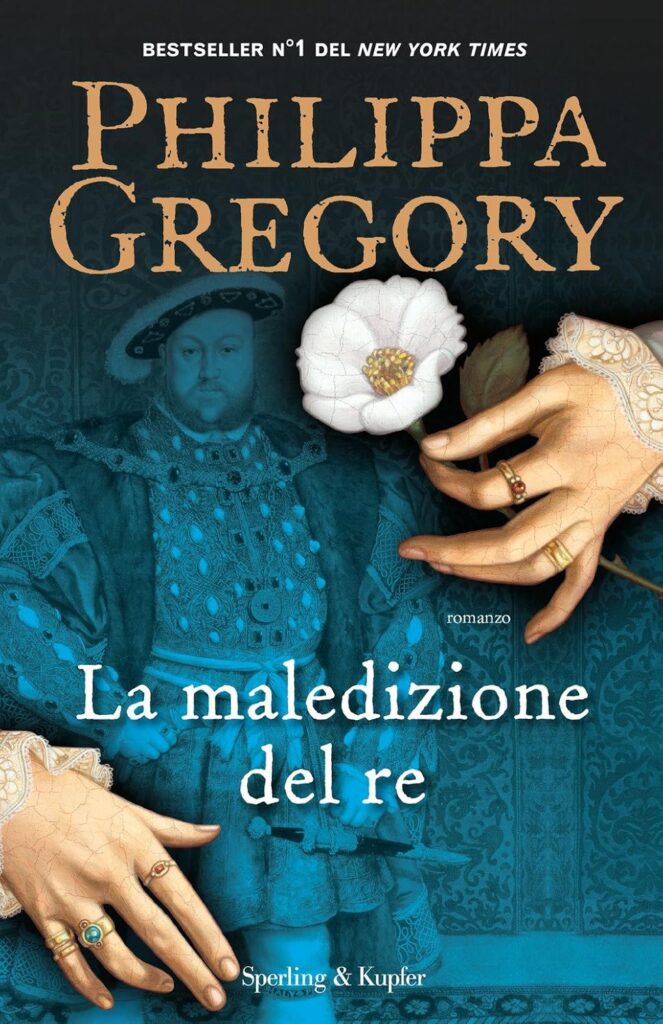

La maledizione del re – Philippa Gregory

SINTESI DEL LIBRO:

AL risveglio mi sento innocente, la coscienza libera da qualsiasi misfatto.

Mentre apro gli occhi, in quel primo attimo confuso, non penso a nulla. Sono

solo un corpo giovane con la pelle liscia e i muscoli tonici, una donna di

ventisei anni che lentamente e con gioia si desta alla vita. Non percepisco la

mia anima immortale, non avverto alcun peccato o senso di colpa. Sono così

piacevolmente e pigramente assonnata che fatico a capire chi sono.

La luce che penetra attraverso le persiane svela un mattino inoltrato. Mi

stiracchio come un gatto e ricordo di essermi addormentata esausta mentre

ora mi sento in forma e riposata. Poi, in un battibaleno, come se la realtà mi

fosse calata addosso dall’alto, sento che non sto bene per niente, che va tutto

male, che avrei voluto che questa mattina non spuntasse mai. Questa mattina,

infatti, non posso misconoscere il mio nome: sono l’erede di sangue reale e

mio fratello, colpevole come lo sono io, è morto.

Mio marito, seduto sul bordo del letto, ha già indossato il panciotto di

velluto rosso e la cerimoniale catena d’oro di ciambellano del principe del

Galles gli cade sull’ampio petto. Mi rendo conto che ha aspettato che mi

svegliassi, l’espressione preoccupata. «Margaret?»

«Non dite nulla», sbotto come una bambina, quasi che, impedendogli di

parlare, potessi ritardare la realtà, e nascondo la faccia nel cuscino.

«Dovete essere coraggiosa.» Mi tamburella la spalla come se fossi un

cucciolo malato. «Dovete farvi coraggio.»

Non oso allontanare la sua mano. È mio marito. Non oso offenderlo. È il

mio unico rifugio. Io sono nascosta dietro di lui, il mio nome è celato nel suo.

Mi è stato strappato via il titolo, tagliato di netto come se fosse stato

decapitato e rotolato in un cesto.

Il mio è il nome più pericoloso d’Inghilterra. Plantageneta. Un nome che

portavo con orgoglio, come una corona. Una volta ero Margaret Plantageneta

di York, nipote di due re e figlia di Giorgio, duca di Clarence, uno dei fratelli

di re Edoardo IV e Riccardo III. Mia madre era la donna più ricca

d’Inghilterra, figlia di un conte tanto influente che veniva soprannominato il

«creatore di re». A mio fratello era stato dato il nome di nostro zio, re

Riccardo, quale erede al trono d’Inghilterra, e «Teddy» e io ispiravamo

l’amore e la lealtà di metà del regno. Eravamo i nobili orfani Warwick,

risparmiati dal destino, strappati alla morsa della perfida regina bianca,

cresciuti nella nursery al castello di Middleham dalla stessa regina Anna, e

nulla, nulla al mondo era per noi troppo buono, lussuoso o raro.

Quando re Riccardo è stato ucciso siamo passati, nel volgere di una notte,

da eredi al trono a pretendenti, dei sopravvissuti della vecchia famiglia reale,

mentre sul trono saliva un usurpatore. Che si doveva fare delle principesse

York? E degli eredi Warwick? Madre e figlio Tudor, avevano già la risposta:

saremmo stati uniti in matrimoni che ci avrebbero gettato nell’ombra. E così

ora sono al sicuro, messa a tacere sotto il nome di un povero cavaliere in un

piccolo maniero, dove la terra è scadente e dove nessuno si lancerebbe in

battaglia per la promessa di un mio sorriso al grido di «À Warwick!»

Sono lady Pole. Non sono principessa, neppure contessa, sono solo la

moglie di un umile cavaliere, spinta nell’oscurità come uno stemma in un

vecchio cassettone. Sono Margaret Pole, la giovane fertile moglie di sir

Richard Pole, a cui ha dato tre figli. Henry, in onore del nuovo re, Enrico VII;

Arthur, come suo figlio, il principe Arturo e Ursula, che ho potuto chiamare

come volevo. Le ho dato il nome di una santa che aveva scelto la morte

piuttosto che sposare uno straniero ed essere costretta ad assumerne il

cognome. Dubito che qualcuno si sia reso conto di questo mio piccolo atto di

ribellione e spero sia così.

Un matrimonio non avrebbe invece potuto cambiare il nome di mio

fratello. Chiunque avesse sposato, per quanto di umile estrazione, non

avrebbe cambiato la situazione. Avrebbe mantenuto il titolo di duca di

Warwick, sarebbe sempre stato Edoardo Plantageneto, il vero erede al trono

d’Inghilterra. Quando avessero alzato il suo stendardo (e qualcuno prima o

poi l’avrebbe fatto), metà Inghilterra si sarebbe schierata semplicemente per

quell’indimenticabile bianco ricamo, la rosa bianca. È così che lo chiamano:

la Rosa Bianca.

Non potendogli togliere il nome, gli hanno portato via prima il patrimonio

e le terre, poi l’hanno privato della libertà, rinchiudendolo nella Torre di

Londra, in mezzo a traditori, debitori e pazzi. Anche senza servitori, terre,

castello, educazione, mio fratello aveva ancora il suo nome, il mio. Aveva

ancora il suo titolo, il titolo di mio nonno. Era ancora il duca di Warwick, la

Rosa Bianca, erede al trono plantageneto, un costante biasimo vivente per i

Tudor, che si erano impossessati di quel trono sostenendo che fosse loro

diritto. L’avevano relegato nell’ombra quando aveva solo undici anni per

riportarlo fuori da uomo ormai ventiquattrenne. Per tredici anni non aveva

più sentito l’erba sotto i piedi. Poi era uscito dalla Torre, assaporando forse

l’odore della pioggia sulla terra bagnata, ascoltando i gabbiani stridere sopra

il fiume, sentendo, forse, al di là delle alte mura della Torre, le grida e le

risate di uomini liberi, inglesi liberi, i suoi sudditi. Attorniato da due guardie,

aveva attraversato il ponte levatoio ed era salito sulla Tower Hill, si era

inginocchiato davanti al ceppo e vi aveva poggiato sopra la testa come se

meritasse di morire, come se fosse pronto a morire. E l’avevano decapitato.

Tutto questo è successo ieri. Soltanto ieri. Era piovuto tutto il giorno, un

terribile temporale, come se il cielo fosse in preda a una furia, con una

pioggia incessante che pareva fatta di lacrime di dolore. Quando me l’hanno

detto ero con mia cugina, la regina, nei suoi splendidi appartamenti. Abbiamo

chiuso le imposte per non vedere quella pioggia che sulla Tower Hill faceva

scorrere il sangue di mio fratello, il mio sangue, il sangue reale, nel canale di

scolo.

«Cercate di essere coraggiosa», mormorò di nuovo mio marito. «Pensate

alla piccola. Sforzatevi di non avere paura.»

«Io non ho paura.» Giro la testa e parlo da sopra la spalla. «Non devo

essere coraggiosa. Non ho nulla da temere. So di essere al sicuro con voi.»

Esita. Non vuole ricordarmi che forse ho ancora qualcosa da temere. Forse

la sua modesta condizione non è sufficientemente umile per tenermi al sicuro.

«Intendevo dire che dovete cercare di non mostrare il vostro dolore...»

«Perché no?» chiedo e la mia voce sembra il gemito di un neonato.

«Perché non dovrei? Perché non dovrei piangere? Mio fratello, il mio unico

fratello è morto! Decapitato come un traditore, mentre era innocente come un

bambino. Perché non dovrei angosciarmi?»

«Perché a loro non piacerebbe», risponde semplicemente.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo