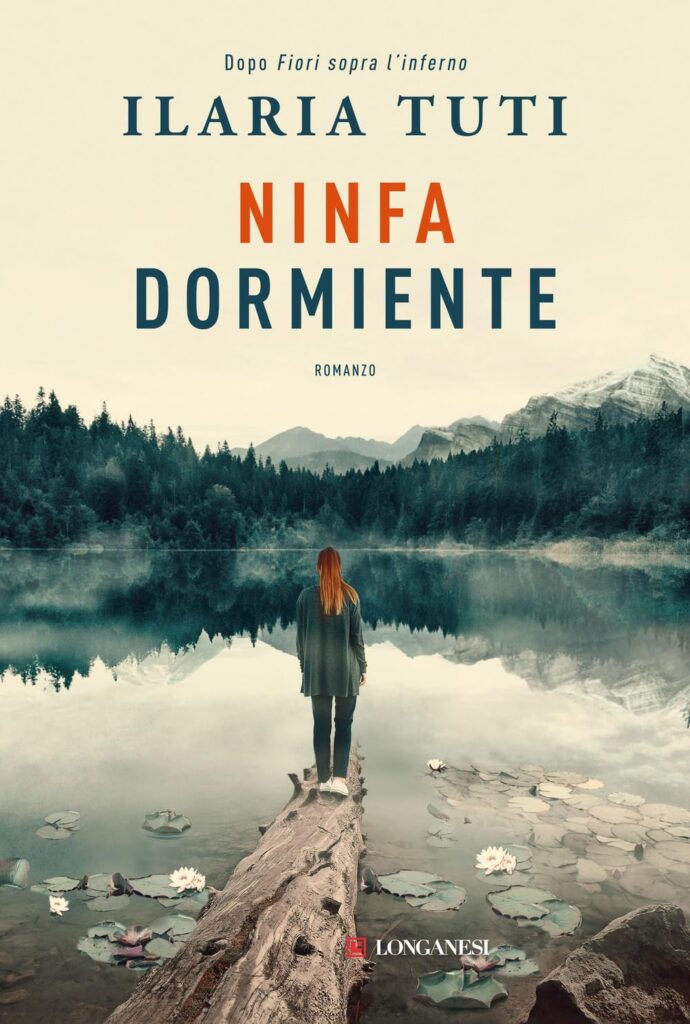

Ninfa dormiente – Ilaria Tuti

SINTESI DEL LIBRO:

Il sole scolpiva di taglio il viso di Massimo Marini e si

insinuava tra le ciglia, accendendo il castano di riflessi di

fiamma. I passi battevano nervosi la via circondata da

giardini segreti, nascosti agli occhi da mura cieche. I rami

più alti delle magnolie sfuggivano alla recinzione e

deponevano petali che crocchiavano carnosi sotto le suole.

Era come calpestare cose ancora vive, un tappeto di

creature morenti.

Il pomeriggio primaverile languiva placido, ma il nero

turbinoso al limite del campo visivo annunciava uno

stravolgimento. L’aria crepitava elettrica, contagiando

l’ispettore di irrequietezza.

La galleria d’arte La Cella era indicata da una targhetta

d’ottone affissa all’intonaco irregolare del palazzo

secentesco. Il riflesso degli occhi sul metallo era distorto

come il suo umore. Massimo srotolò le maniche della

camicia e indossò la giacca. Quando suonò il campanello,

un clic fece scattare la serratura del portone. Sospinse il

battente borchiato ed entrò.

Il tepore del giorno si arrestò sullo stipite. Oltre l’uscio,

un’ombra umida lo avvolse.

Il pavimento era a scacchi, nero e bianco, e uno scalone

di marmo marezzato saliva curvando al piano superiore. La

luce entrava dalle vetrate più alte e colpiva il lampadario in

vetro di Murano, liberando sfumature smeraldine che

digradavano verso la semioscurità del pianterreno. C’era

odore di gigli. A Massimo ricordava quello dell’incenso, una

chiesa buia, litanie interminabili e gli sguardi severi di suo

padre quando lui, bambino, mostrava insofferenza. Sentì le

tempie pulsare.

Nel silenzio di quel luogo composto, calato in una

dimensione rarefatta e marina, la vibrazione del cellulare

sembrò irrompere da un altro mondo.

Sfilò il telefono dalla tasca interna della giacca. Fremeva

nel palmo come un cuore artificiale piatto e freddo, eppure

Massimo sapeva che dall’altra parte della linea ce n’era

uno vero in cui amore e rabbia, delusione e dolore si

azzuffavano come bestie dal ventre vuoto e i denti scoperti.

Il suo sottrarsi le aveva rese fameliche. Il numero chiamava

con insistenza da alcune settimane, più volte al giorno.

Non rispose, un impasto ripugnante di rimorso e colpa a

riempirgli la bocca. Attese che la chiamata terminasse, poi

spense l’apparecchio. Girò attorno allo scalone e scese

veloce i gradini di ferro battuto che si svolgevano in spirali

di tralci d’edera fino al piano interrato. Un vocio attutito

saliva dalla semioscurità. Ancora un corridoio illuminato

debolmente da faretti pavimentali, ancora una porta di

cristallo zigrinato, poi la galleria.

La Cella, finalmente. Il soffitto a volte, di mattonelle

ruvide, guardava un pavimento lucido di ardesia. Gran

parte dell’intonaco era stata raschiata per rivelare la pietra

originale. Ogni macchia di luce cadeva su una delle opere

esposte, facendola emergere dalla penombra come un

gioiello. Sculture bronzee, vasi vitrei e quadri astratti dai

colori sgargianti erano i protagonisti di quel proscenio

minimale e sotterraneo.

L’ispettore seguì il mormorio e trovò un capannello di

persone nella stanza più ampia. Ai lati del locale

stazionavano due poliziotti in divisa. Poco oltre, in

borghese, riconobbe Parisi e De Carli. Il primo, scuro e

atletico, parlottava al cellulare. Il secondo, magro e

dinoccolato come un adolescente, lo guardava intervenendo

di tanto in tanto. Erano la sua squadra, da quando aveva

chiesto il trasferimento dalla grande città a un capoluogo di

provincia. Un cambio di rotta con cui aveva creduto –

sperato – di ritrovare la pace, un modo di ricominciare. In

realtà aveva trovato molto di più, ma la pace era rimasta

una chimera vomitante fiamme, che lo bruciava non appena

provava ad avvicinarsi.

Li raggiunse e si salutarono con un cenno.

«Di che si tratta?» chiese a De Carli.

Il collega si sistemò i jeans che gli pendevano dai fianchi.

«A saperlo. Non ci hanno detto ancora nulla. È un

mistero.»

«Allora perché mi hai chiamato con tanta urgenza?»

Parisi mise una mano davanti al microfono del cellulare e

accennò con il mento in direzione opposta.

«Perché lei ha bisogno di noi. E anche di te.»

Lo sguardo scattò in cerca della persona che, negli ultimi

mesi, aveva reso ogni suo istante un inferno e tuttavia,

proprio per questo, l’aveva riportato in vita.

Di lei vide per prima cosa i piedi, tra le gambe di due

agenti. Calzava un paio di sneakers con la suola rialzata.

Notò come spostasse il peso da una parte all’altra, il modo

in cui ogni tanto sollevava i talloni per dare sollievo alle

estremità.

È stanca, pensò. Pur ignorando il motivo che aveva

portato la squadra alla Cella, sapeva che lei sarebbe stata

l’ultima a uscire da lì dentro.

I poliziotti si spostarono e finalmente la vide, tra la

scultura in bronzo di un cuore per metà liquefatto e

un’installazione di ali di plexiglas che pendevano dal

soffitto. Cuore e anima, come lei.

E determinazione, una forza vitale che a volte sembrava

schiacciare chi aveva accanto, ma che invece all’ultimo

momento lo afferrava e lo sollevava per portarlo sulle sue

vette.

Certo, non mancava anche un bel po’ di stronzaggine.

A renderla consumata nell’aspetto non erano i quasi

sessant’anni, ma un tormento interiore che per Massimo

non aveva ancora un nome e che sembrava trovare riflesso

nel taccuino che lei stringeva sempre tra le mani. Appena

poteva, lo riempiva di frenetici appunti.

La raggiunse. Notò il battito di ciglia – nient’altro – con

cui lei registrò la sua presenza. Non si era nemmeno

voltata. Teneva la stanghetta degli occhiali da lettura tra le

labbra e masticava nervosa una caramella.

«Spero sia almeno senza zucchero» le disse.

Lei finalmente lo guardò, per non più di un secondo.

«Pensi davvero siano affari tuoi?»

La voce era roca, secca. In sottofondo, una nota di

divertimento.

«È diabetica, commissario. E dovrebbe essere anche una

signora...» mormorò, tralasciando l’imprecazione che seguì.

Era un gioco che conosceva bene e al quale non vinceva

quasi mai.

Lei smise di tormentare gli occhiali.

«Non è il tuo giorno libero, ispettore?» gli chiese,

puntandogli addosso quei maledetti occhi che vedevano fin

troppo oltre la superficie.

Massimo fece un mezzo sorriso.

«E lei non ha appena smontato dal turno?»

«Tanta solerzia non servirà a far passare inosservate le

tue recenti défaillance, Marini.»

Massimo non si avventurò nelle insidie di una replica.

Osservò con attenzione quella donna che sembrava già aver

perso interesse in lui. Non gli arrivava nemmeno al petto,

ma aveva l’abitudine di passare sopra il suo ego come un

carrarmato. Aveva quasi il doppio della sua età, ma lo

lasciava senza energie molto prima che a esaurirsi fosse lei.

Le sue maniere erano spesso brutali e il caschetto di capelli

che incorniciava il viso era di un rosso talmente artificioso

da essere quasi imbarazzante. Lo sarebbe stato su

chiunque, ma non su di lei.

Teresa Battaglia abbaiava, ma c’era chi giurava di averla

vista mordere, letteralmente.

«Allora, perché siamo qui? Perché tutti questi misteri?» le

chiese, per riportarla su un terreno in cui lei sembrava

correre più veloce degli altri: quello della caccia.

Teresa Battaglia guardava davanti a sé come se ci fosse

qualcuno, gli occhi assottigliati, foschi pensieri incarnati

tra le sopracciglia. Quando rispose, lui capì che stava

scrutando una vittima nella sua mente, viso a viso. Cuore a

cuore.

«Singolare, non plurale, ispettore. Il mistero è sempre e

soltanto uno.»

Il commissario Battaglia prese a pulire le lenti degli

occhiali da lettura, come sembrava fare ogni volta che

rifletteva. Si stava chiarendo i pensieri.

«Perché dovremmo essere qui, noi, se non per sciogliere

il mistero di una morte?»

2

«Morte antica.»

Così le aveva detto il sostituto procuratore Gardini,

neanche un’ora prima, quando le aveva chiesto di

presentarsi alla Cella. Solo quelle due parole, assieme a

una manciata di altre che il commissario Teresa Battaglia

ben conosceva: «Voglio te e la tua squadra».

Morte antica. Teresa si era sentita sollevata: non c’era un

assassino a piede libero a cui dare la caccia, altre vittime

da salvare e lo scorrere del tempo come avversario. Solo

l’eco di un evento lontano, riapparso chissà come dalla

polvere del passato.

Poteva gestirlo. Il caso non le sarebbe sfuggito di mano, e

se anche fosse successo, non ne avrebbe sofferto nessuno,

solo il suo amor proprio.

Sei una sciocca se pensi che non si accorgeranno di

quello che ti sta accadendo.

Quello che le stava accadendo aveva un nome che poteva

annichilire e rendere il futuro uno schermo nero, ma Teresa

non era mai arretrata davanti alla parola scritta sul referto,

non le aveva concesso spazio per invadere il proprio

mondo. La custodiva dove si annidano le paure più

terrificanti: in fondo all’anima, e in un diario che stringeva

anche in quel momento tra le mani. La sua memoria di

carta.

In quel quadro già complicato, Massimo Marini

rappresentava un ulteriore problema. La scrutava come se

avesse fiutato qualcosa, come se potesse accedere ai suoi

pensieri. Faticava a tenerlo a distanza. Al contrario, la sua

vicinanza cominciava a sembrarle normale. Temeva che

diventasse una pericolosa abitudine per entrambi, quella di

cercare la compagnia dell’altro.

Da una stanza a cui era vietato l’accesso uscì il sostituto

procuratore Gardini. Sembrava agitato, come ogni volta

che Teresa lo incontrava. Alto e magro, Gardini era sempre

spettinato e con la cravatta fuori posto, quasi fosse stato

appena investito da una folata di vento. Era un magistrato

in gamba, che non si dava tregua. Il suo aspetto sembrava

suggerire la fretta con cui viveva, le mille cose che si

riprometteva di fare e gli infiniti contrattempi che, invece,

gli scombinavano l’esistenza.

Lo accompagnava un uomo dall’aspetto eccentrico e

l’abbronzatura marcata. I capelli castani, schiariti dal sole

ai lati, fecero dedurre a Teresa che anche il colorito della

pelle fosse naturale, di chi pratica sport all’aperto.

Qualcosa di elegante, comunque, di esclusivo come gli abiti

che indossava, dal taglio classico e i colori sgargianti.

Estrosi ma di gran gusto.

Teresa immaginava chi fosse. Aprì veloce il diario e cercò

le ultime annotazioni, ma non vi trovò la descrizione di

quell’uomo. Ricordava bene: non si conoscevano ancora.

Non appena la vide, Gardini le andò incontro con la mano

tesa. Erano amici di lunga data, ma sul lavoro le posizioni

restavano separate.

«Commissario, grazie per essere venuta. So che l’ho

disturbata alla fine del turno» la salutò, dandole del lei. «Le

presento Gianmaria Gortan, il proprietario della galleria.

Signor Gortan, il commissario Battaglia. Intendo affidare a

lei le indagini.»

Teresa accennò un sorriso breve, poi riportò l’equilibrio

che spesso Gardini per la fretta trascurava.

«Il mio braccio destro, l’ispettore Marini» disse.

Le mani si strinsero. Quella del mercante d’arte, notò lei,

era sudata. Una piccola perdita di controllo che stonava

con l’immagine patinata che offriva di sé.

«È stato il signor Gortan a chiamarci» stava dicendo

Gardini. «Si tratta di un caso particolare.»

Non le aveva anticipato nulla, ma Teresa aveva trascorso

gli ultimi minuti nella galleria d’arte osservando gli uomini

della scientifica andare e venire dalla stanza che ancora

non aveva visitato. La reflex del fotorilevatore scattava

senza sosta, potenti flash saettavano nella penombra. Se la

morte era antica, qualcosa non tornava, pensò Teresa. Il

dispiegamento di mezzi e personale non era coerente con il

quadro che si era fatta arrivando. Le morti impolverate

interessano a pochi. Con il sangue si asciuga anche

l’empatia verso la vittima e la famiglia che la piange. In

questi casi la Giustizia non ha fretta di puntare la spada. I

piatti della bilancia restano sospesi e la benda sugli occhi si

allenta quanto basta per guardarsi attorno e spronare i

segugi migliori a seguire tragedie più fresche.

SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :

Commento all'articolo